Finalmente, dopo qualche tempo, un libro e un film che quando li hai finiti puoi dire: ah, che bella storia! M’è proprio piaciuto! Il film è Green book, nelle sale in questi giorni e, come spesso accade, non importa lavorare di fantasia per raccontare storie degne di essere raccontate, ma basta solo scoprire un po’ della realtà, che di spunti ne offre quanti ne vogliamo.

Vi risparmio la sinossi: la potete trovare alla corrispondente voce Wikipedia oppure su altri siti. Viggo Mortensen – che pure ha una carriera cinematografica di tutto rispetto – è stato il fantastico padre di famiglia di Captain Fantastic e per me, che di cinema sono piuttosto ignorante, è stata di fatto la prima apparizione che me lo ha reso riconoscibile (ma ripeto: ha un curriculum denso di interpretazioni). In Green book – statunitense di origini danesi – si ritrova a interpretare l’italiano, un po’ da stereotipo, figli di immigrati che si arrabatta con mille lavori, che vanno dal buttafuori, all’autista fino alla guardia del corpo. Proprio in queste due ultime mansioni lo troviamo impegnato nel ruolo di Tony Lip, pseudonimo di Frank Anthony Vallelonga, che accetta di accompagnare in un tour di concerti negli Stati Uniti del sud un virtuoso del piano, Don Shirley.

Vi risparmio la sinossi: la potete trovare alla corrispondente voce Wikipedia oppure su altri siti. Viggo Mortensen – che pure ha una carriera cinematografica di tutto rispetto – è stato il fantastico padre di famiglia di Captain Fantastic e per me, che di cinema sono piuttosto ignorante, è stata di fatto la prima apparizione che me lo ha reso riconoscibile (ma ripeto: ha un curriculum denso di interpretazioni). In Green book – statunitense di origini danesi – si ritrova a interpretare l’italiano, un po’ da stereotipo, figli di immigrati che si arrabatta con mille lavori, che vanno dal buttafuori, all’autista fino alla guardia del corpo. Proprio in queste due ultime mansioni lo troviamo impegnato nel ruolo di Tony Lip, pseudonimo di Frank Anthony Vallelonga, che accetta di accompagnare in un tour di concerti negli Stati Uniti del sud un virtuoso del piano, Don Shirley.

L’unico problema è che il pianista è di colore e siamo negli anni ’60, quindi all’apice delle lotte contro la segregazione razziale. Shirley decide volontariamente di intraprendere il tour, ben consapevole dei rischi, così come lo era, almeno in una certa misura, Vallelonga. Così il viaggio cambierà entrambi: l’italiano – che a sua volta ci appare, all’inizio del film, razzista – capisce sulla propria pelle cosa significa essere discriminati; Shirley si lascia contagiare, in una certa misura, nel godersi le cose semplici della vita (come mangiare il pollo con le mani, in auto, durante i lunghi trasferimenti da un concerto all’altro), da quel poco educato personaggio che gli fa da autista.

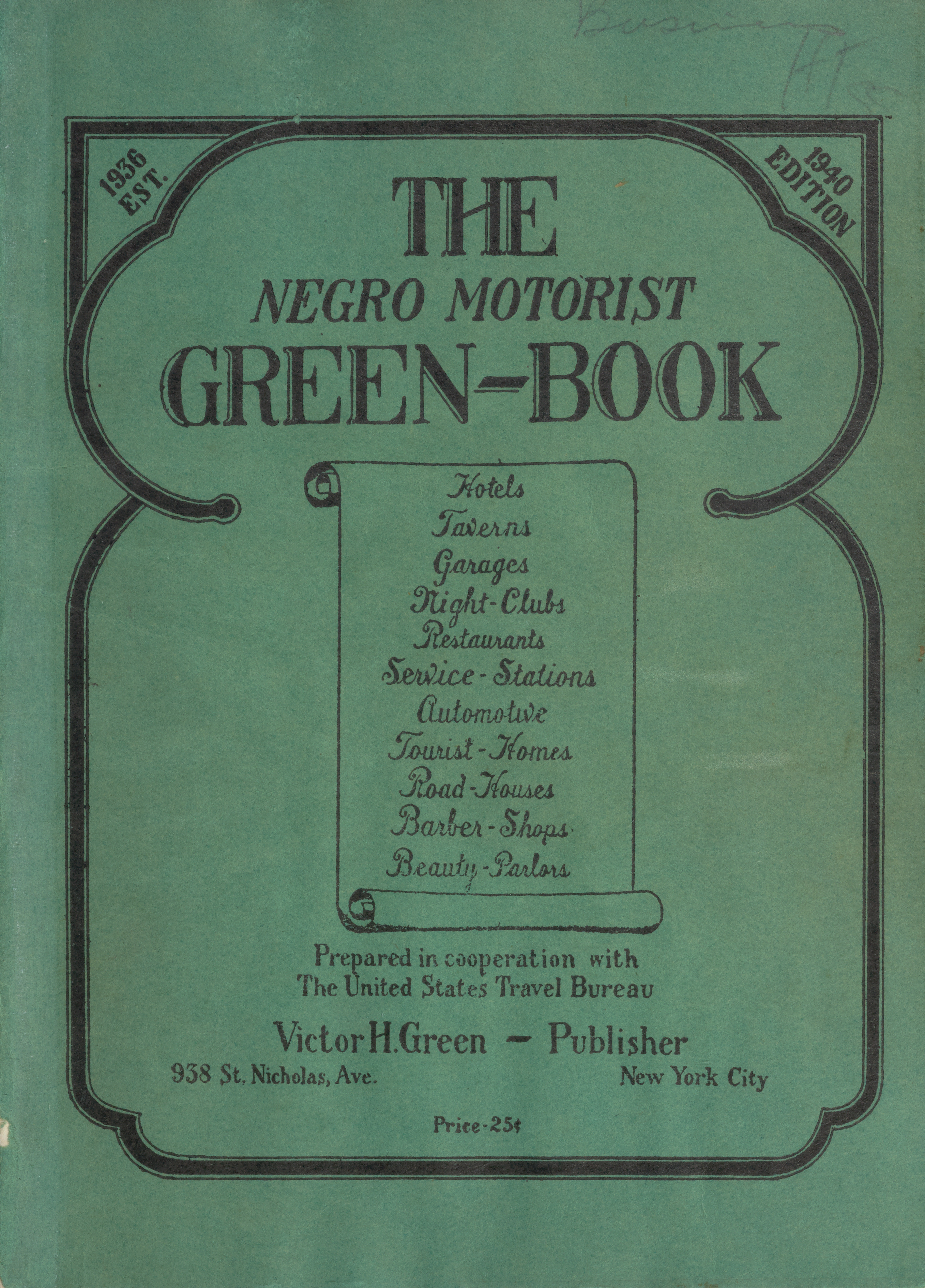

Ma la storia è vera perché Vallelonga e Shirley sono esistiti e hanno davvero fatto quel viaggio insieme e davvero sono rimasti amici e la storia viene fuori perché uno dei figli di Vallelonga ha contribuito alla sceneggiatura. Ah, dimenticavo: il titolo. Anche il green book esisteva davvero ed era una guida – redatta da Victor H. Green e aggiornata annualmente – su dove le persone di colore potevano alloggiare senza problemi nel sud degli Stati Uniti, come dice questa voce inglese di Wikipedia.

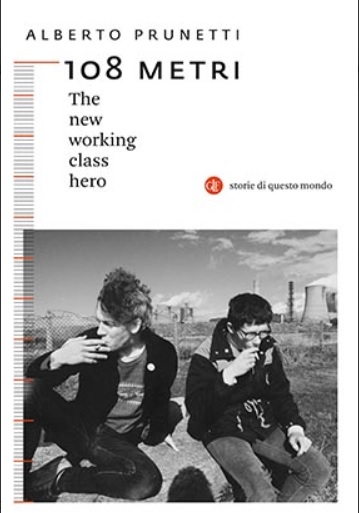

Il libro, che invece ho appena terminato, è 108 metri. The new working class hero, di Alberto Prunetti, un mio coetaneo che viene da Piombino. A parte “l’aria di casa” che ho respirato leggendolo (l’italiano è sapientemente impastato al vernacolo labronico) la storia è davvero molto toccante, almeno per le mie corde e per quello che, alla fine, è stato un po’ anche il mio mondo. E lo è stato per due motivi: il primo legato all’estrazione sociale operaia, cui appartengo – mio padre è stato operaio metalmeccanico – e poi perché nella mia rocambolesca vita professionale ho fatto il macchinista nelle ferrovie e tra i servizi c’erano da fare i treni merci e tra quei merci c’era un turno che ci portava alle acciaierie di Piombino, a caricare proprio i binari che fanno da filo – direi robusto, fuor di metafora – conduttore al libro stesso. La stazione, nel nulla, era quella di Fiorentina di Piombino, per la precisione, e ricordo ore interminabili, colmate solo dalle letture o da qualche passeggiata per sgranchirsi le gambe nelle stagioni favorevoli, in attesa del carico, tra i più pesanti, con treni che sfioravano le 1.200 tonnellate di peso e le curve che dovevano essere prese sotto i limiti di velocità perché l’acciaio, lungo 108 metri appunto, si flette, ma se lo fai flettere troppo velocemente “reagisce” e altrettanto prontamente cerca di raddrizzarsi. Unica ricompensa per una giornata che finiva presto ma iniziava prestissimo era il pranzo a Cecina: sosta prevista e concordata, che vedeva i macchinisti pranzare in una trattoria “in centro” (quindi alla fine a pochi passi dalla stazione), utile momento di stacco che ci faceva sentire quasi in vacanza e non al lavoro. Ah: piatto forte della trattoria, il polipo con le patate – o almeno: per me in quegli anni era uno dei migliori che avessi mai mangiato.

Il libro, che invece ho appena terminato, è 108 metri. The new working class hero, di Alberto Prunetti, un mio coetaneo che viene da Piombino. A parte “l’aria di casa” che ho respirato leggendolo (l’italiano è sapientemente impastato al vernacolo labronico) la storia è davvero molto toccante, almeno per le mie corde e per quello che, alla fine, è stato un po’ anche il mio mondo. E lo è stato per due motivi: il primo legato all’estrazione sociale operaia, cui appartengo – mio padre è stato operaio metalmeccanico – e poi perché nella mia rocambolesca vita professionale ho fatto il macchinista nelle ferrovie e tra i servizi c’erano da fare i treni merci e tra quei merci c’era un turno che ci portava alle acciaierie di Piombino, a caricare proprio i binari che fanno da filo – direi robusto, fuor di metafora – conduttore al libro stesso. La stazione, nel nulla, era quella di Fiorentina di Piombino, per la precisione, e ricordo ore interminabili, colmate solo dalle letture o da qualche passeggiata per sgranchirsi le gambe nelle stagioni favorevoli, in attesa del carico, tra i più pesanti, con treni che sfioravano le 1.200 tonnellate di peso e le curve che dovevano essere prese sotto i limiti di velocità perché l’acciaio, lungo 108 metri appunto, si flette, ma se lo fai flettere troppo velocemente “reagisce” e altrettanto prontamente cerca di raddrizzarsi. Unica ricompensa per una giornata che finiva presto ma iniziava prestissimo era il pranzo a Cecina: sosta prevista e concordata, che vedeva i macchinisti pranzare in una trattoria “in centro” (quindi alla fine a pochi passi dalla stazione), utile momento di stacco che ci faceva sentire quasi in vacanza e non al lavoro. Ah: piatto forte della trattoria, il polipo con le patate – o almeno: per me in quegli anni era uno dei migliori che avessi mai mangiato.

Prunetti è bravo a condurre il lettore nella sua peregrinazione d’oltre Manica partendo da quel retroterra da cui arriva e dal quale, ovviamente, non può prescindere. Ma è uno “anomalo”, come lo è stato qualcuno delle nostre generazioni: alla vita che per i figli degli operai prometteva un “tetragono fortificato” (cito: «I miei amici d’un tempo non hanno esitazioni: calcio, cazzotti, donne e acciaierie. Un tetragono fortificato che ti apre la strada verso il futuro: il matrimonio a 22 anni, il figlio e il mutuo a 24» – p. 48) lui preferisce prima lo studio e poi la fuga, quando scopre che quella laurea non gli darà da mangiare. Una fuga che non farà di lui un cervello in esilio ma, come dice lui stesso, lo renderà protagonista di “un’epica stracciona”, circondato da contingenti sodali e amici (in diversi casi immigrati come lui, più che inglesi) che lo cambieranno, almeno un po’. Un libro all’apparenza divertente, ma in filigrana amaro, perché la classe sociale dalla quale arrivi te la porti dietro come uno stigma e allora, per evitare che uno stigma rimanga, la usi come vessillo nell’eterna lotta sociale tra le classi – perché, per quanto qualche intellettuale sostenga il contrario – le classi sociali esistono eccome e sono prive di permeabilità osmotica, soprattutto verso l’alto.

Zeitgeist

:: considerazioni sui tempi che corrono ::