Quasi casualmente mi è giunta la voce di questa specie di “trilogia informale” cinematografica (così battezzata dall’ideatore Taylor Sheridan, un mio coetaneo statunitense, sceneggiatore e regista) che mostra i diversi aspetti della moderna frontiera statunitense, interpretati da 3 registi (tra cui anche lo stesso Sheridan). Per adesso ho avuto modo di vedere i primi due: Sicario (2015) di Denis Villeneuve e Hell or High Water (2016) di David Mackenzie.

Ci si trova un po’ di nuovo di fronte alla deep America, quella lontana dai tratti oleografici della modernità, alla periferia del mondo (che sembra paradossale per un posto come gli Stati Uniti, visti, dall’esterno soprattutto, come il centro del mondo…), dove la vita è dura. Molto dura. Un curioso fil rouge che, nella mia memoria partì qualche anno fa con Nebraska (2013) e, in tempi recentissimi con Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017) di Martin McDonagh, che vidi al cinema qualche mese fa e adesso con questi due film di cui mi manca il terzo.

Storie anche edificanti – per esempio in Tre manifesti e almeno nel secondo di questa trilogia, Hell or High Water – ma che arrivano sempre e comunque dopo bagni di sangue, vendette, pistolettate, fucilate, in mondi dove non sembra possibile perseguire strade diverse, più edificanti, meno violente. Mondi senza speranza dunque, dopo ci si mette in gioco fino a rischio della vita. Forse, vien da dire, l’epopea western non è mai finita, c’è sempre un west da conquistare, forse metafisico, forse dentro se stessi, forse nel rapporto con gli altri e con la società.

Se non altro se lo scopo è quello di continuare a far parlare di sé, gli Stati Uniti ci stanno riuscendo.

Tag Archives: Nebraska

La solitudine del Nebraska

Nulla di nuovo sotto il sole, per carità. Anzi: sotto il cielo latteo di questo scorcio di Stati Uniti. Siamo stati invasi, fin dal dopoguerra, (anche) culturalmente, spesso con junk film, B movies (che magari la tv italiana ha acquistato perché costavano meno), ecc.

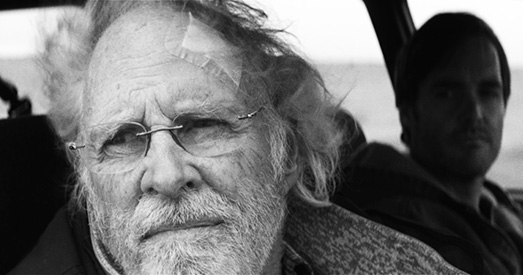

Ma l’ “America” (sineddoche di Stati Uniti, appunto) ha saputo darci anche qualche buon film e qualche rarissimo capolavoro. E questo Nebraska appartiene senz’altro più alla prima categoria che alla seconda. La storia del cinema è densa di esempi in cui al viaggio fisico (e questo a buon titolo può essere considerato in un certo senso anche un road movie…) diventa immediata metafora del viaggio nella conoscenza (di sé, degli altri), negli affetti, nel rapporto padre-figli – e su quest’ultimo tema non posso non pensare al bellissimo e misconosciuto (ma vincitore del Leon d’Oro a Venezia) Il ritorno, di Andrej Petrovič Zvjagincev, del 2003, girato dalla parte opposta del mondo. Il tema è lo stesso ma svolto in una modalità traumatica e dolcissima: i ragazzi che non hanno mai visto il padre, vivono nel bellissima scenario naturale della Russia bianca, in condizioni modeste, con la madre. Il misterioso padre un bel giorno fa capolino (e la prima immagine che di quest’uomo vediamo, dormiente, attraverso gli occhi dei ragazzi è la trasfigurazione del Cristo morto del Mantegna, ahimè triste presagio di quel che nel film accadrà…) e porta con sé i ragazzi che, al termine di quel viaggio di forzata e subitanea bildung, torneranno a casa uomini.

La funzione del padre così si catalizza traumaticamente in un arco di tempo ristrettissimo. Ma era quel che accadeva una volta anche nella realtà – neanche troppi anni fa – da noi: le guerre rendevano orfani e questi orfanelli molto prima di quella che l’attuale età (dilatata) dell’adolescenza, diventavano dei veri e propri piccoli uomini (e piccole donne…).

Ma torniamo a Nebraska: il pretesto per il viaggio – una fantasiosa vincita di un milione di dollari, per pubblicità, a cui questo vecchio e scorbutico padre crede – è la conoscenza, da parte del figlio minore, di quest’uomo, di un passato del quale è stato reticente, essendo “uomo di poche parole”. Un viaggio sulla falsità delle parentele e delle amicizie, pronte ad avanzare (anche pretenziosamente, in almeno un caso) la mano della carità nell’ipotesi – inizialmente forte in parenti e amici – che la vincita sia reale. E’ il viaggio nel ventre molle di un’America in cui non succede niente, in cui alla rarefazione del paesaggio corrisponde una rarefazione delle parole e dei sentimenti, in cui, siccome “non c’è niente da fare”, si beve (e si stupra), all’interno di un’umanità modesta e di modeste ambizioni. E’ il viaggio nella bontà ultima di quest’uomo che “vorrebbe lasciare qualcosa” a questi figli ai quali è sembrato di non aver lasciato nulla. E infine, last but not least, è il viaggio nella sincerità – anche cruenta – legata a una sorta di predestinazione cui quella generazione sembrava – lì come altrove – essere soggetta. Questa sincerità che emerge in un dialogo folgorante e reso forse lucido da qualche birra di troppo, che fa più o meno così:

– Ma tu amavi la mamma? Volevi sposarla?

– Bah, lei ci teneva tanto e mi sono detto “perché no”.

– E ai figli? Hai pensato se volevi figli?

– No, non ci ho pensato. Ma tua madre è una cattolica e a me piaceva scopare: fai tu la somma. Sapevo che a forza di provare qualcosa sarebbe successo.

– Ma perché hai iniziato a bere?

– Beh prova tu a essere sposato con una come tua madre…

– E non hai mai provato a chiedere il divorzio?

– Già. Chiedevo il divorzio per poi incontrare un’altra donna che mi avrebbe rotto i coglioni esattamente allo stesso modo.

Questo (e molto altro) è Nebraska.