La recente ripubblicazione del reportage di Norman Mailer (The fight, La nave di Teseo, 2022) sullo storico – o forse dovremmo dire epico – incontro di boxe tra Gorge Foreman, imbattuto campione del mondo dei massimi, e Muhammad Ali, sfidante dalla parlantina veloce almeno quanto il gioco di gambe, riporta alla mente un’altra meritoria iniziativa editoriale di Einaudi: un cofanetto che conteneva un libro e una videocassetta dal titolo, appunto, Quando eravamo re (pubblicato nel 2000).

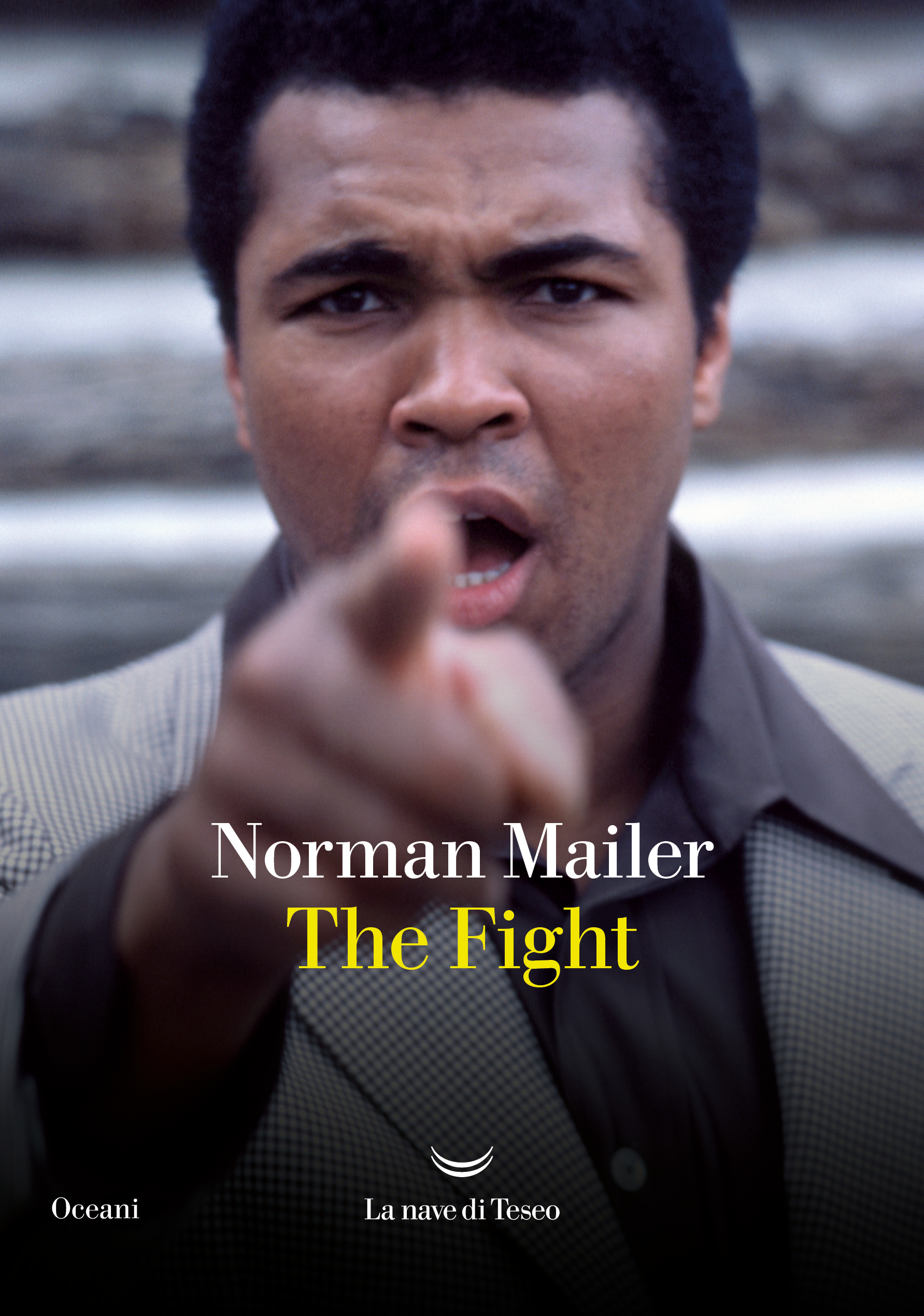

“The fight” di Norman Mailer

Nella cronologia accelerata cui la tecnologia ci ha sottoposto, la videocassetta tradisce la collocazione storica dell’iniziativa e testimonia quanto è stata importante nella cultura popolare la boxe in quegli anni. Se infatti lo storico incontro di Kinshasa è avvenuto nel 1974, non possiamo dimenticare che il primo Rocky è andato nelle sale cinematografiche nel 1976, attingendo a piene mani da quel mondo – basti ricordare che la tecnica del trash-talking, ovvero del denigrare pubblicamente l’avversario, così messa bene a punto da Ali nella realtà proprio contro Foreman (ma anche contro altri prima di lui), è stata mutuata di peso da quel primo terribile avversario di Rocky Balboa, Apollo Creed.

Parliamo di un’epica del pugilato cui senz’altro hanno contribuito penne come quella di Mailer che, nel suo reportage di cronista sportivo e pugile dilettante, ma con un retroterra da scrittore vero, mescola sapientemente la cronaca di quella sua trasferta nella magia dell’Africa nera – non infrequenti nel reportage le digressioni su quel mondo: dalla filosofia bantu a quanto il sovrannaturale sembri dominare, almeno come suggestione, tangibilmente ciò che accade – e la scansione degli eventi. Perché davvero, a un certo punto, sembra accadano delle magie: un Ali che sembra fuori forma, che sembra capace solo di dar fiato alle trombe, in modi che arrivano a essere petulanti e fastidiosi, si contrappone alla figura irraggiungibile di Foreman, il campione, “tutto ventagli e silenzi” (direbbe Paolo Conte, in un’altra suggestione, con parole destinati ad altri miti, sempre coloured e, curiosamente, con un immaginifico riferimento alla boxe – la citazione per intero è: “Ecco Duke Ellington, grande boxeur, tutto ventagli e silenzi…”), il campione che usa il silenzio e la concentrazione come forma di autocontrollo per tenere a bada il suo cuore di tenebra con cui, se gli desse sfogo, sarebbe capace di uccidere il proprio avversario. Un campione che non parla ma che, a beneficio di giornalisti e reporter, in una sessione di allenamento al sacco, dice Mailer, tira non meno di 600 pugni che arrivano come treni, spostando saccone e allenatore. Perché in quella follia psico-fisica cui bisogna giungere prima di un incontro a quei livelli conta non solo la forza, ma la resistenza, perché non si sa come andrà l’incontro. Se l’avversario è un osso duro bisogna arrivare in fondo, alle 15 riprese (solo un anno dopo, nel terzo incontro con Joe Frazier, The Thrilla in Manila, i contendenti saggeranno la resistenza di quella maratona, in uno dei match più cruenti che la storia della boxe abbia avuto: Ali avrà la meglio ai punti, per il ritiro di Frazier all’ultimo round, ma confesserà che se non lo avesse fatto Frazier, si sarebbe ritirato lui perché pensava seriamente che sarebbe morto) e allora la resistenza del maratoneta conta sopra ogni cosa, così come conta lo stato di grazia mentale, conta “la testa” e ciò che la testa dice di fare al corpo, in una comunicazione continua tra la neocorteccia della razionalità e gli strati più profondi, rettiliani, che sentono l’odore del pericolo, della morte e vogliono sfuggirgli con tutti i mezzi possibili.

Così Ali, nonostante queste premesse non proprio a suo favore, compie il miracolo. Con grande senso tattico cambia la tecnica annunciata e anziché danzare – come ha dichiarato fino a cinque minuti prima negli spogliatoi (“andiamo a ballare!”) e ha mostrato sul ring, facendo esercizi di gambe e saltelli continui come fossero una dichiarazione di quel “Pungi come un’ape, vola come una farfalla” – si fa presto mettere alle corde da Foreman. Fa, insomma, una cosa che nessun pugile dotato di buon senso farebbe, perché essere alle corde, confinarcisi volontariamente, significa diventare quel saccone a cui Foreman dava i suoi 600 pugni, sebbene anche la parola “pugno” non renda l’idea, tanto che lo stesso Mailer parla più propriamente di “mazze” e “clave”. Ali assorbe, ma appena c’è uno spiraglio, anche se ha deciso di non volare come una farfalla, il pungiglione dell’ape si fa sentire, centrando spesso il volto di Foreman. C’è poi un codice non scritto che fa parte delle regole base del pugilato e consiste in questo: se si è destrimani il destro, il diretto destro, si usa solo quando si capisce cosa fa l’avversario, solo quando si è sicuri di sapere che il colpo andrà a segno, perché la posizione della boxe con cui si affronta l’avversario (la “guardia”) fa sì che il braccio più avanzato sia il sinistro. Usare il destro significa spingere con la gamba più arretrata (la destra) ed effettuare una torsione in avanti con busto per portare il colpo, esponendosi a propria volta all’attacco dell’altro che, se riesce a schivare il colpo, potrebbe fare molto male. Ali contravviene sin da subito a questa regola e, prima dello scadere del primo minuto del primo round, centra con un destro secco un Foreman che, oltre a rimanere stordito dal colpo, all’inizio sembra esserne del tutto sorpreso. Nessuno gli aveva mai fatto una cosa del genere, nessun rivale, negli oltre 40 incontri disputati fino ad allora, aveva “osato” tanto.

Non andremo oltre nella cronaca dell’incontro che si può gustosamente leggere in questo libro, così come, grazie a quello scrigno che è YouTube, si può rivedere l’incontro a Kinshasa (all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=55AasOJZzDE). Sta di fatto che Ali compie quella specie di miracolo cui accennavamo: sul ring si invertono le parti e Ali che sembrava fuori forma mostra una resistenza incredibile, boxando meglio dell’avversario sulla distanza; Foreman invece sembra stancarsi senza appello, sembra a un certo punto andare in riserva di energie, fino ad arrivare al ko dell’ottava ripresa.

Il mondo tifava Ali perché Ali, lo sappiamo, era un personaggio capace di far discutere di sé: aveva voluto l’incontro in Africa – “terra delle origini”, ancorché in quello Zaire governato dal discutibile Mobutu – era stato renitente alla leva, con quella lapidaria (e leggendaria) frase con la quale si rifiutò di partire per il Vietnam («Non ho niente contro i Vietcong, loro non mi hanno mai chiamato “negro”») che gli costò il titolo mondiale, vinto a 22 anni contro quel rullo compressore che era Sonny Liston, un altro pugile che faceva paura – e al giovane Ali, ancora Cassius Clay all’epoca, ne aveva fatta.

Insomma siamo di fronte a storie quasi “mitologiche”, lontane dalla modernità in cui, in almeno un caso, un pugile arrivò, nel lontano 1997 a “masticare” l’orecchio dell’avversario (Tyson vs. Holyfield).