La presente “lettera aperta”, che credo pochissimi leggeranno e, nell’economia delle cose del mondo, avrà un valore pari a zero (1), scaturisce in primo luogo dalla recente “ascesa al trono” di Mr. Donald Trump e in secondo luogo dalla lettura di un vecchio romanzo di Frédéric Beigbeder, Windows on the world, scritto all’indomani della tragedia delle torri gemelle.C’è una pagina di questo romanzo che mi colpisce perché sembra scritta oggi:

“Finestre sul Mondo”. La mia prima impressione consiste nel trovare tale nome abbastanza pretenzioso. Un po’ megalomane, soprattutto per il ristorante di un grattacielo in cui sono raggruppati mercati finanziari, banche e società di mediazione. Si può vedere questo nome come una prova supplementare dell’arroganza americana: “Il nostro locale sovrasta il centro nevralgico del capitalismo mondiale e vi disprezza cordialmente”. In realtà si trattava di un gioco di parole sul World Trade Center. “Finestre sul World”. Come al solito, con la mia acidità tipicamente francese, vedo della sufficienza là dove c’era solo della lucidità ironica. Come avrei battezzato il ristorante situato all’ultimo piano del World Trade Center? “Roof of the World”? “Top of the World”? Sarebbe stato ancora peggio. Totalmente cafone. Perché non “King of the World” come Leonardo Di Caprio in Titanic, già che ci siamo? (“Il World Trade Center è il nostro Titanic, ha dichiarato il sindaco di New York, Rudolph Giuliani, all’indomani dell’attacco.) Certo, a posteriori, come ex creativo pubblicitario provo un tuffo al cuore: ci sarebbe stato un nome magnifico per questo posto, un marchio sublime. umile e poetico. “END OF THE WORLD”. In inglese, end non significa soltanto “fine”, ma anche “”estremità”. Dato che il ristorante si trovava sotto il tetto, *End of the World” voleva dire “a un’estremità della torre”. Ma gli americani non amano questo tipo di spirito; sono molto superstiziosi. Per cui non c’è mai il tredicesimo piano nei loro building. In fin dei conti, Windows on the World era un nome molto azzeccato. E poi commerciale, altrimenti perché Bill Gates avrebbe scelto di battezzare anche lui “Windows” il suo celebre software, alcuni anni dopo? Non era certo la vista più alta del mondo:il World Trade Center culminava a 420 metri, mentre le Torri Petronas a Kuala Lumpur misurano 452 metri e le Sears Towers di Chicago 442. I cinesi stanno costruendo la torre più alta del mondo (460 metri) a Shanghai: il Shanghai World Financial Center. Spero che questo nome non porti loro sfortuna.

(op. cit., Bompiani, Milano, 2004, pp. 16-17)

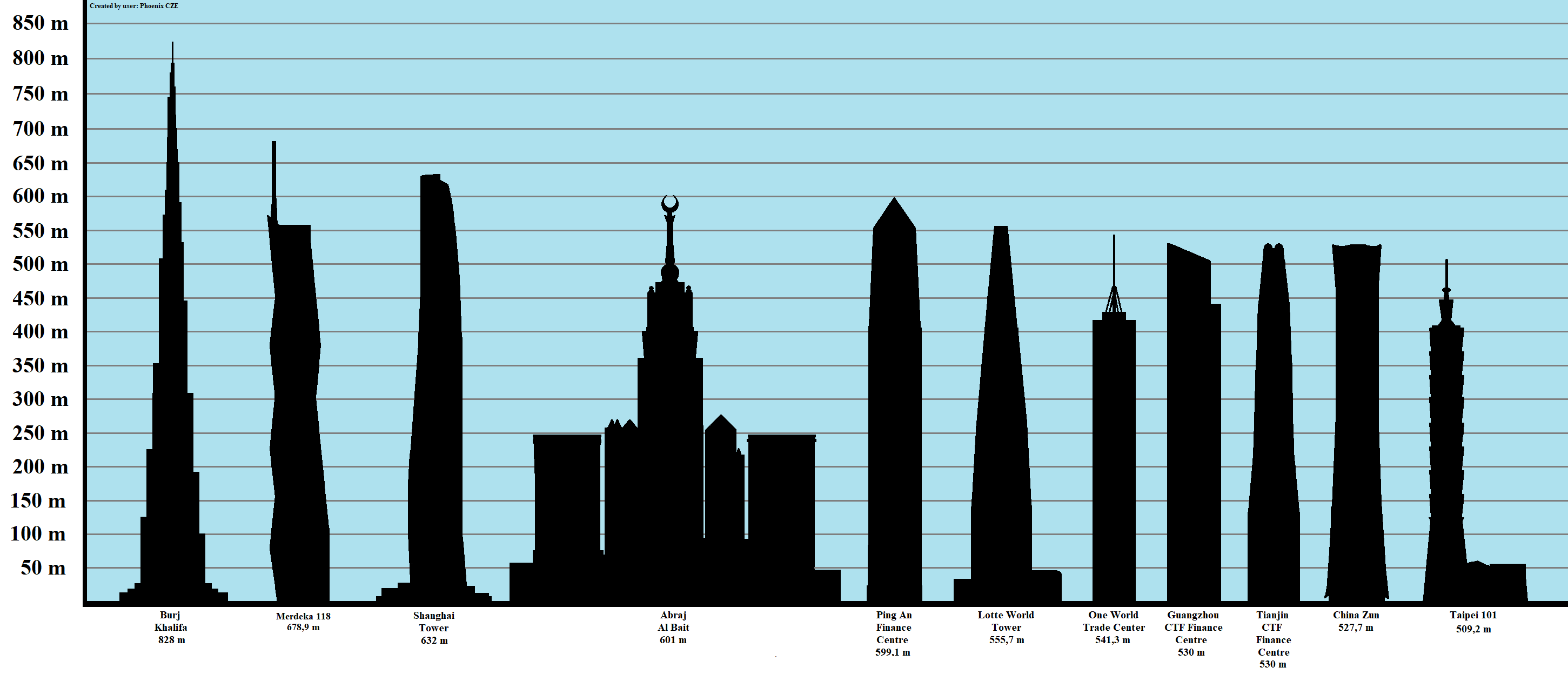

Questo ovviamente perché il libro è stato scritto diversi anni fa, mentre sappiamo che nella “corsa al cielo” ormai siamo ad altezze quasi raddoppiate…

Diagramma con la skyline degli edifici più alti del mondo: le Petronas Towers, tanto per dire, non vengono neppure più prese in considerazione. Da “Wikipedia”: di Phoenix CZE (Opera propria, CC BY-SA 4.0)

Da sempre leggo una certa aggressività che trabocca dalla sponda opposta dell’Oceano e arriva fino a noi, passando da quella primigenea servitù culturale da cui siamo da almeno 80 anni (diciamo dalla fine del secondo dopoguerra) ammorbati: film, telefilm e storie che sono sempre le stesse e si risolvono, sorpattutto, sempre nello stesso modo: a colpi di arma da fuoco. Generalizzare è ingiusto – gli “americani” (che poi sono, per una sineddoche, gli statunitensi) sono davvero tanti e di fatto costituiscono un mezzo continente, ma tant’è: sono rappresentati da quel signore lì e con quel signore lì e il suo establishment bisogna che il mondo si confronti.

Promesse di dazi, rivoluzioni, guerre economiche, guerre digitali, uscita da trattati internazionali per la mitigazione dell’impatto sul clima (noti come “Accordi di Parigi”), uscita addirittura dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (così se avviene un fenomeno pandemico analogo a quello del Covid, le cose non potranno che peggiorare…), guerre vere ma, mi sembra, nessuna pace – anche se pare che gli osservatori internazionali siano concordi nel sostenere che la guerra russo-ucraina finirà grazie a lui (se ci si pensa, un potere immenso…). A me pare però che non ci sia davvero nulla di nuovo sotto il sole. Alla fine – e qui mi rivolgo direttamente a loro – voi statunitensi e i vostri “cugini” inglesi avete fatto il bello e il cattivo tempo in giro per il mondo come, quando e quanto avete voluto da almeno 400 anni (malcontati) a questa parte. Avete “esportato democrazia” per importare materie prime. Avete fatto e disfatto, distrutto e poi ricostruito ovunque perché questo è connaturato al capitalismo che, saturati tutti i mercati possibili, deve artificialmente crearne di nuovi, azzerando, con una bella guerra da qualche parte, tutto.

Mio padre, cari statunitensi, mi ricordava che la modestissima casa nella quale ho trascorso tanta parte della mia infanzia e giovinezza fu ricostruita grazie a voi, ma solo in tempi relativamente recenti mi raccontò l’altra metà della storia: la casa è rimasta in piedi per tutta la guerra e venne distrutta da una bomba lanciata da un vostro aereo, proprio poco prima che la guerra terminasse. Il celebre “fuoco amico” e i classici due piccioni con una fava: si svuotano i magazzini di armi e si fa in modo che un paese (perdente e servo come il nostro) fruisse del piano Marshall, per fare in modo che vi fosse eterna riconoscenza, oltre alla ovvia concessione di suolo patrio per impiantare le vostre basi militari, ai tempi della guerra fredda. Riconoscenza che ancora oggi si riverbera con le frequenti visite della nostra (beneamata?) premier.

Siete stati e forse siete ancora i “padroni del mondo”. Tra un po’ grazie a quell’altro signore, quello che flirta con la nostra premier, Mr. Elon Musk, diventerete anche i padroni di Marte (come recitava un vecchio film satirico di Corrado Guzzanti, “rosso, bolscevico e traditor”…) e quindi la vera domanda è: ma noi, resto del mondo, cosa vi abbiamo fatto per meritarci tutto ciò? Perché tanta aggressività e acrimonia? Perché tutta questa follia e questa isteria? “Zappando” sul web mi è tornato fuori questo vecchio cartoon che in tre minuti spiega la vostra storia. Forse una pretesa semplicistica, di eccessiva semplificazione, ma forse è anche la moneta con la quale meritate di essere ripagati, visto che (iper)semplificate tutto e il mondo è, in ultima istanza, o “con voi” o “contro di voi” – mentre io, per esempio, non sono né con voi, né contro di voi:

(1) Ma le cose si fanno per sé, in primo luogo, poi anche perché in un angolo della propria coscienza si spera davvero che contribuiscano per un epsilon piccolo a piacere a cambiare qualcosa del mondo…