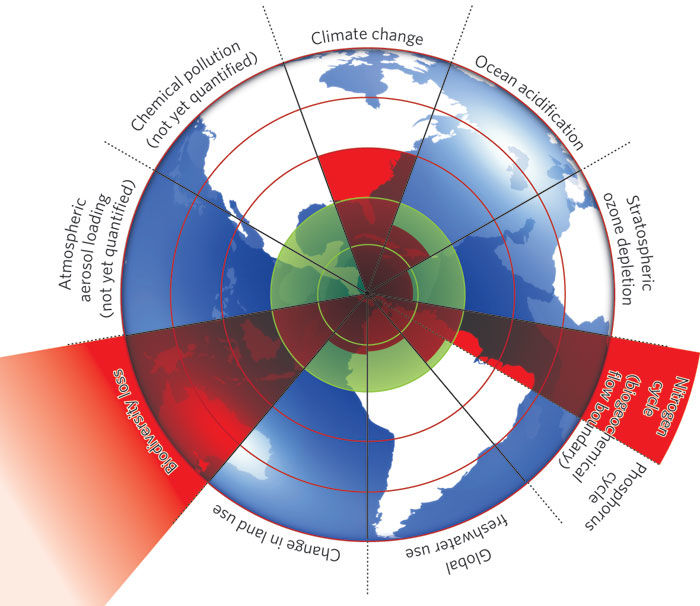

Continuo, a distanza di tempo la lettura di 2052 di Jorgen Randers. La seconda parte è semplicemente una lunga citazione che merita di essere riportata per intero, sempre da questo libro. Non credo abbia bisogno di commento alcuno. La questione ecologica è certamente la più dolorosa: stiamo distruggendo letteralmente la nostra casa e il nostro habitat. Per i più scettici: se anche fossero vere la metà delle cose qui di seguito descritte, sarebbe gravissimo. L’idea di “limiti del pianeta da non valicare” è di qualche anno fa e ha tra i suoi autori Johan Rockström, direttore del Stockholm Resilience Centre, un centro di eccellenza dell’Università di Stoccolma che, appunto, si occupa di resilienza globale. Un suo vecchio articolo su Nature, questo, nel 2009 già parlava di “safe operating space” entro i quali l’umanità tutta dovrebbe stare. Quasi 10 anni fa la voce più importante era la biodiversity loss…

Come racconta la dettagliata voce Wikipedia (mai tradotta nella nostra lingua, nonostante lo schema presentato fosse familiare a tutti coloro che hanno seguito il programma televisivo Scala Mercalli, di Luca Mercalli), Planetary boundaries, il tasso di perdita delle specie non prossime all’uomo è ancora elevatissimo.

La biodiversità è la diversità della vita a vari livelli di organizzazione, dai geni alle specie, dagli ecosistemi ai biomi e ai paesaggi. Per quel che ne sappiamo, appena prima della comparsa dell’uomo moderno la terra era più biodiversa di quanto fosse mai stata durante i 3,5 miliardi di anni di vita sul pianeta, e prima che iniziassimo a sovvertire le cose, ospitava un totale tra i 10 e i 100 milioni di specie. Il registro dei fossili mostra che ci sono state cinque estinzioni di massa negli ultimi 400 milioni di anni, tutte dovute a cause naturali come l’impatto di meteoriti o gigantesche eruzioni basaltiche, o magari per drastiche riorganizzazioni interne alle comunità biotiche. Ma la più grande e più veloce estinzione di massa sta avvenendo adesso ed è interamente dovuta alle attività economiche delle moderne società.

Stiamo assistendo a un’emorragia di specie con un tasso di estinzione nove volte superiore a quello naturale o, più prosaicamente, perdiamo ogni giorno centinaia di specie, soprattutto nelle grandi foreste tropicali, per il nostro sconfinato desiderio di legno, soia, olio di palma e manzo. Le barriere coralline e il regno marino in generale non sono esenti dalle nostre attenzioni distruttive — anche loro stanno sperimentando catastrofiche riduzioni di specie. La lista delle atrocità che la nostra cultura ha perpetrato al pianeta vivente è un racconto agghiacciante. Entro il 2052 potremmo aver eliminato un quarto di tutti gli organismi sulla Terra. Già nel 2000 circa l’11% di tutte le specie di uccelli, il 18% dei mammiferi, il 7% dei pesci e l’8% di tutte le piante del mondo erano a rischio estinzione. Stando al Living Planet index, nel periodo dal 1970 al 2000 la dimensione delle popolazioni di specie forestali si è ridotta del 15%, quella delle specie di acqua dolce di uno sconvolgente 54% e quella delle specie marine del 35%. Entro il 2052, potremmo aver aumentato il tasso complessivo di estinzione delle specie di circa 10.000 volte rispetto al tasso naturale di contesto.

Le cattive condizioni della biodiversità nel mondo moderno hanno bussato alla mia porta di recente, quando ho portato mio figlio di nove anni in visita allo zoo locale. Ciò che vi abbiamo trovato incarna verosimilmente quella che potrebbe essere la relazione tra gli uomini e iI resto del mondo biologico nel 2052. Una marea di esseri umani ossessionati da telefonini, macchine fotografiche e da una pletora di beni di consumo distruttori del pianeta, che ribollivano e sciamavano in una folla pulsante e rumorosa intorno a piccole isole di habitat artificiali accuratamente gestiti, ognuno contenente una specie esotica o condannata all’estinzione o sotto grave stress nella sua sempre più ridotta casa nella natura selvaggia.

Nel 2052 il mondo assomiglierà a un grande zoo, solo molto peggiore, perché per allora avremmo ridotto tutti gli ecosistemi terrestri del pianeta, un tempo vasti e intoccati, a piccole isole di habitat circondate da campi agro-industriali frammentati da strade, piloni e città in espansione. II cambiamento climatico avrà poi reso il pianeta praticamente invivibile per la maggior parte delle specie, compresi noi, a causa degli eventi meteorologici estremi e dell’aumento del livello del mare.

I motori principali dell’estinzione di massa, entro Il 2052, saranno molto più evidenti che oggi. Forse il più importante di tutti sarà la distruzione e la frammentazione degli habitat, che credo per quell’epoca avranno rovinato tutte le aree naturali del pianeta e in particolare le foreste pluviali tropicali, che sopravviveranno solo come residui miserabilmente piccoli e severamente degradati all’interno di parchi nazionali e riserve.

Un altro motore cruciale dell’estinzione di massa è l’introduzione di specie esotiche, che nel 2052 potranno aver spazzato via molte più specie rispetto ad altre importanti cause come l’Inquinamento, la pressione della popolazione umana e il sovrasfruttamento delle risorse. Già nel 2006, negli Stati Uniti, circa 4.000 specie di piante esotiche e 2.300 specie di animali esotici avevano minacciato il 42% delle specie elencate sulle liste delle specie a rischio, causando un danno di circa 138 miliardi di dollari nei settori forestale, agricolo e ittico.

Ma forse il più pericoloso di tutti i motori dell’estinzione di massa nel 2052 sarà il cambiamento climatico. Nel 2052 il pianeta si sarà riscaldato di 2°C e forse anche di più, con conseguenze disastrose sia per gli uomini sia per la biodiversità. Uno degli impatti peggiori potrebbe essere il collasso irreversibile della foresta amazzonica a causa degli incendi. L’anidride carbonica rilasciata da questi incendi potrebbe far aumentare le temperature di 10°C entro la fine del secolo, un ritmo molto più rapido rispetto a qualunque altro episodio precedente di riscaldamento globale naturale.

Il cambiamento climatico spingerà le specie fuori dai loro areali in cerca di nuovi habitat. Ogni specie ha un suo specifico range di tolleranza di temperatura e umidità, e già adesso le specie si stanno spostando per seguire le loro zone di comfort climatico mentre il clima cambia intorno a loro. Uno studio del 2003 su 1.700 specie registrava uno spostamento verso i poli di sei chilometri ogni dieci anni, e una ascesa sui versanti delle montagne di sei metri ogni dieci anni.

Stiamo potenzialmente sradicando l’intera biosfera con modalità senza precedenti. Gli esempi sono infiniti, come la marcia verso nord della foresta boreale a spese della tundra; l’espansione verso nord delle volpi rosse nel Canada Artico e il contemporaneo restringimento dell’areale della volpe artica; lo spostamento verso l’alto di 1-4 metri per decennio delle piante alpine nelle Alpi europee; la sempre maggiore abbondanza di specie di acqua tiepida tra lo zooplancton, i pesci egli invertebrati dei litorali nel Nord Atlantico e lungo le coste della California; e l’espansione degli uccelli delle terre basse del Costa Rica dai bassi pendii delle montagne verso aree più elevate per la mutata frequenza delle nebbie umide nella stagione asciutta. Nel 2006 in Gran Bretagna e Nord America 39 specie di farfalle si erano spostate fino a zoo chilometri verso nord in 27 anni.

Entro il 2052, molte specie terrestri saranno estinte, perché il cambiamento climatico le avrà obbligate a trovarsi nuove dimore, ma le loro migrazioni forzate saranno state rese impossibili dalla grave frammentazione degli habitat. Nel regno marino, un numero enorme di specie adattate alle acque fredde si saranno estinte alle latitudini più elevate, lasciando piccoli spazi preziosi per le specie che dagli oceani tropicali e subtropicali stanno migrando verso i poli. L’acidificazione degli oceani — un risultato diretto dell’aggiunta di anidride carbonica in atmosfera — avrà spazzato via molte specie che costruiscono parti del proprio corpo col carbonato di calcio, come i coralli e alghe marine coccolitoforidi. Molte di queste specie giocano un ruolo essenziale nella regolazione del clima, sequestrando il carbonio e seminando nuvole che raffreddano il pianeta, e la loro scomparsa riscalderà ulteriormente la terra.

Entro il 2052 gli ecosistemi a livello globale saranno stati letteralmente fatti a pezzi dal cambiamento climatico perché la delicata sincronizzazione degli eventi al loro interno sarà interrotta. Le sequenze, un tempo accuratamente ordinate, della comparsa delle foglie, dell’emersione dei bruchi, della schiusa delle uova e così via, non si incastreranno più fluidamente come un tempo, e questi “disaccoppiamenti fenologici” porteranno a ulteriori collassi di biodiversità in alcuni ecosistemi. Poiché la biodiversità è intimamente connessa all’efficacia delle funzioni di un ecosistema, come il ciclo dei nutrienti, la regolazione del flusso idrico e la modulazione del clima, queste perdite renderanno gli ecosistemi meno resilienti — ovvero molto meno in grado di tamponare i cambiamenti imposti loro dal cambiamento climatico e dalla frammentazione degli habitat. Come risultato, entro il 2052 alcune aree terrestri alle basse e medie latitudini saranno ben avviate sul percorso per diventare deserti o semideserti inospitali.

Entro il 2052 la perdita di biodiversità avrà reso la vita molto difficile per quei miliardi di persone il cui benessere dipende direttamente dagli ecosistemi che le circondano. E quei privilegiati umani nel mondo “sviluppato” — le persone che mio figlio e lo abbiamo raggiunto allo zoo quel giorno — cosa ne sarà di loro? Soffriranno anche loro per le conseguenze del cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, ma nel 2052 è possibile che la tecnologia li avrà protetti, almeno per un po’, dagli effetti peggiori. Forse per loro la prima conseguenza dell’estinzione di massa sarà un immenso impoverimento psicologico — perché gli animali selvatici, grandi e piccoli, che hanno plasmato la psiche umana con la loro straordinaria presenza fin dalle origini della nostra specie, saranno per allora diventati niente più che immagini appiattite su quegli schermi scintillanti che così fatalmente ci disconnettono dal mondo della natura.

[Jorgen Randers, 2052. Scenari globali per i prossimi quarant’anni, Edizioni Ambiente, 2012 – pp. 157-159]