Lontano nello spazio e nel tempo. E, come si diceva una volta, “lontano dagli occhi, lontano dal cuore”. Due giorni fa ricorreva l’eccidio – 12 agosto 1944 – di Sant’Anna di Stazzema, per me un posto dietro casa. Era da molti anni che non ci andavo e credo che almeno una volta faccia bene a tutti un po’ di pellegrinaggio in qualche luogo della memoria, in qualche luogo dove sono accadute cose gravi da non riuscirsi a dire. Serve. Serve a resettare, a ricalibrare alcuni dei parametri delle nostre esistenze. Serve come antidoto alle notizie che arrivano dall’altra parte del mondo, dagli Stati Uniti di “The Donald” che con blando ammonimento condanna l’episodio di Charlottesville, gettando benzina sul fuoco di un paese che – scopro dalle fredde statistiche di un libro di economia – è tra i più iniqui tra quelli sviluppati e del primo mondo (e, chissà come mai, la cosa non mi sorprende affatto).

Le svastiche dei suprematisti bianchi sono un simbolo, forse. Forse fumo negli occhi, ma un fumo che irrita e fa male quando, si arriva al paese di Sant’Anna, bellissimo, incastonato a 600 m sul livello del mare, con una vista spettacolare sulla Versilia. Un posto dove non diresti mai che sarebbe potuto succedere l’abominio che accadde. Un paese che è diventato integralmente un museo, un luogo della memoria. E se ancora si vanno ad ascoltare e a leggere le testimonianze dei sopravvissuti, all’epoca bambini o adolescenti, di un intero paese che contava 560 anime, viene ancora e sempre da piangere. Sono due cose molto lontane tra loro. Questi imbecilli d’oltreoceano non credo abbiano idea di ciò che fu. E se un’idea ce l’hanno, è sbagliata.

Taleb, il cigno e il centurione romano

Col procedere della vita meno cose tendono a sorprendermi rispetto al passato. Credo sia fisiologico e pure questa forse è una curva logistica a ritorni decrescenti. Fatto sta che mi stupisce poco o punto il fatto che uno studioso come Nicholas Nassim Taleb, celebre per il bestseller Il cigno nero, si sia permesso di entrare nell’agone di una delle dispute imbecilli di mezza estate (ogni mezza estate ne ha una che scala le classifiche rispetto alle altre, un po’ meno imbecilli).

La notizia è questa: Fatevene una ragione: gli antichi romani erano molto africani (persino in Britannia) e vi lascio l’onere della lettura. Lessi tempo addietro il bestseller osannato da molti e francamente, a parte qualche provocazione, la tesi sostenuta per l’intero volume m’è parsa debole scientificamente e a tratti pretestuosa. L’ho criticata, in un articolo che probabilmente avranno letto solo i revisori cui l’ho sottoposto, nel punto in cui parla del noto aneddoto di Bertrand Russell del tacchino che “non ringrazia per il giorno del ringraziamento” perché una delle debolezze scientifiche evidenti nel suo testo è quella di non distinguere situazioni naturali, in cui hanno senso certe inferenze di carattere statistico e l’induzione, e situazioni che di naturale non hanno nulla visto che a determinare la situazione (e la morte del tacchino) ci sono gli esseri umani che si comportano in un certo modo, tipicamente del tutto arbitrario. Metto il link all’articolo che aveva per titolo Zoo e dinamiche della catastrofe: dalle balene ai cigni, nel caso qualcuno fosse curioso (la mia critica a Taleb si trova al § 2).

Insomma Taleb non ne esce bene, né col suo tweet, né col suo libro (nel suo personale zoo poteva introdurre uno struzzo…).

Amazon e il pizzo del servizio "Prime"

Ora: è noto dalle cronache dei (tele)giornali, dal web, dai mensili: i colossi quasi mai si comportano bene e sempre più spesso mostrano il loro vero (duplice) volto di Giano: da una parte moltissimi servizi apparentemente gratis, dall’altra dati (i nostri) comprati e venduti, le nostre vite in loro “possesso” e, nel caso questi colossi siano anche produttori di oggetti fisici – come Apple (computer e telefoni) e Amazon (libri e non solo) – non mancano le antiche storie di sfruttamento, spesso documentate da giornali come Internazionale.

Tutte cose che sappiamo e sulle quali molti di noi – e il sottoscritto, ahimè, non fa eccezione – passano sopra: ho un computer Apple (anzi 2, se conto quello di lavoro) e ho acquistato a più riprese su Amazon. Uso il passato perché già avevo dirottato quasi tutti i miei acquisti sul “nostrano” IBS, ma dopo l’episodio spiacevole accaduto a me e mia moglie, abbiamo deciso di metterci un bel crocione sopra. Avete presente il tanto sponsorizzato (anche in tv) servizio “Prime”? Serve, con la modica (uso eufemismi) gabella di un tot al mese di 19,99 € (la presa in giro anche sull’importo…) ad avere in tempi veloci come la luce le cose che avete ordinato a casa vostra (o all’indirizzo che preferite). Servizio spesso inutile: come “studioso” non ho mai avuto tanta urgenza su cose nuove e appena uscite. Se l’urgenza c’è per compulsare un testo, è spesso quella di cercare (e trovare) cose irreperibili anche in biblioteche parecchio fornite, come quella della Scuola Normale…

Partito in sordina e come servizio opzionale è diventato sostanzialmente un obbligo che né io né mia moglie a suo tempo sottoscrivemmo (anche perché non siamo “compratori frequenti”, per tradurre un orribile anglicismo) ma per il quale ci siamo ritrovati puntuale addebito sulle rispettive carte di credito. Così intanto, come prima mossa, abbiamo cancellato i dati delle nostre carte sui rispettivi profili e come seconda, abbiamo provveduto a contestare l’addebito ai nostri rispettivi istituti di credito.

In particolare pare che questo “giochino” sia particolarmente diffuso, al punto che, per esempio, il call center di Unicredit stia, da qualche tempo, rispondendo solo su questo problema di addebiti non autorizzati. E dire che più grossi sono più dovrebbero farsi garanti e tutelare le utenze, invece, non più tardi di qualche mese fa, ancora si parlava di quanto questi colossi hanno evaso ed eluso il fisco delle nazioni in cui sono presenti, come racconta questo articolo de “Il Sole 24 Ore”.

Navacchio, Far West

Complice la calura e i paesaggi riarsi che in questi giorni solco, più o meno quotidianamente, in sella al vespino, mi sono tornati alla mente due episodi recenti di cronaca che fanno di questa profonda provincia – sospesa tra il suo glorioso passato e la quiete di un presente un po’ anonimo – un luogo assai più movimentato di quel che sembra. Parlo di due centri di attività umane, a due passi da questi residui pezzi di campagna: una banca e un centro commerciale.

Agli inizi di aprile il tentativo (parzialmente fallito) di una rapina in banca. Una microscopica filiale sulla Tosco-Romagnola del cui sportello bancomat ho fruito di tanto in tanto. La rapina fallisce perché… uno dei rapitori, al termine dell’azione criminale ha un malore. Malore fatale che si scoprirà essere un infarto. Il complice, capito quel che stava accadendo, dopo un paio di tentativi di rianimazione fugge – con la refurtiva – lasciando l’altro al suo destino (la camera mortuaria). La notizia è ancora online a questo link.

Questo invece solo di un paio di giorni fa. Centro commerciale IperCoop di fronte alla Strada di Grande Comunicazione (SGC: acronimo imperscrutabile per chi viene per la prima volta da queste parti) Firenze-Pisa-Livorno, per gli amici sinteticamente FI-PI-LI. Tre uomini irrompono nel centro commerciale con passamontagna e pistole (si scoprirà: scacciacani) seminando autentico panico tra i presenti. L’idea: non rapire le casse, ma una coppia di fidanzati (amici) che, a far la spesa lì, si sarebbe dovute sposare a giorni. Il panico è autentico ma il tutto voleva essere uno scherzo che è costato ai tre una denuncia per “procurato allarme”. Poteva, come scrive il giornalista, andare molto peggio. Sarebbe bastata la reazione di qualche guardia giurata in servizio (o delle forze dell’ordine intervenute) che invece le pistole le hanno vere. A questo link il racconto.

Arena Roma

L’estate – al netto del caldo, per altro piuttosto considerevole, di questi giorni – è, per quel che mi riguarda, qualcosa che ha sempre più a che fare con una sorta di condizione metafisica le cui componenti – tutte fisiche – sono le medesime (e comuni a tanti, se non a tutti): i cieli blu, le giornate che, come da ragazzo, sembrano di nuovo infinite per luminosità e respiro, poter concedermi ogni tanto quello che da ragazzo era la norma: il mare la mattina (per carità: per poi rincasare e lavorare alacremente il pomeriggio, sia mai!).

Ma tra le cose che in questi anni hanno connotato “l’estate”, dacché sono tornato a vivere in Toscana, c’è la frequentazione dell’arena Roma, un cinemino all’aperto, proprio dietro la Torre di Pisa, dove (ri)propongono i film dell’inverno appena passato, nel caso in cui qualcuno di questi ce lo si sia perso, o – nel caso di cinefilia dichiarata – si voglia fare il bis. Un cinemino alla Nuovo Cinema Paradiso, semplice, con le sedioline di plastica, la ghiaia a terra, mai troppo frequentato (in rarissimi casi l’ho visto pieno), con il regolamentare baracchino-bar da una parte per i generi di conforto (bibite, gelati, caffè). Il tutto nella più genuina modestia, quella che mi fa sentire di essere esattamente dove voglio essere: in un posto tranquillo, a godermi un po’ di fresco mentre guardo un film. Ieri sera abbiamo inaugurato la stagione con una pellicola che non rimarrà nella storia della cinematografia, ma utile a “staccare”. Siamo arrivati e le luci erano ancora accese – compreso quel cielo blu la cui notte arriva tardi tardi – accolti da una bella colonna sonora, tra cui spiccava anche la malinconica Mad world, colonna sonora di Donnie Darko, nella interpretazione di Gary Jules e Michael Andrews. Chissà, forse ogni felicità, anche presente, ha in sé la malinconia di una passata.

Orizzonte scuola

Come ogni triennio – a dispetto delle sempre pronte rivoluzioni del ministero per le quali sembra valere, qui più che mai, l’italico gattopardismo («Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi») – si aprono le graduatorie di terza fascia per gli insegnanti precari. Una volta tanto, a mio modesto parere, un gattopardismo positivo, poiché le molte persone “masticate (per anni o decenni) dall’Università o da enti di ricerca e poi sputate” definitivamente nella società, fisiologicamente trovano in questa famosa III fascia un modo per andare avanti, per avere un lavoro (degno di questo nome, ovvero: retribuito e con una previdenza pagata – forse inutile a fini pensionistici – ancorché a tempo), per dar seguito a un progetto di vita ambizioso o modesto che sia. Non mancano i lati negativi dall’altra parte della cattedra, in primis la continuità didattica, i professori che a ogni momento cambiano, e ragazzini che sin dai banchi di scuola, vedono (e imparano sin da subito) quanto in fretta il mondo cambi intorno a loro.

Ma non è tanto di questo che volevo parlare, quanto del provvidenziale lavoro di sindacato che molti benemeriti, in questa occasione triennale di apertura delle graduatorie fanno, operativamente smazzandosi da mane a sera per un bel po’ di giorni, domande e situazioni di tutti i tipi e concretamente permettendo ai super-precari di arrivare al fatidico documento da presentare alla scuola capofila per l’inserimento in graduatoria. Anche qui non mancheranno i casi negativi, certo, ma per quella che fu la mia esperienza diretta molti anni fa a Torino e quella che adesso vedo, indiretta, su mia moglie, si tratta di situazioni rare che bilanciano ampiamente ciò che di concreto può essere: un lavoro, un lavoro vero e un lavoro importante perché, non dimentichiamolo, quello dell’insegnante – di qualunque ordine e grado – lo è, a dispetto di quanto lo denigri la modernità in cui viviamo.

Meno bene posso parlare invece dell’ultimo miglio, ovvero della consegna della domanda alle segreterie: qui come sopra non voglio generalizzare ma parlare solo di esperienze vicine, senza la pretesa che, per induzione, da tutte le parti funzioni allo stesso modo: ci saranno luoghi virtuosi e ce ne saranno di meno virtuosi. A noi, ieri, è capitata la segretaria meno virtuosa, la fancazzista che a fine giugno, esausta dalle temperature tropicali, comunque mitigate da un potente condizionatore, non aveva nessuna voglia di prendere le domande perché secondo lei andavano comunque consegnate a una scuola superiore e quindi “non si sarebbe presa quella responsabilità” (e quando mai prendersene una? In questo paese sembra una delle cose più difficili…).

Così ci è toccato peregrinare fino alla scuola capofila dove la domanda venne consegnata 3 anni addietro e dove, ovviamente, c’era una gran fila. Sembra esserci un aspetto “punitivo” nella burocrazia da cui è necessario passare, a cui è necessario soggiacere e le cui leggi sembrano – ai comuni mortali (non è così per i raccomandati e gli “amici degli amici”) – ineludibili e ineluttabili. Perché, di fronte alla fila, alla quantità di tempo perso attendendo il proprio turno, in una società come la nostra in cui chi volesse impicciarsi dei fatti nostri sa quante volte andiamo in bagno, la domanda sorge legittima e spontanea: perché non un bel portale in cui ognuno possa inserire la propria domanda, comodamente seduto a casa propria? Ma i dati di tutti questi insegnanti che spesso si ripresentano di anno in anno, non sono già nei database del ministero? Ma perché non informatizzare e automatizzare laddove si può, così che le segreterie fancazziste – ripeto: ci sono anche quelle che si prodigano – possano continuare a farsi i fatti loro e a rubare lo stipendio indisturbate? Insomma: i vantaggi sarebbero molti e per tutti.

Finalmente dopo quasi un’ora di coda, all’approssimarsi dell’ora di pranzo, quando comunque la segreteria avrebbe chiuso per la religiosa pausa, in un androne senza sedie sufficienti per tutti (chissà che anche in questo non ci sia qualcosa di punitivo… sei precario e devi schiattare in piedi…), la segretaria capa, visto che la cosa andava a rilento, ha deliberato che gli aspiranti docenti per il prossimo anno scolastico, avrebbero potuto inviare la domanda, opportunamente scansionata (lavoro che altrimenti avrebbero comunque dovuto fare loro…), via posta elettronica certificata, che loro, garantiscono, avrebbero consultato (i benemeriti del sindacato misero in guardia: “non vi fidate troppo a mandare subito via PEC la vostra domanda: alcune scuole non la consultano”). Così abbiamo fatto e amen, anche per il prossimo triennio dovremmo essere a posto, forse.

PS: ancora una volta non mi si fraintenda, in relazione ai benemeriti del sindacato. Ho vissuto abbastanza per poter dire che pure qui sono molti i distinguo possibili. Altri precari, come quelli Cnr, si vedono rappresentati (?) dalla “triplice” (Cgil-Cisl-Uil) che sembra reagire con eccessiva veemenza all’intervento del rappresentante Anpri (sindacato-non sindacato di categoria) Vito Mocella, che siede, per altro nel CdA dell’Ente: questo video, al minuto 2:34:53, mi sembra ne sia la chiara dimostrazione. Ho vissuto ambienti di lavoro fortemente sindacalizzati e non si spiegherebbe altrimenti la nascita delle molte sigle autonome (Cobas, Usb e chi più ne ha più ne metta) se la triplice avesse fatto sempre e per davvero il proprio lavoro.

Analfabetismo di sola andata

Lo spunto per questa breve riflessione nasce da una chat su whatsapp di dimensione… nazionale. Già l’idea in sé mette i brividi se ci si pensa un attimo lucidamente. Scopo della “conversazione” è il coordinamento per un ricorso di insegnanti precari, di III fascia – i paria della scuola – per un riconoscimento verso la II. Per una cosa del genere se avessi dovuto trovarmi a coordinarla, se fosse stato possibile mi sarei sottratto, ma dovendolo fare forse avrei scelto un altro strumento, come una mailing list (così che le persone debbano almeno essere davanti a un computer per rispondere, anche se ormai dal telefono si fa praticamente tutto, ma da una chat sul telefono lo si fa più velocemente e questo quasi mai è un bene…), oppure avrei messo le informazioni utili/necessarie, su un sito, con una forma di web 1.0 “a senso unico” perché più conosco le persone meno mi fido della democrazia (ma questo esula e va oltre l’obiettivo di questa riflessione).

Comunque sia: Marilù, mia moglie, ci è dentro e io, di riflesso, sono stato partecipe della follia collettiva ingenerata da questa semplice “cosa”. Semplice perché si trattava di produrre della documentazione – che ci abbiamo messo mezz’ora a confezionare secondo quanto descritto dallo studio legale cui i ricorrenti si appoggerano – e di spedire. Fine. Fatta questa premessa è utile fare un percorso a ritroso.

Quando ero alle scuole superiori avevo un professore di italiano con una cattivissima nomea: i suoi voti andavano da zero a dieci e quasi sempre erano molto più vicino allo zero che al dieci. A quei tempi ero un alunno piuttosto brillante, ma la scuola, tecnica, era abbastanza scarsa e quindi non era difficile esserlo. Lo ero dunque anche in materie non strettamente tecniche e quindi uno dei migliori anche in italiano. Questo professore, che molto ci ha insegnato, faceva lezioni anche di grammatica sui tempi e i modi verbali e di Lectura Dantis, di cui, essendo passati molti anni, nulla mi è rimasto, se non il vivere di fronte alla torre di Caprona, citata nella Comedia.

Essendo uno dei migliori, il voto che presi ad uno dei suddetti compiti (definiti amichevolmente “i massacri”) fu 2= (leggi: 2 meno meno) e, a completamento, il giudizio, lapidario ma con una qualche speranza recondita: “C’è qualche spunto di analfabetismo persistente, ma puoi migliorare”. Insomma: la luce in fondo al tunnel (ed ero quello che avea preso il voto più alto).

All’epoca ci si piangeva quasi, ma anche si (sor)rideva della propria ignoranza perché almeno si cominciava a diventarne consapevoli (e poi si sa: sono quelle età in cui ancora vale il “mal comune, mezzo gaudio”). Poi si è continuato a sorridere in generale dell’italico strafalcione, della nostrana ignoranza, sempre nella consapevolezza – per carità – di esservi tutti immersi a bagnomaria e mai di esserne immuni.

Poi si è arrivati a ridere – anche a crepapelle – con almeno due libri di Stefano Bartezzaghi, il cui primo ha come programmatico titolo Non ne ho la più squallida idea e il secondo, a cui ho modestamente contribuito, Non se ne può più: il libro dei tormentoni.

Poi si è riso un po’ meno quando al “concorsone” scuola 2016 oltre metà degli aspiranti insegnanti pare (e dico pare: perché la polemica non ha smesso di infuriare tra chi parla di patente analfabetismo e chi dice che il concorso era stato mal progettato) non sia risultata idonea – e in molti hanno continuato a puntare il dito sull’analfabetismo…

Si ride per non piangere agli spettacoli come questo. E altri ancora che girano in rete.

E non si ride affatto quando si legge la storia di Vincenzo Rabito che, nonostante il semianalfabetismo (che però risale agli inizi del ‘900) è stato in grado di fronteggiare una vita la cui narrazione pare, a noi moderni, a dir poco rocambolesca e mirata sostanzialmente, in primo luogo, a portare a casa la pelle.

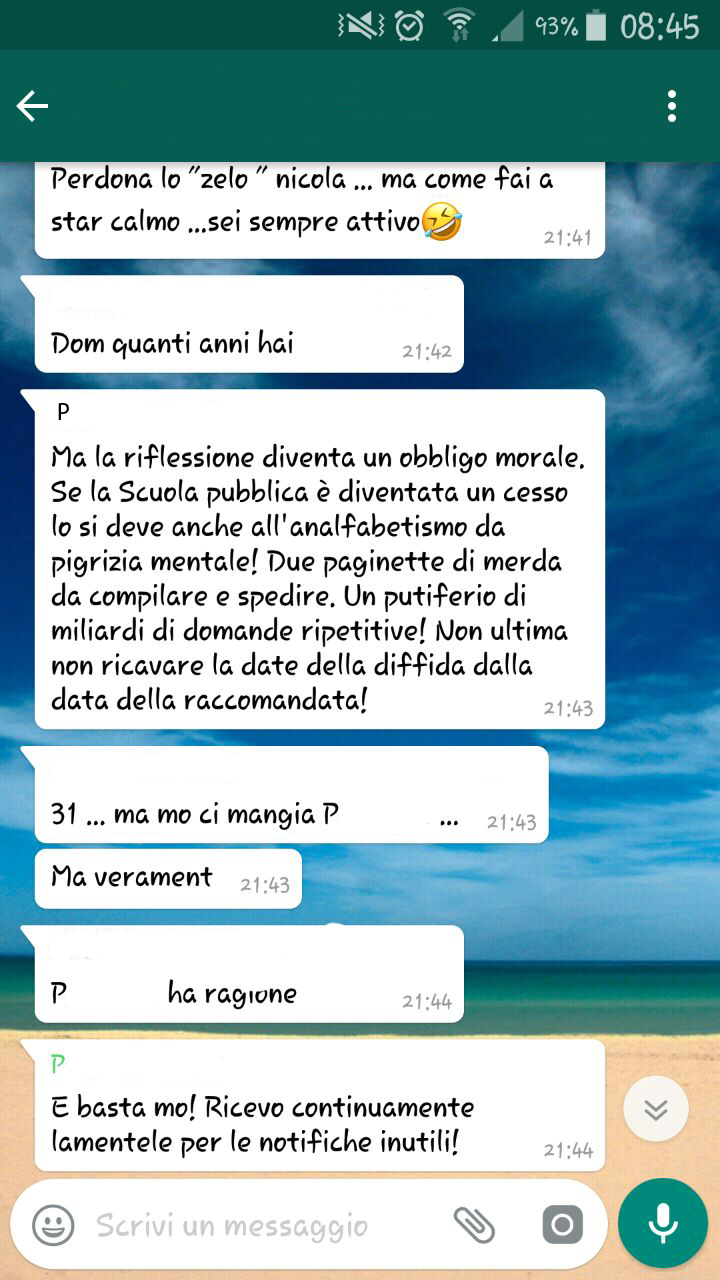

Poi si arriva a oggi e a questa chat le cui domande e la cui follia collettiva (certamente magnificata dal mezzo: chat whatsapp) ha raggiunto l’apice ieri sera, quando il coordinatore (il tal P. che per ovvi motivi rimane anonimo), che pure ha tentato senza successo di moderare, ha sbottato (direi: sacrosantamente) come segue:

Un’ultima considerazione prima di chiudere: intelligenza (ovvero l’idea di “sapersela cavare” e di usare il buon senso di cui tutti noi dovremmo essere dotati) e cultura (ovvero “avere nozioni” che possano avere più o meno senso per orientarsi nella vita), non dimentichiamolo, sono scissi e la dimostrazione evidente è questa chat dove tutte persone mediamente laureate non hanno idea di come produrre una documentazione esplicitata in un elenchino costituito da 4 punti. Ce la faremo? Forse no.

Segni di civiltà – customer care

Ieri nel primo pomeriggio, prima di uno degli infiniti transiti Trento-Pisa, ricevo una telefonata da un numero fisso di Roma, il cui tenore è stato press’a poco il seguente:

- Pronto parlo con Luciano Celi?

- Sì sono io, dica…

- Qui è il call center di Italotreno. Volevamo comunicarle che il bus di Italo delle 16,15 che dovrebbe prendere per raggiungere la stazione di Verona Porta Nuova è guasto e il servizio è soppresso. Le chiederemmo se può prendere un treno di Trenitalia per raggiungere Verona. Abbiamo visto che ci sono due possibilità con i treni regionali e le rimborseremmo sul suo borsellino elettronico l’importo che spenderà. Può andare?

- Certamente! Grazie e soprattutto grazie per avermi avvisato.

Devo commentare? Questo si chiama “customer care”, prendersi cura del cliente. Sarebbe successo con Trenitalia? Non credo.

Quando si dice madre natura

Dunque, sto leggendo bellissime cose sulla sacralità di nostra madre Terra, sull’ecologia, ecc. Mi beo della visione di documentari fantastici come Planet Earth II – con l’ironica, ma sempre squisita voce di commento di quel gentleman che è David Attenborough. Tutto fantastico, finché si sta comodamente seduti sulla propria sedia e si contempla la bellezza senza faticare. Poi arriva il giorno (ieri) che tua moglie decide di volere una rosa in giardino. Una rosa bellissima, questa:

Per piantare questa rosa però bisogna toglierne una mezza secca, che non fa fiori ma solo bacche, un po’ selvatica (e così tutti i bei proponimenti di lasciare il mondo “così com’è” vanno un po’ a farsi benedire…) e qui viene il bello.

Gli si dà di vanga (in prestito dal vicino, di cui riesco a rompere il manico per aver fatto maldestramente leva…), vado da Obi a comprarne una nuova (da regalare al vicino, visto che gliel’ho rotta) e riprendiamo con zappetta, forbici, per tagliare le radici e…

… di auto!

Ora: la meccanica della mia auto è un po’ “scema”: motore (e quindi peso) davanti e trazione posteriore. Quindi “tiro alla fune” che ha funzionato fino a un certo punto. Ma, siccome “chi la dura la vince”, ripetendo l’operazione a più riprese il risultato è che a un certo punto, con uno strappo secco, la pianta è stata sradicata, ma, per l’effetto elastico della fune, è letteralmente atterrata sul parabrezza (solo un po’ di terra, ma nessun danno, per fortuna).

Tutto il resto è stato decisamente più semplice: buca per la rosa nuova che ha trovato il suo posto (nella speranza che attecchisca, dopo averci speso la mattinata…).

Questo solo per dire che ogni tanto dobbiamo ricordarci anche quanto sia dura “la lotta per la sopravvivenza” e quanto per noi cittadini (parlo soprattutto per me…) sia onerosa anche la semplice gestione di una cosa relativamente semplice come questa (di cui ho omesso un fatto: il nodo sulla parte dell’anello che si attacca all’auto per il traino era di tipo “semplice” – e non “professionale”: anche sapere fare i nodi è utile… – il che significa che più si tira e più la corda si stringe e quando, terminata l’operazione, si deve liberare l’anello per riporlo, ci sono fatiche e tempi supplementari per scioglierlo – mi sono dotato di cacciavite lungo e sottile con il quale a forza di far leva sono riuscito nell’impresa, ma mi ci è voluta un’altra mezz’ora).

Conati

Una delle maggiori libertà che uno come me si può prendere è quella di dire quello che pensa pubblicamente senza incorrere in particolari “rischi”. E’ uno dei pochi vantaggi che ho nel non essere famoso. Ieri sono andato alla presentazione di una mostra, qui a Pisa, in cui il Cnr – eterno secondo tra le istituzioni (soprattutto come visibilità) – è presente. Avrei dovuto “dare una mano” anch’io ma poi ho vinto il dottorato e questa collaborazione è sfumata. Faccio questa premessa per evitare di essere tacciato di essere quella volpe che, non arrivando all’uva, la dichiara non buona: la mostra è molto bella e non so davvero, ex post, come il mio contributo avrebbe potuto renderla migliore.

Tutti siamo utili, ma per fortuna nessuno indispensabile: lezione che ho chiara da sempre e da sempre mi è di conforto. Proprio perché parto da questi pensieri ho sempre più difficoltà a relazionarmi con tutta una serie di persone dall’ego ipertrofico, che evitano il tuo sguardo quando arrivi lì (ma tu sei esattamente quello che eri qualche mese fa, quando alla mostra ti era stato più o meno formalmente richiesto di collaborare…) o, peggio, colleghi/e che a cose normali sono pronti/e a criticare tutto e tutti, salvo il venir cooptati (a quanto pare sono stato degnamente sostituito…) e vedere il proprio nome nel colophon della mostra tra i ringraziamenti e commentare “certo la mostra è molto bella…” col mezzo sorrisetto di chi dà da intendere che adesso la mostra è bella perché lui/lei (voglio restare vago…) ci ha messo lo zampino e quindi… tutte le battaglie “di principio” da sinistrorsi radical chic possono andare tranquillamente a quel paese.

Ragazzi, mamma mia che tristezza!

Tutto questo per tacere di quell’altro mondo folle che è quello accademico dove, come si dice a Roma, “er mejo c’ha la rogna”. Qui per fortuna le esperienze sgradevoli si fanno più indirette, ma non sono meno gravi: gente ormai in pensione disposta a tutto pur di trovare una collocazione ai figli (sempre in quello stesso mondo…) e, ancora a coronare la proprio carriera con una pubblicazione (l’ennesima…) di prestigio, passando come un panzer sopra tutto il resto e lasciando – affettivamente parlando – dei morti per strada.

Che vomito, ragazzi miei!

L’Io, “il più lurido dei pronomi” come diceva Gadda, è amplificato, gonfiato, reso tronfio da queste piccole azioni senza storia che mettono tristezza perché non sono una gioia condivisa per aver fatto qualcosa di bello, ma solo l’atto solipsitico per dire a se stessi – ma soprattutto agli altri – quanto si è fighi. D’altra parte se già a cose normali le persone non fanno altro che scattarsi compulsivamente dei selfie e raccontare al mondo quante volte sono andate al cesso, non è che ci sia molta speranza. Oggi va così e mi sembra che per queste cose non ci sia redenzione: ci meritiamo di essere tutti spazzati via, nella nostra stupidità e bòria.