Ho approcciato in questi giorni l’ennesimo saggio che, pur non specifico per il progetto di dottorato presentato, ho pensato potesse venire utile – anche solo per la famigerata “cultura personale”, di cui non ce n’è mai abbastanza.

Il saggio in questione è Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere. L’editore è Einaudi – come già accadde per quello che ormai è un long seller di successo: Armi, acciaio e malattie – e l’autore è il noto Jared Diamond. Prima di questo ho letto l’ultimo libro della mia coetanea Naomi Klein Una rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile, un altro tomo ponderoso (756 pagine) e documentatissimo sulla questione ambientale – e non solo – che si focalizza su molte realtà diverse ma soprattutto su quella nordamericana (Stati Uniti, Canada).

A parte il fatto di avere in comune una prolissità che trovo a tratti snervante e fuori luogo, fatta di una quantità di dettagli che credo al lettore medio freghino poco o punto, nel caso della Klein la cosa è “perdonabile” perché (1) è un libro “giornalistico” che, pur documentatissimo, non ha alcuna velleità scientifica e (2) l’autrice prende una posizione di chiara condanna sin da subito di fronte allo stato del mondo e delle cose che vede. Diamond – che sapientemente argomentava nel pur ampio trattato (ultima edizione: 402 pagine) che lo ha reso celebre – nelle prime 70 pagine di questo (che consta di 566 comprensivo di indici…) non sta ancora di fatto dicendo nulla, a parte raccontare la storia recente del Montana (e dei suoi “amici-con-le-fattorie”) che, mi auguro, nel prosieguo siano trama necessaria a far comprendere al lettore quel che alla fine il lettore – se proprio non è completamente deficiente – già sa e ha costantemente sotto gli occhi nel proprio paese (è la globalizzazione baby e tu caro Diamond vivi nella terra di quelli che l’hanno inventata ed esportata per primi…): le piccole fattorie non ce la fanno perché o chiudono o vengono assorbite da quelle più grandi (ma va?) perché non c’è “economia di scala” e via lungo la fiera delle banalità sulle dinamiche che tutti possono vedere ovunque (l’inquinamento, il profitto dei pochi e i danni sul territorio – occupazionali, di inquinamento, ecc. – che ricadono su tutti e via discorrendo). Non capisco perché e non lo capisco da uno che sembra essere persona di grande intelligenza (non foss’altro che per il fatto di essere amico del curatore dell’edizione italiana, mio ex docente del master triestino della Sissa: Luigi Civalleri): cui prodest? Vado avanti perché i titoli dei capitoli successivi sono promettenti, ma Diamond col Montana – che sarà pure un posto bellissimo (come ce ne sono migliaia di altri nel mondo) – per ora ce l’hai fatto a fette!!!

McDrive

Ebbene sì, alla fine lo hanno fatto. Siamo a Trento, in una delle province e città tra le più sensibili – almeno sulla carta – alla questione ambientale nella quale rientra, a pieno titolo, il consumo del suolo. I dati ISPRA 2016 (esiste una bella pubblicazione “aggratis” scaricabile qui in PDF) ci dice che, nonostante ci si riempia la bocca di “tutela del territorio” i palazzinari sono sempre con la cazzuola in mano e i trend di suol consumato sono lineari verso l’alto dagli anni ’50 del secolo scorso ad oggi.

Dacché frequento questo studentato, il Nest, i lavori sono iniziati, in sordina, sbancando praticamente l’unico spazio vuoto che era rimasto, in mezzo alla lunga teoria di edifici (pardon: palazzi e anche palazzoni in qualche caso) che configurano il territorio in maniera un po’ amorfa e casuale che comunque sta tra la piccola zona industriale e il terziario (piccole fabbriche e capannoni che si alternano a uffici).

Così i lavori sono andati avanti definendo sempre più cosa sarebbe venuto fuori da quegli spazi: uffici (altri? ancora? quando in questo tratto di strada – che è poi la gloriosa statale 12 del Brennero – nella zona nord della città a ogni cantone si trovano cartelloni immobiliari a prova di ipovedente serio con le scritte “vendesi” e/o “affittasi”) che probabilmente rimarranno da affittare o vendere a lungo e… tadàn (rullo di tamburi) “l’esotico” McDrive a cui è associato un McCafè.

Da un certo punto di vista queste multinazionali suscitano un po’ di invidia: se a me avessero chiesto di investire in una zona del genere – ammesso e non concesso di avere i soldi per farlo – non ci avrei messo nemmeno un centesimo di euro, e invece… questi ci hanno costruito la loro seriale e omologante struttura, con il parcheggio in cui si entra e, in religiosa fila indiana, dentro la propria auto più o meno dotata, si ordina il cibo da un menù che altro non è che un gigantesco cartellone retroilluminato su cui scegliere con quale junk food appestare la propria auto e di quale salsa macchiarne gli interni, magari respirando i gas di scarico dell’auto che precede e che aspetta il suo turno per il ritiro del panino acquistato a motore acceso.

Considerando che ha appena aperto gli avventori non mancano e non sono mancati nelle sere in cui, inevitabilmente, passo lì davanti per andare allo studentato. Con tutto il buon cibo che abbiamo in Italia poi… bah, davvero non si capisce. O meglio: si capisce che questi avranno fatto uno studio, avranno capito che c’era comunque un potenziale bacino d’utenza e che in un posto così remoto sono di fatto senza concorrenza, perché intorno allo studentato non c’è letteralmente nulla, se non la compagnia di prostitute di colore.

E’ la multinazionale baby e tu non ci puoi fare proprio nulla.

We can be heroes…

… just for one day, diceva il Grande Bardo. Mi è venuta in mente questa frase per aver visto prima il film Snowden (2016) di Oliver Stone, e poi per aver recuperato sostanzialmente ciò da cui il film è tratto: il documentario di Laura Poitras “in presa diretta” Citizenfour (2014).

In particolare il documentario ha mostrato la dimensione umana di questo ragazzo di 29 anni (all’epoca degli eventi) che si è trovato in una situazione decisamente più grande di lui. Una dimensione che, forse a causa della necessità di “romanzare” la storia per esigenze narrative, sfugge quasi completamente al film, pur interessante e ben costruito (e anche fedele al documentario) che Stone ha realizzato.

Si vede la dimensione umana di chi teme per le proprie sorti, di chi, pur convinto di aver fatto bene ad aver fatto quel che ha fatto, sa che le conseguenze potranno essere molto pesanti e, per quanto ne sa, come minimo la sua vita cambierà radicalmente. Ecco forse la dimensione dell’eroismo è data proprio da questo essere così umano, nel provare paura, ma nonostante questo non desistere dal proprio proposito che si ritiene sia fondamentale. Un atteggiamento che, mutatis mutandis, mi ha riportato alla mente il Galileo di Brecht: uno scienziato formidabile, ma non per questo un “eroe” disposto a sacrificare la vita per dimostrare le proprie teorie e che quindi, per aver salva la vita, ritratta e abiura.

In fin dei conti il giudice più severo e imparziale resta la Storia e sarà quella ad assolvere o a condannare.

Edward Snowden in un fotogramma di Citizenfour

Lemmy Kilmister batte Primo Levi 160 a 3

Tempo fa aderii a una petizione – una volta tanto non per abolire qualcosa, mostrare indignazione verso qualcos’altro, prendere posizione digitando sulla mia bella tastiera per virtualizzare la mia volontà e quindi renderla nulla nei fatti. Una petizione per titolare a Primo Levi un elemento chimico tra quelli scoperti di recente.

La IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) ha aperto delle consultazioni pubbliche e alla fine di novembre ha annunciato “i vincitori” (a questo link il comunicato) e, puntualmente, il blog della Società di Chimica Italiana ne ha dato riscontro (qui).

Al di là dei risultati l’aspetto che mostra in tutta la sua evidenza numerica quanto la scienza conti poco o nulla nella nostra società è il fatto che la commissione giudicatrice ha ricevuto una petizione per titolare uno degli elementi a tal Lemmy Kilmister, un galantuomo morto lo scorso anno che ha avuto l’indiscusso merito di fondare (e guidare) il gruppo rock heavy metal Motörhead.

Per Levi – dobbiamo ricordare chi è Primo Levi? Uno dei pochi miti della mia gioventù a resistere saldo al comando e una delle poche persone la cui lettura ancora mi commuove? – siamo arrivati a stento alle tremila firme, mentre questo signore ne ha prese 160mila, ovvero oltre 53 volte tanto.

Fortuna vuole che tra i criteri di scenta non ci sia quello “democratico” del numero di firme (il che, per altro, mette in luce anche il limite tutto intrinseco della democrazia, in senso generale…), altrimenti saremmo stati spacciati e ci saremmo tenuti – per la felicità di un ristrettissimo sottoinsieme che interseca quello dei chimici (teorici e non) e quello degli amanti dell’hard rock heavy metal [1] – un elemento che, con tutta probabilità, si sarebbe chiamato kilmisterio…

Per rievocare (e riadattare) una celebre frase: “E’ lo zeitgeist bellezza! E tu non ci puoi fare niente”.

[1] ristrettissimo ma composto da almeno una persona di mia conoscenza…

Da "Into the Wild" a "Captain Fantastic"

Ieri sera sono andato al cinema a vedere Captain Fantastic, un film interessante che ripropone un tema antico almeno quanto l’Uomo: quello del pendolo tra “Natura” e “Cultura” lungo cui oscilla la nostra specie, la cui eco maggiore ci arriva, in tempi moderni, con il mito del buon selvaggio di Rousseau. Il film in realtà è più complesso di così, ma avrò occasione di ritornare sulla questione.

Un altro film, ormai di qualche anno fa, che mi impressionò abbastanza – anche perché tratto da una storia realmente accaduta – fu Into the Wild, che per certi aspetti, arriva da una situazione diametralmente opposta. In quest’ultimo film il protagonista, un giovane, decide di abbandonare la civiltà e provare “a cavarsela” da solo, per altro in regioni remote e fredde, ai confini con l’Alaska. Morirà di inedia e di malattia, incapace di cacciare e – quand’anche ha successo – incapace di trattare (macellare, conservare) la carne dell’animale che ha ucciso.

In Captain Fantastic la scena con cui la pellicola si apre è invece proprio questa: non solo il successo nella caccia che vede riproporsi la consacrazione rituale del passaggio da giovane del clan/piccola tribù (in realtà: popoloso nucleo familiare) a uomo, ma un sistema ben congeniato dal capo clan – il padre – che vede tutti gli elementi della famiglia coinvolti in un certo numero di attività giornaliere che vanno dal continuo allenamento nel “cavarsela” appunto (in quella sconfinata palestra che è la Natura intorno a loro) al farsi una cultura, rigorosamente da autodidatta. E questo è invece il secondo – e forse alla fine più importante – punto critico del film: alla base della fuga qui c’è il rifiuto della società occidentale (americana) e delle sue regole così per com’è strutturata (consumista), compresi gli aspetti culturali: il giovane che nella scena iniziale diventa uomo uccidendo l’animale è lo stesso giovane che, tentate le prove di accesso alle migliori università statunitensi, le passa in diverse di queste e non avrebbe che l’imbarazzo della scelta (e, in un sistema come quello statunitense, il quasi garantito accesso all’establishment che governa il paese) ma rinuncerà a tutto questo, in favore della libertà. Pensieri che, almeno personalmente, non mi sono estranei, avendo avuto almeno un professore alle scuole superiori che aveva un suo personale concetto del superuomo a cui l’allenamento (e l’isolamento) di questa famiglia nel film sembra tendere.

Tornando alla linea generale del film, la dinamica è dunque in realtà opposta: non la fuga dalla civiltà, ma un forzato ritorno ad essa a causa di un lutto: la morte della madre, suicida forse per l’eccesso che questa vita “senza compromessi” richiedeva. Il nodo non viene mai sciolto nel film: il padre/capo clan viene ovviamente accusato di essere l’artefice della morte della donna, da lui trascinata in questa “vita da buon selvaggio”; questi si difende dicendo che l’ha fatto in buona fede, sperando e pensando che questo “ritorno alla natura” giovasse in realtà alla sua fragile psiche. Sono quindi costretti a tornare dai parenti e il nodo focale del film è centrato su questo “scontro di civiltà”: i ragazzi sono di fatto dei disadattati se visti con gli occhi della società con cui entrano in contatto; sono invece dei piccoli übermenschen se visti con gli occhi dello spettatore: capaci di cavarsela “senza società” (quindi senza supermercati) e con una cultura di gran lunga superiore ai loro coetanei.

Dopo il trauma la via sarà “nel mezzo”. Il film si chiude con la soluzione di compromesso: l’abbandono della foresta per tornare a una vita rurale, ma integrata in un consesso civile, magari al margine, ma come passaggio obbligato a evitare le recriminazioni tipiche degli adolescenti che non vogliono essere dei disadattati ma, ambiscono a essere “come gli altri” e solo quando forse sarà tardi si accorgeranno che sarebbe stato meglio essere diversi dagli altri.

Insomma: film che tocca i temi propri – mi permetto un siparietto pubblicitario – della collana editoriale che stiamo inaugurando: Apocalottimismo.

Trailer ufficiale, Copyrighted, fonte Wikipedia

In vespa (elettrica). Da Pisa a Trento*

Ho immaginato di guidare una vespa elettrica, per colpa di questo articolo. Di salire a bordo di un futuro fatto di silenzio, fatto di oggetti che non vanno “accesi”.

Accendere.

Un termine che ha una contiguità di significato con bruciare. La legna, quando ancora eravamo uomini delle caverne e il fuoco era una specie di divinità; combustibili fossili oggi, per tenebre ormai ben più metafisiche che reali.

Quanto Freud c’è in questa storia! Quanta metafora sessuale, spesso anche oscena e pornografica come lo è lo zeitgeist nel quale viviamo: drill baby drill!, per usare terminologia da esperti d’oltreoceano. Perforare, trapanare la terra per i combustibili, per tunnel TAV dai quali far entrare e uscire, entrare e uscire… treni ad alta velocità senza nessun godimento. Falloforia, fallocrazia.

Se non vogliamo morire tutti soffocati dobbiamo smetterla di bruciare – o bruciare il meno possibile – combustibili fossili e smetterla di fare buchi per sbancare rocce amiantifere o contenenti uranio. I treni possono passare altrove, dove e come già fanno, senza la fretta imposta dal TAV, senza la fretta imposta dal mondo, un mondo che abbiamo costruito sulla potenza, sulla prestazione, sul “delta t”, l’intervallo di tempo. Se non serve sollevare un ponte da un sacco di tonnellate in un tempo rapido, ma ci si può mettere 10 minuti, si possono usare motori dalla potenza ridicola. La scienza – che è semplice fisica del primo anno di liceo – applicata ci suggerisce che sarebbe meglio rallentassimo. Per goderci il paesaggio dell’Appennino, magari valicando il Passo dell’Abetone su quel miracolo dimenticato di viabilità che sono le strade statali, come la numero 12 “del Brennero” che da casa mia, a Pisa, arriva a Trento (e al Brennero) appunto, passando per boschi meravigliosi. Magari su una vespa. Elettrica stavolta.

* Titolo la cui assonanza – ai più attenti non sarà sfuggito – richiama il celebre racconto di viaggio di Giorgio Bettinelli: In vespa. Da Roma a Saigon, Feltrinelli, (ultima edizione) 2014, Milano.

Cinema e cambiamento climatico

Uno degli aspetti di cui si tiene (ancora) poco conto in questa storia del cambiamento climatico che ci riguarda tutti, sono i soldi spesi per le produzioni cinematografiche.

Qualche giorno fa ho visto il film-documentario di Leonardo Di Caprio Before the flood (a questo link la versione originale su YouTube, a questo quella in italiano e a quest’altro il sito internet) sul cambiamento climatico. La regia si intreccia come tempi alla realizzazione del suo ultimo film Revenant di cui le scene finali – e quindi tutta la produzione – sono state girate dal lato opposto del continente americano proprio perché non si riusciva a trovare un posto dove nevicasse. Ora: rispetto ad altre spese sicuramente stiamo parlando di spiccioli, ma proviamo a immaginare quanto possa costare “traslocare” una intera produzione hollywoodiana da un capo all’altro di un continente per fare delle riprese. Per quanto con i computer ormai si faccia (quasi) tutto, probabilmente di certe cose ancora non si può proprio fare a meno.

Ieri sera ho poi finito una (breve) serie su Netflix, con la scusa di tenere viva almeno la parte “passiva” (ascolto) della lingua inglese (in realtà statunitense). Ho visto Stranger Things che, devo dire, mi ha catturato molto per le atmosfere – ma evidentemente non lo ha fatto solo con me. Leggendo quindi le recensioni ex post e com’è nata la storia, anche qui scopro che per le scene finali della prima stagione è stato necessario importare 20 tonnellate di ghiaccio dalla Florida (che per altro, se non ricordo troppo male la geografia, non è esattamente vicino all’Alaska), come dice alla fine questo articolo. Per il cinema e l’intrattenimento – che sono macchine da soldi – questo e altro, ma se si pensano costi analoghi per altre produzioni (e quante nel mondo?), i soldi che si spendono per questo “dettaglio” cominciano a essere molti…

Pensieri sulla fine del tempo

Per tempo intendo quello individuale. Insomma: la morte. Quasi sempre un tabù di cui non parlare. Ricordo il funerale di un conoscente (il fratello di un mio carissimo amico) qualche anno fa, morto suicida. Tra l’incrudilità, il dolore, la costernazione generale lo accompagnammo in una funzione scarna, e se non ricordo troppo male, laica, a una sorta di luogo di raccoglimento – mi verrebbe da dire “cappella”, ma il rimando a una funzione religiosa che mi pare non ci fu – in cui stemmo, in silenzio, a fronteggiare la bara che da lì sarebbe partita direttamente verso il forno crematorio.

C’era della musica di sottofondo. Forse un po’ insulsa, di sicuro non scelta da nessuno. Di circostanza.

Colui che scandiva i tempi di questo saluto (chi era? Quello delle pompe funebri? Non ricordo…), interrompendo musica e silenzio degli astanti, chiese se qualcuno volesse dire qualcosa, un’ultima cosa per il defunto. Un ultimo messaggio.

Ma forse alla musica – a una musica scelta – dovrebbe essere affidato un ultimo messaggio, pensavo stasera mentre ascoltavo un vecchio lavoro (2000, 16 anni fa) di un gruppo sconosciuto ai più, statunitense, che fa rock misto a quel curioso genere definito “indie”, che nella mia personale – e forse un po’ grezza, credo – tassonomia non ho mai capito bene cosa volesse dire.

Me li fece scoprire un amico (eccola lì la potenza della musica!) che andai a trovare nell’agosto del 2007 a Berlino. Una pazza corsa agostana, dalla Toscana del nord fino a lì, con le soste minime per cercare di non essere raggiunto da quel me stesso da cui volevo fuggire, gli ultimi 400 km a oltre 200 all’ora di media, in scia a un’indigeno che guidava benissimo su autobahn a 4, a tratti a 5 corsie. Sogno di libertà solipsistica, individuale e fuga, appunto. Frutto di ingannevole pubblicità a cui si viene sottoposti fin dalle più tenere età, per intere generazioni, le nostre, quelle che mi hanno preceduto e quelle che mi stanno seguendo.

Atti finali di una prima vita che da lì a poco si sarebbe conclusa. E riascoltando in un attimo di pausa, sdraiato al buio sul letto, ripensavo a quel frangente così strano della mia vita, in cui sono stato così in balìa di altri, dei miei sentimenti, del mondo, di avversità che non ho saputo fronteggiare e che portarono a una catastrofe. Eppure loro sono ancora lì, rivitalizzati grazie a Spotify (quando si dice la tecnologia!), che suonano per me ogni volta che voglio, in cambio di qualche bit di connessione ceduto alla compagnia telefonica – ma acquistato con largo anticipo e sempre abbondante – connessione permettendo.

Allora forse mi piacerebbe, in un testamento ideale mai stilato (chi lo ha fatto?), una cerimonia dello stesso tenore: scarna, laica, con gli astanti che ascoltino un paio di cose e pensino che quella è la musica che ho scelto per l’ultimo saluto:

- Protest, in Philip Glass “Songs from the trilogy”

- Evening Song, in Philip Glass “Songs from the trilogy” (queste due in questa sequenza e di seguito)

- This day next year, in Karate “Unsolved” (anche solo la lunga parte finale di chitarra e batteria).

Volevo metterci anche qualche pezzo dei brandeburghesi di Bach, ma viene una cosa troppo lunga. Alla fine si tratta di un saluto. Vorrei che ci lasciassimo così.

Così che i presenti, se lo vogliono, si possano portare a casa – e forse nel cuore – quei pezzi e che quelle note possano essere il messaggio da ascoltare, magari una sera che si è stanchi, che si ha bisogno di staccare una mezz’ora, al buio, sdraiati sul letto o su un divano, con le cuffie o anche senza. Sì, quando accadrà, lasciamoci così. Sarebbe un bel regalo.

Veloce come il vento

Parto da una confessione: ho (anche) passioni banali. Per quanti io speri che questo non faccia di me una persona banale, confesso che ho sempre avuto un debole per le auto e per la velocità (ma chi mi conosce lo sa). Mi si dirà: beh, sei in buona compagnia (anche di tanti coglioni, che si incontrano quotidianamente sulle strade, a dire il vero…). Da bambino disegnavo auto e passavo ore a svuotare un pesante fustino del “Dixan” pieno di modellini di auto – modellini che ai miei tempi erano di metallo – che disponevo diligentemente sul tavolino del soggiorno, sui cui, di volta in volta, immaginavo intere città fatte di auto: esattamente come lo sono le nostre adesso.

Ho regolarmente frequentato il salone dell’auto di Torino per anni come un appuntamento atteso. Conservo ancora da qualche parte i cataloghi pubblicitari dei modelli che mi piacevano. Arriva un momento in cui è necessario prendere atto di tutta questa sedimentazione poco importante per il resto del mondo, ma forse utile a capire, per me, come mai un film come Veloce come il vento mi abbia preso così tanto.

Già a suo tempo mi prese Rush, film poco distribuito e forse “di cassetta”, il cui protagonista è Niki Lauda, altro mito dei tempi in cui ero un ragazzino. Ma era una storia più “standard”, la vicenda umana di un campione che campione lo è stato davvero, in un tempo in cui la sicurezza sui circuiti era un optional e talvolta uscire di pista significava morire. Insomma, in quel film gli ingredienti del pilota che è un temerario che è anche un moderno gladiatore c’erano tutti e quindi il frame narrativo era dei più consolidati, con tutto il rispetto per la storia, pur interessante, che di Lauda – campione antipatico quasi come l’altro “crucco”, Schumacher – si racconta.

Qui invece è diverso. La storia è quella di persone di talento, ma comuni, impegnate, come direbbe Vasco Rossi con una felice espressione “a rincorrere i propri guai”. La sinossi della storia, pur semplice, rivela una famiglia disgregata e dai complessi rapporti umani, dove Loris De Martino (Stefano Accorsi) è un ex pilota di rally che ha dimostrato di sapere il fatto suo in passato, con un’auto che è entrata nel mito: la Peugeot 205 turbo 16 Evo. Auto costruita in un tempo in cui per sperimentare valeva tutto e non c’erano regole, così che da pilota ti trovavi a guidare (SENZA controlli elettronici) oggetti dal peso di 900-1000 kg e una potenza di 500-700 cavalli.

Loris però si è, nel frattempo, perso tra i fumi delle droghe e vive qua e là con una compagna tossica come lui, dentro una roulotte. E Accorsi – che purtroppo associo ai film tutto sommato piatti degli anni appena posteriori al 2000 (Le fate ignoranti, L’ultimo bacio, La stanza del figlio), e se non “piatti” comunque “ombelicali” – spicca in questo ruolo di Loris, dimostrando il talento che altrove aveva già mostrato, guarda caso, in un altro ruolo in cui la droga, ancora sconosciuta nella provincia italiana, avrà su di lui un esito fatale: Radiofreccia.

Incredibile invece la protagonista femminile, la sorella giovane di Loris, Giulia De Martino (Matilda De Angelis), una ventenne nella vita – e diciassettenne nel film – che mostra un carattere formidabile nel film e… fuori, quando candidamente in una intervista , dice di aver preso la patente da due mesi e quindi le “veniva difficile” anche entrare in un ruolo come quello: Giulia è una ragazzina che la guida ce l’ha da sempre nel sangue. Dico: ma se ti veniva facile vincevi l’Oscar direttamente!

Insomma è stata (secondo me) bravissima, perché credo non sia facile capire una passione come quella per i motori per chi quella passione non ce l’ha. E scopro che è anche la cantante di una delle canzoni che ha fatto da colonna sonora al film, questa. Quindi: brava due volte.

Last but not least, il regista, Matteo Rovere, un altro giovanissimo, praticamente all’esordio, che ha saputo creare, come dice Accorsi in una intervista, quell’alchimia necessaria al “buon funzionamento” del film, senza tralasciare camei di “correttezza filologica”, come quando Tonino, il fedele meccanico che, pur nell’ombra, fa un po’ da padre a questi ragazzi, dice a Loris che la Turbo 16 “tira” un po’ a destra (e lo fa per un motivo ben preciso, spiegato nel terzo paragrafo qui).

Insomma: bravi tutti, per un film che mi ha emozionato, come da tempo non accadeva.

Perché voterò sì al referendum del 17 aprile (17 motivi, ma ce ne sarebbero altri…)

- Perché andare a votare è un diritto/dovere sacrosanto, necessario a esercitare una sovranità che nei fatti ci è stata tolta (e questo, come il punto successivo, prescinde dal sì e dal no);

- perché è necessario tornare a impossessarsi di questo prezioso strumento di decisione che è stato delegittimato nel corso del tempo (ricordate il referendum sull’acqua pubblica?);

- perché queste cose le sto studiando per il mio dottorato e la voce è concorde e unanime: così non si va da nessuna parte;

- perché l’impianto che vogliono mettere in piedi sfrutta un giacimento che copre una fetta minima del fabbisogno energetico nazionale (stimata intorno all’1-2% su un arco di una decina d’anni, ne ho scritto qui);

- perché siamo sul lato discendente del picco del petrolio e quello che ci rimane sarebbe bene che lo usassimo per creare le infrastrutture che muoveranno il mondo domani – qualunque esse siano e, per quel che ho capito fino ad ora, la soluzione sarà “ibrida” e sarà la somma di tutte quelle ad oggi disponibili (solare, eolico, geotermico e l’idroelettrico già esistente). Un mondo che, ci piaccia o meno, sarà abbastanza diverso da quello attuale;

- perché siamo sempre di più e per questo dovremmo consumare sempre meno (e rinunciare a quell’1-2% offerto dai nuovi impianti sarebbe una bella “prova generale” di questa inversione di tendenza);

- perché il vero petrolio dell’Italia è il turismo. E di Ombrina mare, dove non sono mai stato, ho visto foto bellissime e magari un giorno ci vorrò andare in vacanza (e forse potrebbe essere una meta di vacanza per molti di noi);

- perché comincio ad avere una discreta esperienza e conoscenza dei “no” italiani (a partire dallo storico movimento No Tav valsusino), costituiti pressoché invariabilmente da persone per bene, che conoscono e amano il proprio territorio;

- perché il bene comune è ora che cominci davvero a essere il bene di tutti e non solo di qualcuno che ha intenzione di specularci sopra;

- perché è ora di finirla con la sindome Nimby non solo per ciò che riguarda lo spazio (“my backyard”, appunto), ma anche per quel che riguarda il tempo. Un tempo in cui ci si limita al presente a partire dagli investimenti, e dove “progettare il futuro” è diventato poco più di uno slogan legato o alla propaganda o alla tecnologia (spesso a entrambe). Ciò che riguarda i beni comuni riguarda tutti noi, in un modo o nell’altro, e tutti dovremmo avere interesse a difenderli, ovunque essi siano. E’ uno mondo tutto attaccato e tutto si ripercuote su tutto;

- perché nelle mie peregrinazioni di ricerca mi è capitato sottomano un articolo – che io non conoscevo perché sono un ignorante, ma tra gli ecologi è molto famoso – di Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, pubblicato sulla rivista “Science”, liberamente scaricabile a questo link, con un inquadramento sommario in italiano a questo link. Leggetelo e pensate che è stato scritto nel 1968;

- perché l’altra sera a Trento ho assistito a una conferenza a due voci in Comune su questo tema: da un lato Claudio Della Volpe (mio tutor di dottorato) e dall’altro Roberta Radich, membro del coordinamento a favore del referendum (e del sì). Da un lato i motivi ambientali spiegati molto chiaramente da Claudio e dall’altro l’aspetto più politico-istituzionale, mi sono sembrati inoppugnabili;

- perché quand’ero ragazzo facevo pensieri strani e immaginavo che se avessi avuto il potere di comandare il mondo, in certe giornate, magari un po’ rare (e ahimè sempre più rare…) quando il cielo è così blu che ti viene voglia di piangere dalla gioia, avrei imposto che tutti i motori del mondo tacessero, in ossequio al blu del cielo (nella mia testa si chiamava “legge del blu” che istituiva “la giornata del blu”…);

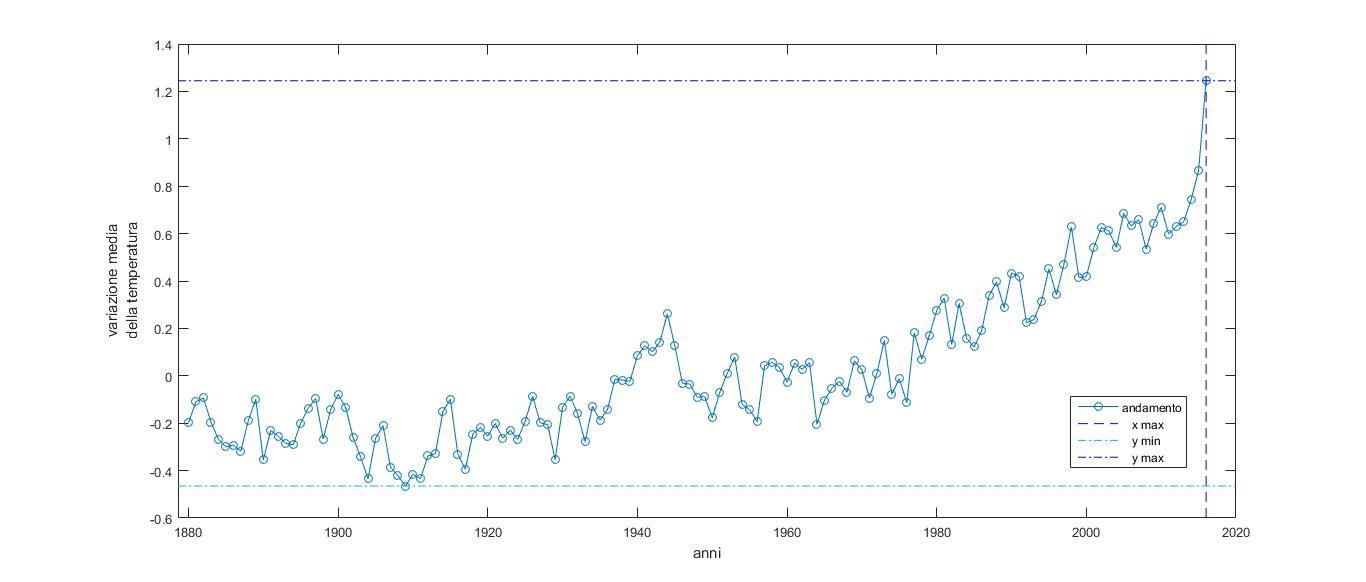

- perché ho letto quest’ultimo post sul blog di Ugo Bardi, sono andato a pescare i dati della Nasa lì (e qui) indicati e mi sono “divertito” a farne un grafico in mathlab, questo (che mi pare “parli” da solo, senza bisogno di commentare):

- perché non è vero che si perdono posti di lavoro: tra i promotori del referendum c’è la Fiom che, data l’aria che tira nel mondo delle politiche del lavoro, personalmente la considero una specie di garanzia;

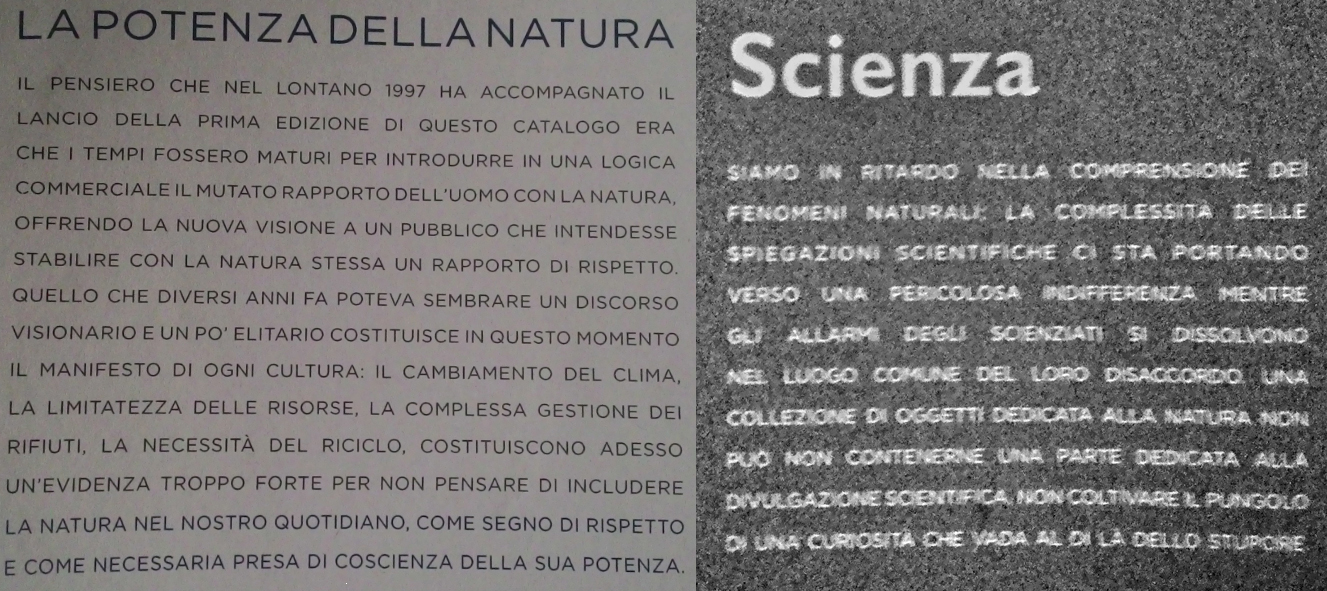

- perché ieri sono entrato in negozio che vende giocattoli per bambini e ho sfogliando il catalogo di una marca lì esposta ci ho trovato scritte queste cose:

- perché dopo il davvero un po’ triviale “trivella tua sorella”, lo slogan giusto è finalmente arrivato: