Ieri sera, stanco della proposta dei “soliti canali” – tra i quali comincio purtroppo ad annoverare anche Netflix – ho tirato fuori dalla cineteca, ormai tutta virtuale, un vecchio film: Bianco, rosso e verdone.

Confesso di non amare particolarmente la comicità di Carlo Verdone, né quella della “prima ora” (come in questo film) né quella successiva, ma debbo riconoscergli delle grandi qualità di attore e soprattutto, in questo film, la capacità di aver colto nel segno alcuni degli stereotipi nostrani.

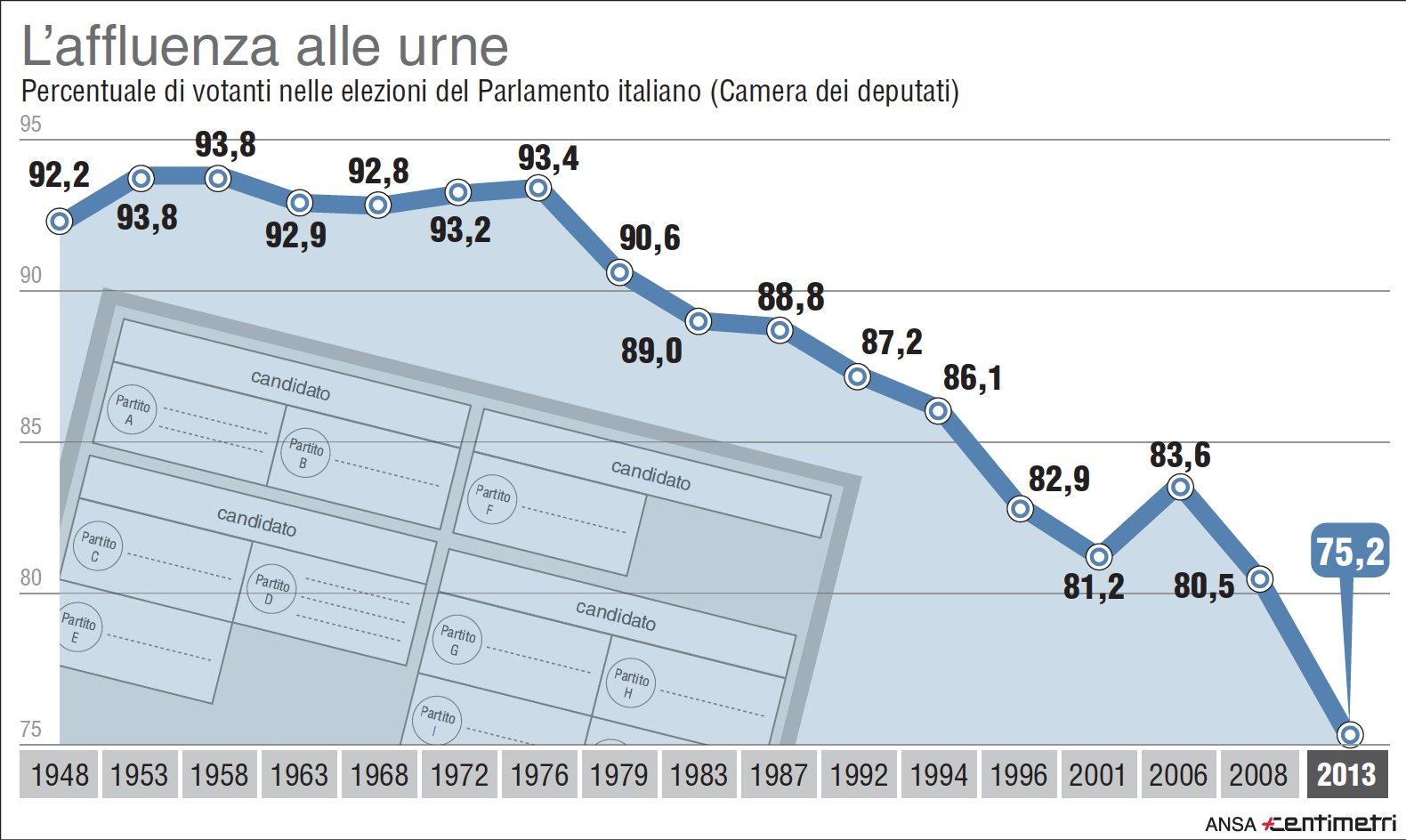

La storia – anzi: le storie, visto che sono tre – le sappiamo e sono tutte accomunate dalla questione di esercitare quel diritto-dovere che è il voto elettorale. Una cosa che, almeno una volta, non moltissimi anni fa per altro, era presa con grande serietà dalla grande maggioranza delle persone, come dimostra l’infografica qui di seguito (che si ferma al 2013).

Questo film mi è particolarmente caro perché, mutatis mutandis, mi sono trovato, in momenti diversi della vita, in alcune delle situazioni descritte. Questa dell’importanza del voto, per esempio – con l’epico viaggio dell’emigrato Pasquale Amitrano che da Monaco di Baviera arriva a Matera con la sua Alfasud per andare a votare – mi ricorda l’occasione di molti anni fa (facevo ancora l’università ed era una di quelle domeniche dedicate allo studio…) in cui, assente un anziano amico, feci da “cavaliere”, andandola ad accompagnare al seggio, alla ancor più anziana madre che davvero sarebbe potuta essere, sicuramente per lo spirito anche se non per il fisico, la Nonna Teresa (Elena Fabrizi, una delle sorelle del mitico Aldo) del giovane Mimmo. Ebbene, trovai ad aspettarmi sulla porta questa novantenne minuta e coriacea vestita di tutto punto, come se dovesse recarsi a una cerimonia, a un evento importante. E aveva ragione, perché quello del voto, pur così bistrattato nella nostra modernità e nelle nostre “democrazie mature”, “democrature”, “democrazie-dittature”, sembra aver davvero perso ogni forza, dovuta alla delusione che spesso c’è tra la promessa di cambiamenti e i cambiamenti che non arrivano. Ma non voglio prendere questa china…

Il povero Amitrano poi – l’emigrante “express” che scende in Italia in un climax poco gradevole, al punto di vedersi sottrarre letteralmente sotto il naso, pezzo dopo pezzo, la preziosa Alfa Romeo (status symbol tutto italico e sinonimo “dell’avercela fatta” all’estero, magari male, ma di avercela fatta…) – mi ricorda da vicino uno zio ormai non più tra noi, il marito della sorella più anziana di mia madre. Pure loro costretti dalle vicende della vita ad emigrare dalla Sicilia a Mons, in Belgio, lui era solito “spararsi” senza soste Mons-Messina con un’auto “da pazzi” (almeno pari a quanto lo era lui…): una Renault 5 turbo, un oggetto sì “di serie”, ma che aveva le caratteristiche di una specie di proiettile su quattro ruote, di cui, io ragazzino, ero ovviamente ammaliato sebbene i ricordi siano piuttosto vaghi. Un altro dettaglio che avevo dimenticato vedendo il film è proprio la “doppia colazione” che Amitrano fa: la prima a casa con la moglie mangiando quei wurstel pallidi che ci fanno ancora oggi un po’ inorridire. La seconda al bar (con un caffè), dove, per un attimo sembra di essere in Italia (ma siamo sempre a Monaco) perché le scritte sono in italiano e si parla italiano – e se possibile dialettale. Ecco: questa ricostruzione non è frutto di fantasia. Accompagnai in più di un’occasione lo zio trasferito in Belgio, quando fummo suoi ospiti e mia zia si stava aggravando per una malattia che poi la portò alla morte: passare la porta del bar era come varcare una soglia spazio-temporale, dove le persone parla(va)no un dialetto che, nel caso specifico, riconoscevo come un generico siciliano (ma nella stessa Sicilia ci sono molte, moltissime inflessioni) per altro “cristallizzato” e stratificato secondo le regole di una lingua che lì non è più viva, se non “in serra”, in quell’ambiente artificiale e un po’ strano che era l’interno di quella piccola enclave di pochi metri quadri; gli arredi e le scritte italiane erano quelle di anni prima, ma tutto si era un po’ fermato e rallentato (parlo degli anni ’80, dove le comunicazioni erano più difficili, l’Europa aveva da venire così come la globalizzazione e internet non esisteva se non come “settore di ricerca”).

Infine c’è Furio. Beh, potete pure non crederci, ma pure io ho avuto, a mio modo, il “mio” Furio. Nella mia rocambolesca vita lavorativa, sono stato manager, responsabile macroregionale per l’ufficio stampa della più grande azienda farmaceutica del mondo. La macroregione comprende Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna. Avevo casa a Torino e non lontano da me stava il manager che coordinava il nostro gruppo sul territorio. Un “bravo ragazzo” torinese, ma con accenni alle caratteristiche esasperate che caratterizzano il personaggio del film – ed esasperanti al punto che, sempre nel film, si esplicitano con la necessaria “fuga per la sopravvivenza” della povera Magda. Ebbene, un giorno – per citare l’episodio più innocuo (ma posso assicurare che ce ne furono di non innocui e anche piuttosto antipatici) – in una delle pause durante le “riunioni strategiche” che tenevamo, il buon Francesco (nome di fantasia) aprì un foglio excel del suo portatile per mostrarci (con orgoglio ovviamente) dove avrebbe portato in vacanza la sua famiglia (composta da moglie e due figli, esattamente come quella di Furio) per i prossimi 10 anni. Ricordo che sorridemmo… preoccupati.

Perché alla fine Verdone, descrivendo e volutamente esagerando i tre archetipi delle sue storie, ci ha visto giusto: esistono i Mimmo, esistono i poveri Pasquale Amitrano che non dicono una parola in tutto il film (arrivando da un luogo in cui non parlano la lingua) e sproloquiano solo alla fine in un grammelot degno di Dario Fo, ma soprattutto esistono i Furio Zoccano da cui è necessario, come ci insegna l’attore-regista, diffidare e stare alla larga.