Ho deciso di prendermi un po’ più di spazio per raccontare questo primo viaggio con l’Honda Forza 750 che ho acquistato a inizio anno. Un viaggio che è stata anche l’occasione per fare test del mezzo, di me stesso sul mezzo e della soddisfazione di “essere in giro” e di andare a trovare degli amici dopo quasi un anno e mezzo di segregazione pandemica. In un post su Facebook avevo descritto sommariamente le tappe del giro, ma qui approfitto per darne più diffusamente notizia.

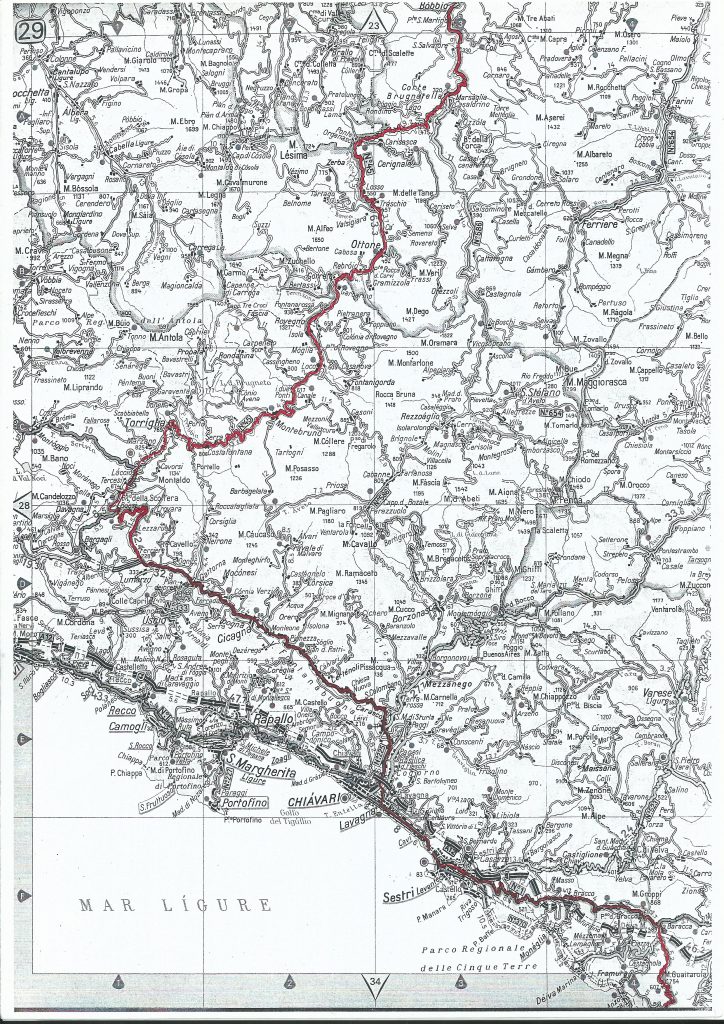

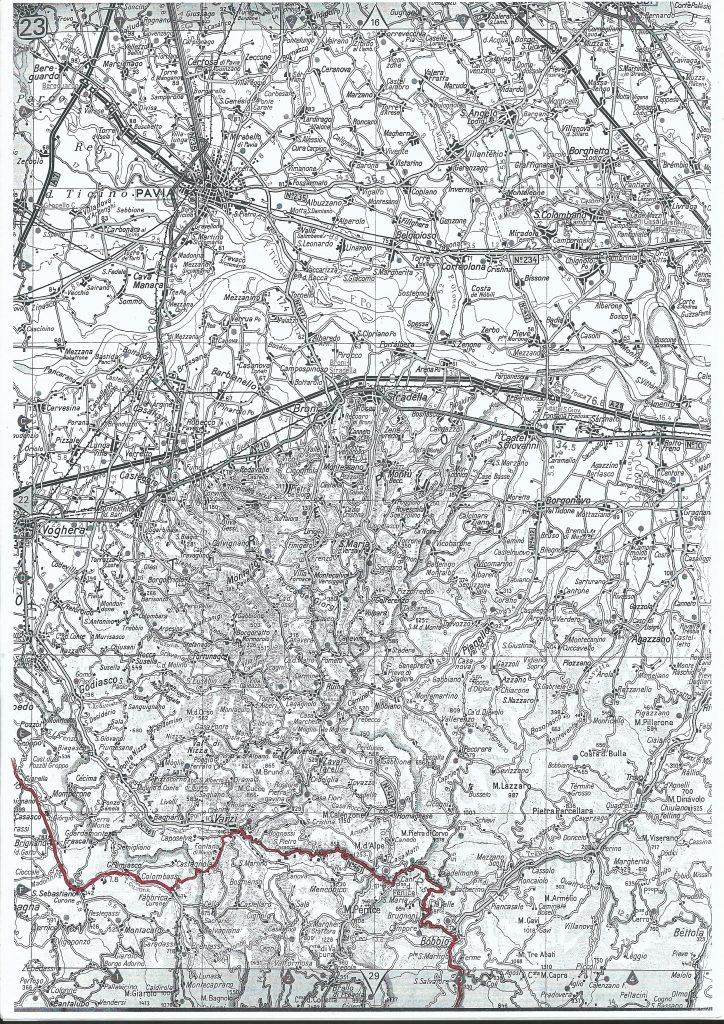

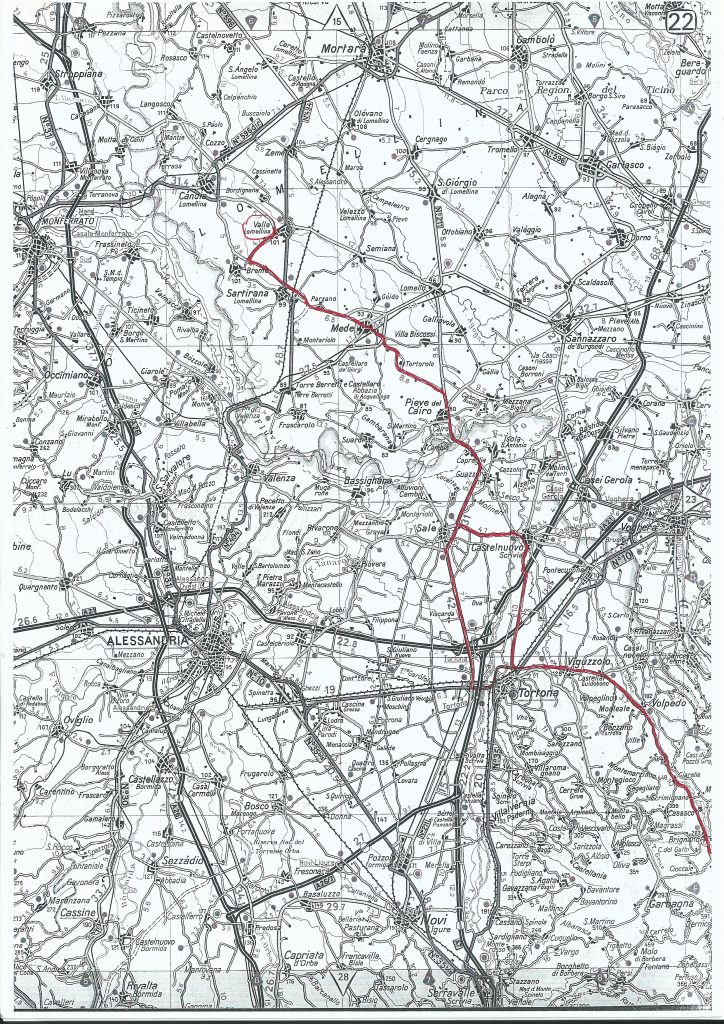

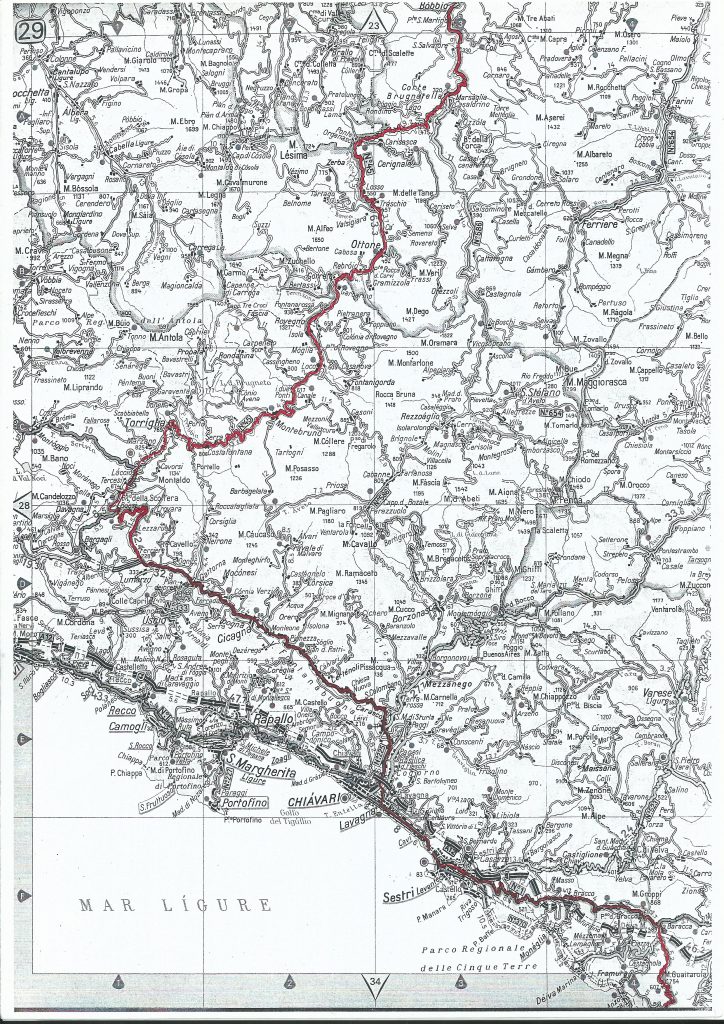

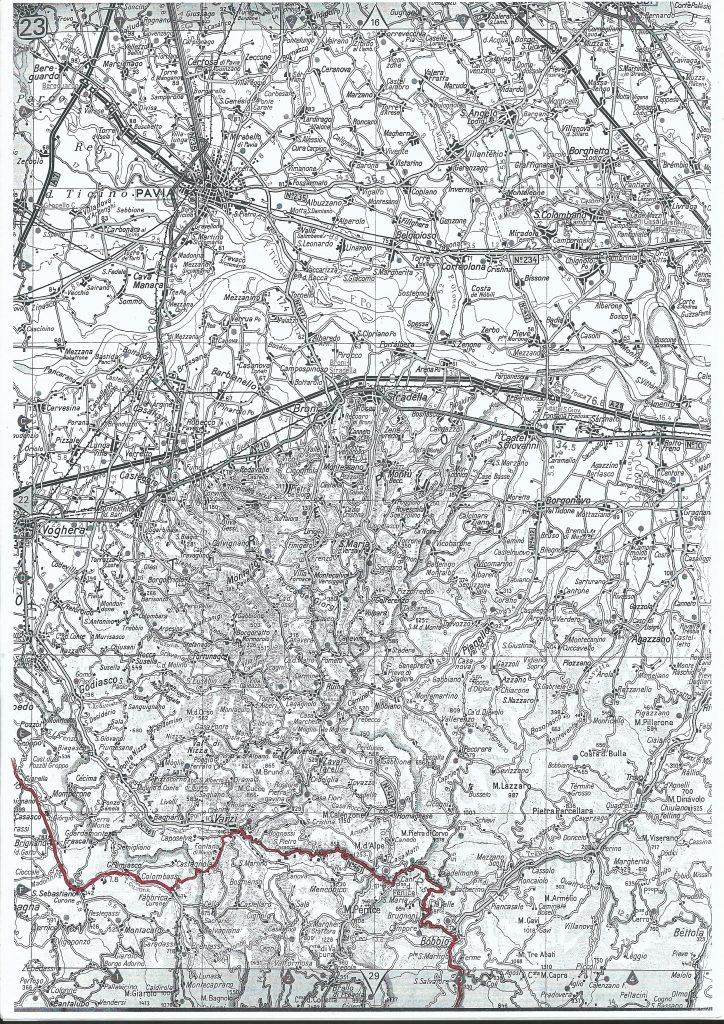

16.06 – 1a tappa: Pisa-Valle Lomellina. Sono state tutte giornate connotate da grande calore, nonostante non si sia ancora entrati nella piena estate. Dopo aver montato le borse laterali (e NON aver preso le misure degli ingombri complessivi: le persone del gruppo Facebook mi scuseranno per questo…) mi sono messo sull’Aurelia. Proprio per prendere dimestichezza con gli ingombri posteriori ho deciso di “fare il bravo” e risalire le code solo in condizione di sicurezza, sorpassando “quasi” come se fossi un’automobile. Dopo aver fatto il primo pieno a Carrara mi sono messo sull’autostrada per evitare La Spezia e sono uscito di nuovo a Borghetto Brugnato, uno dei punti in cui più facilmente si può riprendere l’Aurelia che da lì, verso Genova, porta al Passo del Bracco. Notoriamente sovraffollato di motociclisti, passandoci in una giornata infrasettimanale di mattina, non ho trovato nessuno. Come si è comportato il Forza in questa prima parte? Benissimo, come sempre (ce l’ho da inizio anno e qualche km l’avevo già fatto in extraurbano) e, ovviamente, il test “vero” sono state le curve, bellissime, che conducono al passo: per me (ma è una preferenza personale – preferenza legata anche al fatto, che molti riterranno blasfemo, di NON aver ancora deciso come settare la modalità user…) in standard, con l’accortezza di scalare manualmente le marce prima delle curve (solitamente ne basta una) per non entrare (in curva, appunto) troppo giù di giri, è perfetto. Ho provato per brevi tratti anche la modalità sport, ma mi pare che il motore giri inutilmente alto e “imballato”, con la conseguenza di dargli spesso una marcia in più anziché scalarla. Insomma, se mai mi deciderò a fare il setting della modalità user sarà senz’altro una via intermedia tra la standard e la sport.

La cosa che però più mi ha fatto impressione dell’arrivo al Bracco è l’aver grattato a terra abbastanza velocemente il cavalletto sia a destra che a sinistra e neppure di poco! Un amico motociclista dice che in sostanza è da regolare il precarico: forse con le borse, riempite anche solo con pochi kg, anche se ero solo, ho un settaggio troppo “morbido”: devo verificare (soprattutto devo trovare il tempo per farlo). A parte questo – che però suggerisce anche l’estrema “confidenza” che il mezzo offre fin da subito – mi sembra la prova sia andata egregiamente nonostante… il traffico. Sì perché a parte il primo pezzo che porta al Bracco, scendendo verso Sestri Levante e Chiavari ho sempre trovato traffico – e anche pesante quando ho deciso di lasciare l’Aurelia in favore della 225 verso Cicagna e il Passo della Scoffera (mi hanno poi spiegato che sull’autostrada stanno sistemando alcuni viadotti e quindi i camion li hanno deviati sulle statali). In queste situazioni, checché ne dicano i puristi, ho apprezzato infinitamente il DCT che fa tutto il lavoro per noi! Basta pensare a regolare il gas e godersi il mondo intorno (per quanto possibile)!

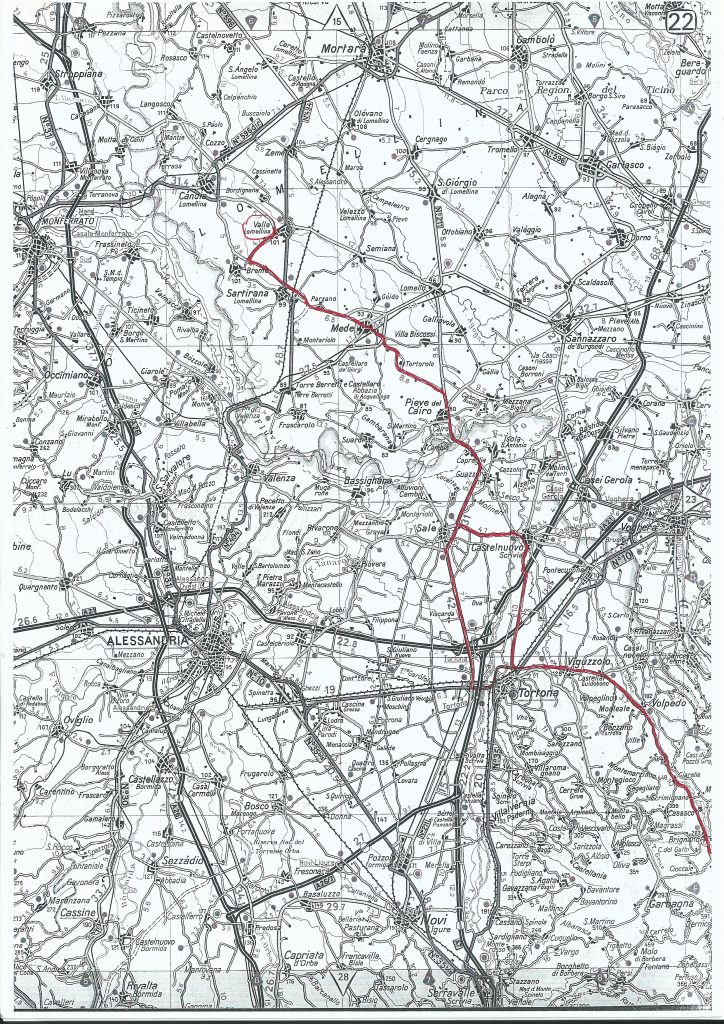

Arrivato a Bobbio volevo fare il passo del Penice ma ho trovato una deviazione che me lo ha impedito e mi ha… spedito sul Brallo: molto più da X-adv che da Forza: strada abbastanza strettina, ma soprattutto con un fondo sporco e irregolare il giusto per farti mollare il gas e farti godere molto meno l’escursione. Comunque: sono arrivato a Varzi e ho fatto pranzo. La prima giornata è di fatto finita così perché poi ho incontrato l’amico – che era andato al lavoro in moto, giust’appunto – e insieme siamo andati a cena ad Alessandria con i suoi figli. Al rientro, sul fare del tramonto, la magia delle sconfinate pianure della Lomellina e… la molto meno magica pioggia (ed era letteralmente come se piovesse…) di insetti (soprattutto zanzare) che si spiaccicano sul frontale…

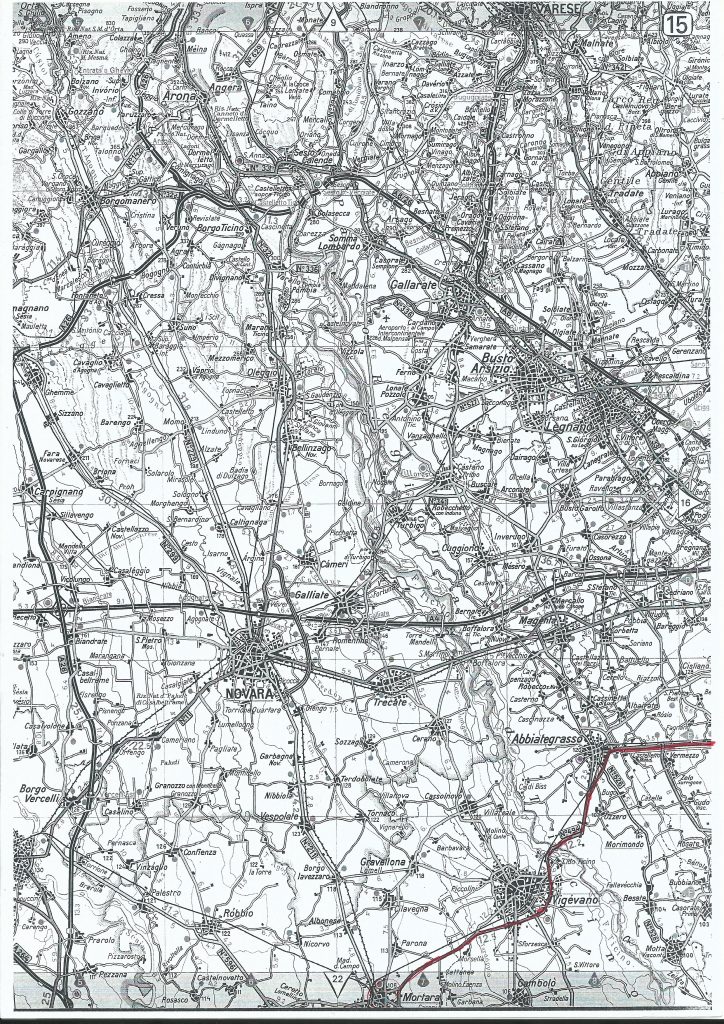

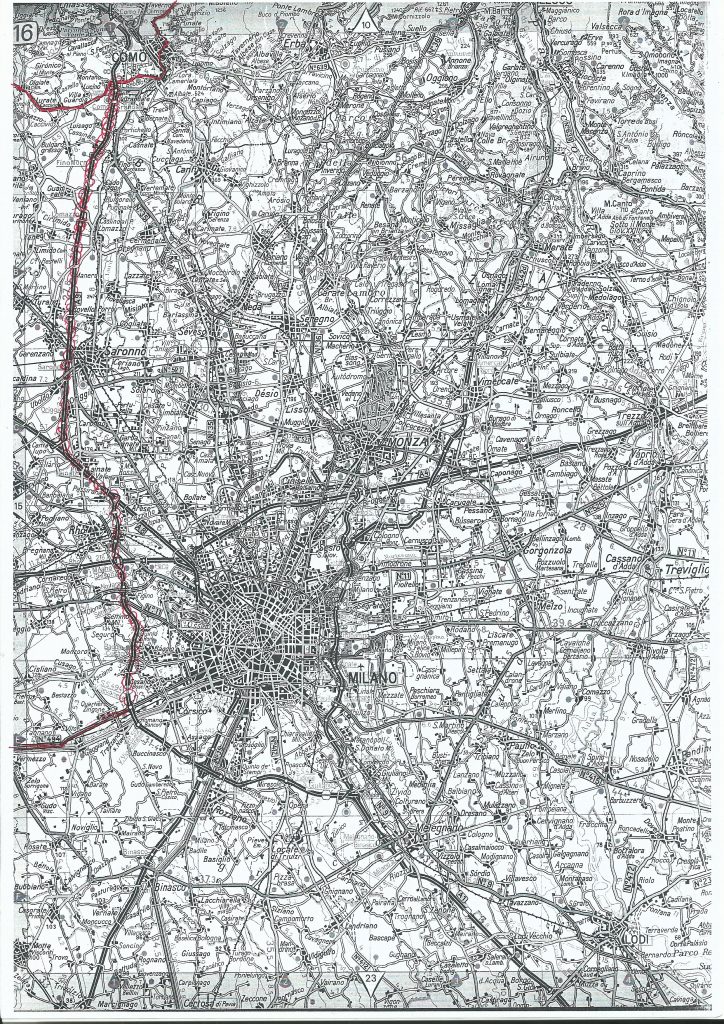

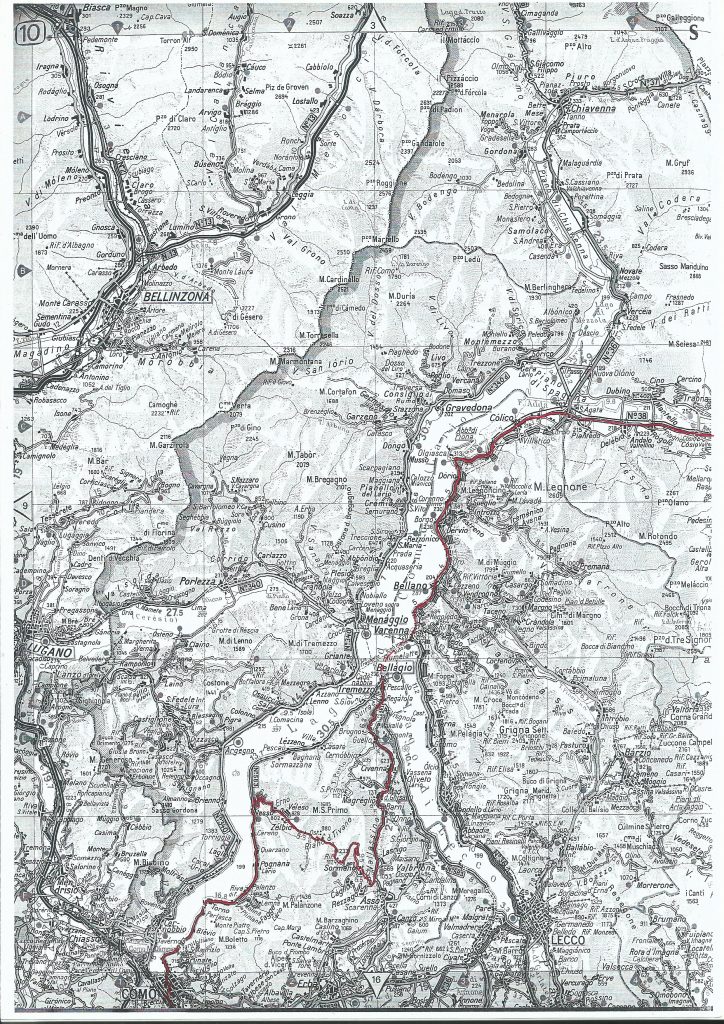

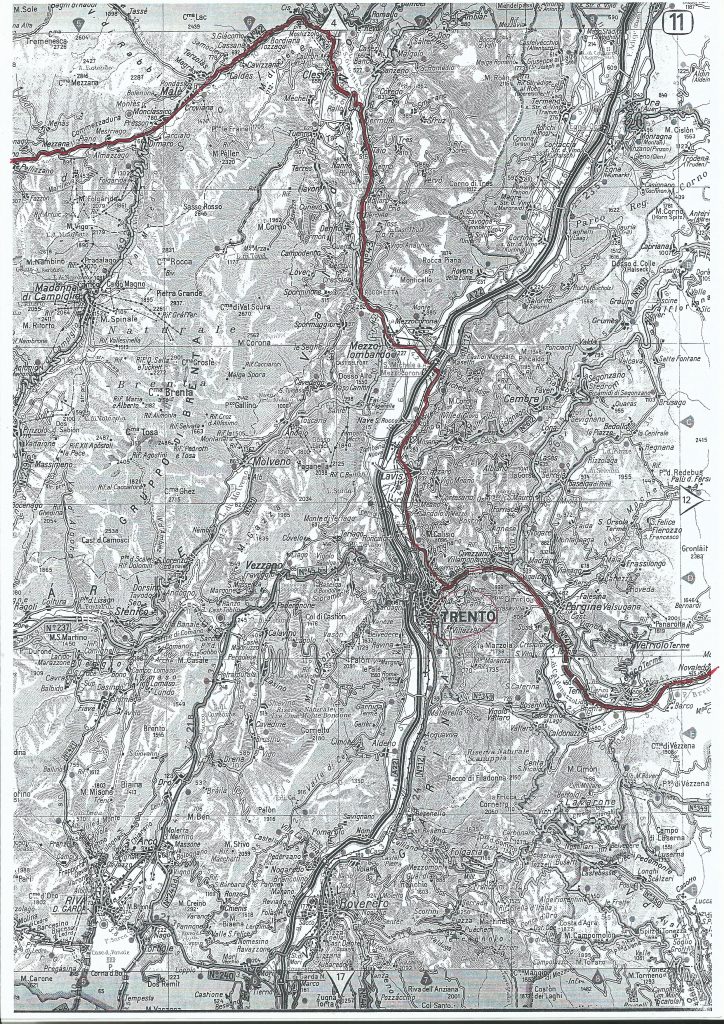

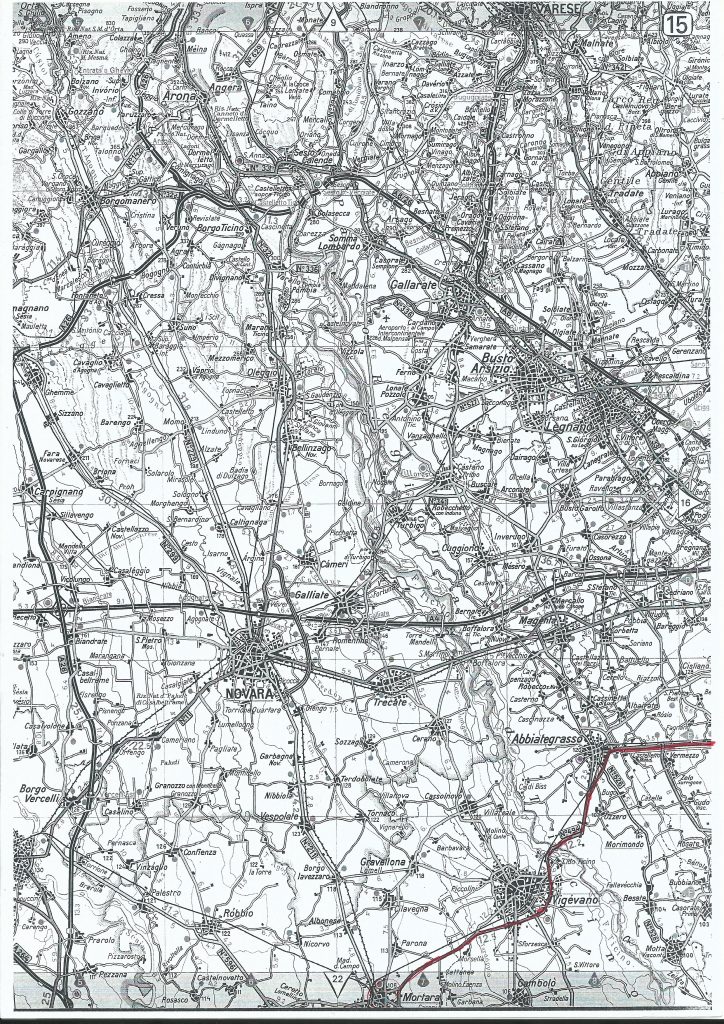

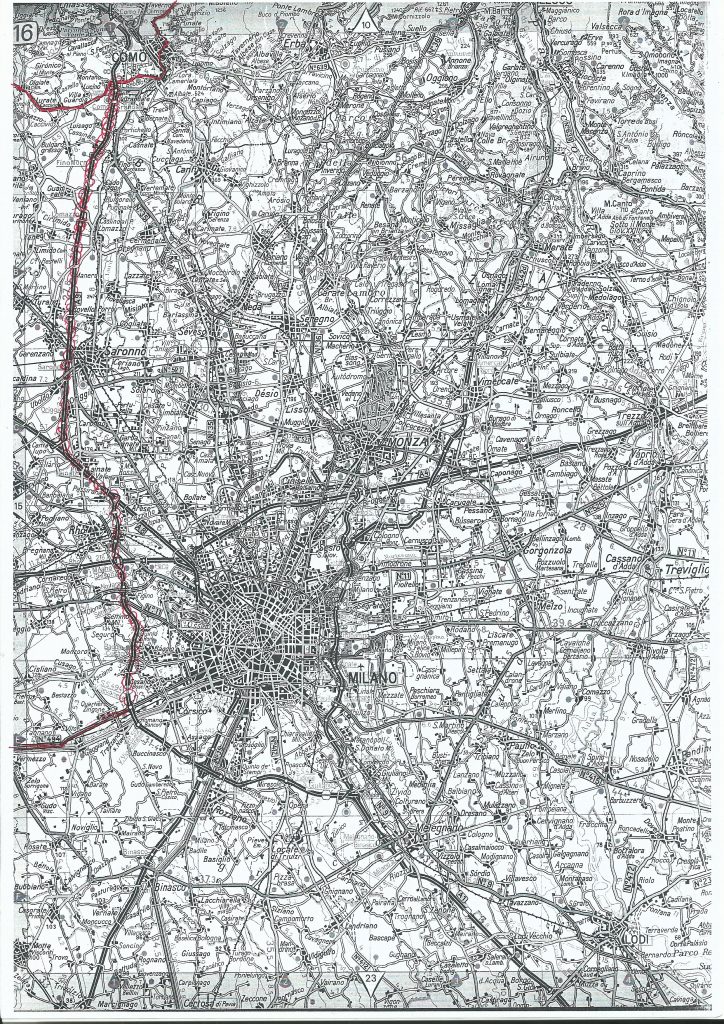

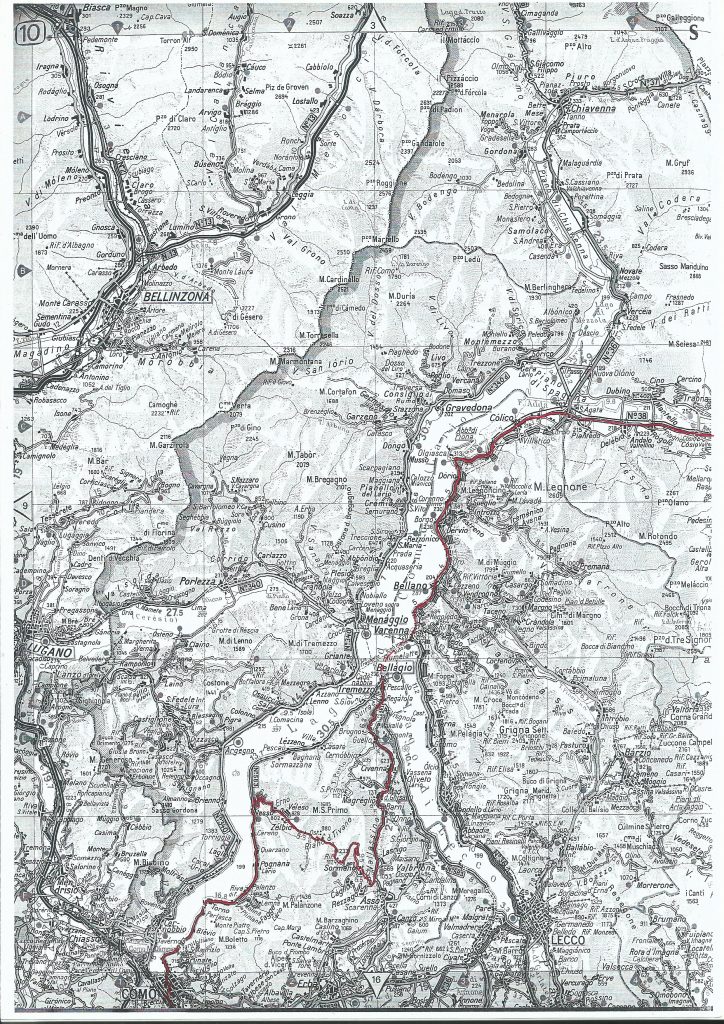

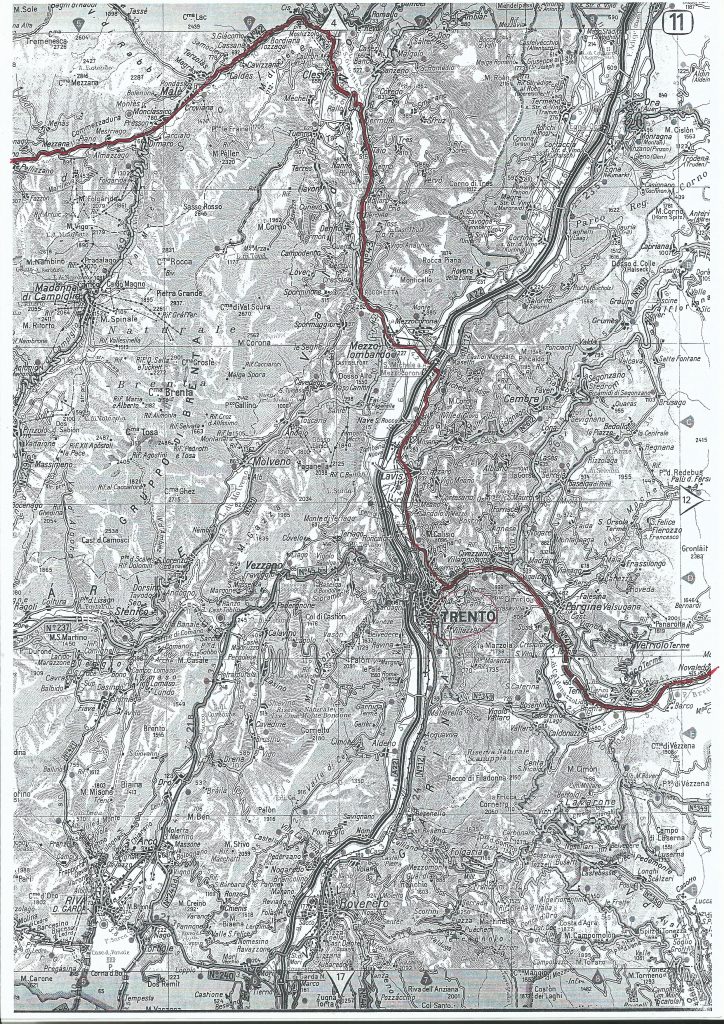

17.06 – 2a tappa: Valle Lomellina-Trento. Complici gli orari poco ortodossi con cui l’amico che mi ha ospitato va via di casa per lavorare, alle 7 ero in sella. Gli ho chiesto la strada migliore per evitare il traffico dell’hinterland milanese e quindi ho fatto, su statale, Valle-Mortara-Vigevano-Abbiate Grasso e da lì verso Milano fino a incrociare la tangenziale ovest e andare in direzione della Milano-Laghi verso Como. Non bellissimo ovviamente, ma era l’unico modo un po’ rapido per metter su un po’ di km e andare dove mi ero prefissato di passare: dal lago di Como. Anche qui – che lo dico a fare? – traffico pazzesco in certi punti e sostenuto in altri. Il lungolago inoltre, che non avevo mai percorso, è una strada di nuovo piuttosto strettina in cui non viene tanta voglia di “correre” (per altro si è in vacanza e non ce n’è bisogno…). Arrivato a Nesso ho tagliato su verso Sormano per poi ridiscendere su Bellagio: qui devo dire mi sono incartato un attimo perché mi ero un po’ imposto di andare a memoria e non usare il navigatore, ma… ho fatto due volte il giro nello stesso punto (per altro con la spia della riserva che cominciava a smettere di lampeggiare per cominciare a urlare “metti benzina!!”…). Arrivo dunque a Bellagio, faccio il pieno e vado agli imbarchi per traghettare me e la moto a Varenna. Tempo grigio e caldo, ma senza pioggia. Sceso a Varenna seguo per Bellano, verso nord, sempre sul lungo lago e mi metto su una “statalona” (la 38) a scorrimento veloce che mi fa imboccare la fornace della Valtellina. Qui traffico meno intenso e giù di gas, sul tapis roulant d’asfalto fino alla località di Tresenda, dove ho preso per il Passo Aprica e dove, finalmente al fresco, mi sono fermato per una pausa pranzo-panino. Il tempo è migliorato e le strade pure. I paesaggi montani rincuorano e rinfrancano lo spirito, mentre il bicilindrico sotto gira bene sempre. Arrivo al Tonale, mi fermo, nuvole in quota minacciano pioggia e non ho voglia di prenderne: il tempo di un paio di foto col cellulare e sono di nuovo in sella verso la Val di Sole, dove c’è… di nuovo il sole e di nuovo un caldo fuori misura che mi accompagnerà fino a Trento, per paesaggi e strade che conosco perché ci feci vacanza qualche anno fa.

Arrivo a Trento cotto soprattutto dal gran caldo. Prendo la stanza d’albergo che trovo piacevolmente raffrescata e, lo ammetto, faccio un pisolino. Il primo appuntamento è per la sera, in pizzeria, con l’amico Marco, davanti al lago di Caldonazzo, proprio all’inizio della Valsugana. Quando è vacanza è vacanza!

Alla sera finalmente davanti al lago di Caldonazzo, al fresco

Sul traghetto Bellagio-Varenna

19.06 – 3a tappa: Trento-Ciconicco (Udine). Ieri la giornata è stata di riposo e di “lavoro” per accordi che dovevo prendere col mio ex tutor di dottorato all’Università ma, fatta colazione e preparati i bagagli, eccomi di nuovo in sella alla volta della penultima tappa. Riprendo la strada della Valsugana in direzione Bassano del Grappa e, all’altezza di Primolano, devio per la statale 50 bis verso Feltre-Belluno: i posti sono molto belli (anche questi li vidi in occasione di un viaggio passato) e ben curati. La sosta per il pranzo è a San Daniele, luogo notissimo per il prosciutto – che infatti non mi faccio mancare (una delle valigie laterali ha esattamente la funzione di contenerne un po’ da portare a casa…) e del Forza mi sembra davvero di non dover dire nulla: regge i km, le temperature (non ha quasi scaldato neppure nei momenti di temperature sopra i 30), il traffico, le “sparate” in allungo (dove è stato possibile) e… tenendo fissa la media di 3,8 l/100 km! Solo a un certo punto proprio quella indicazione sembra impazzire, come potete vedere in questa foto:

L’indicatore “impazzito” del consumo medio

Ma, a parte questo, non ho davvero nulla da eccepire: il Forza è un mezzo pratico, “facile” (e non è un difetto il fatto che lo sia: a 30 anni si cercano i mezzi impegnativi – e li ho avuti; a 50 si cercano i mezzi facili ma non meno divertenti). Prima di arrivare “dall’alto” su San Daniele, faccio Longarone e il Vajont. Mi fermo sul luogo della tragedia. Ci trovo turisti, pellegrini, motociclisti come me. Sulla splendida strada (la statale 251) che passa da Cimolais, ne vedo a frotte in direzione contraria: talvolta mi salutano talaltra no. Anche nella mia direzione li vedo negli specchietti, e presto sento i loro motori dietro al mio. Facciamo qualche piega insieme (non lesino sulle pieghe e prima di sorpassarmi credo studino che andatura tengo non capendo bene che mezzo ho sotto il sedere), poi, al primo rettifilo, alcuni mi passano e salutano col piede, altri non ce la fanno e mi “staccano” accanto, buttandosi in piega e rischiando di finirmi addosso (e soprattutto: non calcolando che io ho due “carichi eccezionali” che sono le borse…). Con la coda dell’occhio ne vedo uno che per evitare l’impatto (deve aver fatto male i conti…) finisce quasi oltre la mezzeria della strada. Non voglio che si faccia male nessuno: abbiamo obiettivi diversi e mollo senza problemi il gas lasciandoli andare. Il resto della giornata fila via liscia sotto un caldo abominevole, mitigato solo da una doccia che faccio al pomeriggio quando arrivo al B&B a 300 m. dalla casa di Gianni, dove sono già precettato per cena. Mangiamo nel suo orto-giardino e arriva da Cervignano anche un altro amico, Francesco. In un attimo tra chiacchiere, risate, buoni vini (plurali…) e buon cibo, si fa mezzanotte.

20.06 – 4a e ultima tappa: Ciconicco-Pisa. Arriva il momento di apprezzare il Forza nei trasferimenti: ho appuntamento per pranzo sulle colline fuori Verona (zona di Fumane-Molina-Gorgusello-Breonio, dove saremo a pranzo, appunto). Contravvenendo alla mia idea di avere la “geografia in testa” metto il navigatore, che dimostra di funzionare egregiamente (qui l’anello debole in realtà è il telefono, che comincia a essere un po’ datato e con la batteria insufficiente per un uso del genere…): alle 12 sono da Roberto e la moglie Paola – siamo tutti in un bagno di sudore, ma felici di rivederci finalmente di persona. Lascio il Forza sulla strada principale: trovato uno spiazzo in pendenza non mi faccio problemi e scopro l’ulteriore comodità del freno a mano. Anche qui tutto passa troppo veloce e sono fuori rispetto alla mia tabella di marcia di almeno un’ora. L’unica cosa che mi consola sono le giornate lunghe (anche se ho già apprezzato qualche pezzo in notturna, di ritorno dalle cene in Valsugana, su Trento…).

Saluto, faticando ad andarmene, alle 16. Strada fantastica a scender da Breonio e giù verso la statale 12 che mi riporterà a casa. Qui lo dico: quando ho potuto ho “sparato” per macinare km (spero di non aver beccato dei velox nascosti…). Passo Modena e mi sento “a casa”; mi fermo a far benzina (non ho contato quante volte l’ho fatta ma posso assicurare che sono poche e l’indicazione – pur “impazzita” a un certo punto – sul consumo medio è abbastanza fedele alla realtà…): finalmente mi rimetto sull’Appennino in direzione Abetone e arrivò lì – da una “allungatoia” (devo aver sbagliato qualche bivio) – alle 19,30, al fresco dei 1.400 m. sul livello del mare (il termometro della strumentazione di bordo segna 18 gradi, un sogno – mi verrebbe da dire a mia moglie: vieni su tu anziché giù io…). Le ultime curve le faccio davvero da “assatanato” con pieghe e contropieghe “orecchie a terra”, ma il Forza non molla e anzi: più pieghi più sembra rispondere meglio. Soddisfazione. Scendo. Mia moglie che sento al telefono per dirle che farò un pochino più tardi, mi dice di non correre e così faccio, godendomi questo scampolo di gita, con un’ultima immagine che mi si stampa nella mente: alla luce del tramonto, ormai alle porte di Lucca, le acque del Serchio immobili, a far da specchio al “ponte del Diavolo” o della Maddalena (questo, per chi non lo conoscesse). Uno spettacolo assoluto per quella immagine speculare perfetta nelle acque ferme. Alle 21 sono a casa, stanco della galoppata, ma felice per quello che sempre più mi sembra un acquisto azzeccato.

Lo confesso: i suicidi mi hanno sempre fatto una certa impressione e devono fare molta paura anche alla cristianità, che lascia fuori dalla porta del proprio regno dei cieli queste persone.

Lo confesso: i suicidi mi hanno sempre fatto una certa impressione e devono fare molta paura anche alla cristianità, che lascia fuori dalla porta del proprio regno dei cieli queste persone.