Ieri mi è stato segnalato, in una chat su whatsapp, questo ebook: https://leggi.amazon.it/litb/B08JCMG8WL?f=1&l=it_IT&r=c744d6fb&ref_=look_inside

Le piccole-grandi contraddizioni sono sempre dietro l’angolo e, in primis, questa sta in coloro che hanno pubblicato l’instant e-book segnalato al link (Attenti ai dinosauri, curato da Luciana Castellina). Ho letto la premessa (della Castellina) al libriccino, in cui parla di “fede ambientalista” – e mi vien subito da pensare al fatto che tutto sia diventato “religioso”, nel senso deteriore del termine, se anche per l’ambientalismo si deve parlare di fede.

Ma, a parte questo, al solito ciò che mi sconcerta è il “mezzo”: la pubblicazione sembra essere su Amazon e DA NESSUNA ALTRA PARTE sul web (il link indicato infatti rimanda al sito Amazon). Quindi se si vuole acquistare e comprare questo e-book è necessario passare dall’azienda gestita da uno dei più grandi filibustieri e disintegratori del pianeta che troviamo nella modernità: Jeff Besoz.

A qualcuno di coloro che mi conoscono più da vicino credo di aver accennato il contenzioso avuto con Amazon per la mia piccola attività editoriale che avevo messo sul loro marketplace dopo regolare registrazione: dopo 3 mesi che mandavo libri, (1) con ordini di UNA COPIA alla volta (quindi corrieri che impazzano a destra e sinistra per 300 g. di libro); (2) con una specie di accordo capestro in cui si hanno 24 ore per mandare il libro stesso (o dire che non è disponibile) e (3) un pagamento “a babbo morto” del 49% sul prezzo di copertina (loro si tengono il 51%, non negoziabile! – così si fa presto a fare i soldi…), ebbene dopo 3 mesi così hanno sostenuto che non mi potevano pagare perché non emettevo fattura. Ma io non posso emettere fattura (nel form di iscrizione avevo messo il codice fiscale) perché il marchio editoriale fa capo a una associazione culturale che non può avere partita iva (quindi posso emettere ricevute ma non fatture). Sono andato alla Codacons e dopo un paio di mesi e qualche botta e risposta tra avvocati ho avuto quel che mi spettava (spiccioli per loro, eh, intendiamoci) e ho chiuso definitivamente il marketplace di Lu::Ce edizioni (anche se i miei libri lì si trovano ancora e la prossima mossa sarà fargli causa perché a chi cerca di acquistare lì sicuramente dicono che il libro non è più disponibile – l’accordo commerciale con me è saltato – mentre invece lo è, e in questo modo mi danneggiano…) e a livello personale su Amazon non compro più neanche uno spillo da anni.

Questo solo per dire che si parla di ecologismo, di buone pratiche, buoni propositi ecc. e poi si cade sulla “buccia di banana” della “comodità”: essere su Amazon dà visibilità, è comodo, tutti comprano lì – facile no? Ragazzi la vedo davvero in salita se vogliamo cambiare realmente le cose!!!

PS: cercando meglio scopro che l’e-book si trova in effetti anche sul sito del “manifesto” (per altro a un prezzo decisamente inferiore di quello a cui è venduto su Amazon – te pareva? – a questo indirizzo: ), ma (1) il fatto che abbia dovuto impiegare 10 minuti buoni a trovarlo e a impegnarmi perché non compare nei primi risultati di Google, ma ci sono arrivato attraverso le immagini, la dice lunga… e (2) il libro viene indicato come “novità” anche se è già “non disponibile” (vedi immagine qui di seguito…)! Potenza di Amazon? Siamo veramente al paradosso.

Passo e chiudo, buona domenica!

Archivi categoria: attualità

Acqua Pozzillo, l’acqua taumaturgica

Ci sono cose che, avvolte nelle nebbie di tempi anche brevi, acquisiscono un’aura che sta a cavallo tra il folklore e la mitologia. Una di queste è l’acqua “Pozzillo”, marchio scognito ai più e conosciuto invece soprattutto in chi ha vissuto o anche solo frequentato soprattutto la Sicilia orientale, tra Catania e Messina, per intenderci, in quel bellissimo pezzo di costa ionica in cui si trova incastonata la gemma di Taormina, giusto per dire.

Ci sono cose che, avvolte nelle nebbie di tempi anche brevi, acquisiscono un’aura che sta a cavallo tra il folklore e la mitologia. Una di queste è l’acqua “Pozzillo”, marchio scognito ai più e conosciuto invece soprattutto in chi ha vissuto o anche solo frequentato soprattutto la Sicilia orientale, tra Catania e Messina, per intenderci, in quel bellissimo pezzo di costa ionica in cui si trova incastonata la gemma di Taormina, giusto per dire.

Mia moglie, acitana di nascita, mi ha raccontato la storia di questa acqua, ricordo della sua giovinezza, eccessivamente addizionata di anidride carbonica. L’acqua Pozzillo (il nome è quello della località in cui si trova la sorgente, come accade per molte acque) era frizzante, che più frizzante non si può: le bottiglie rischiavano di esplodere e andavano maneggiate con cura; gli effetti intestinali erano… assicurati. Scrivo al passato perché quell’acqua non esiste più: «La società Acquapozzillo poteva vantarsi di aver fornito il re Ferdinando I di Bulgaria, che conobbe l’acqua durante un suo soggiorno in Sicilia. L’attività, che era passata alla Regione Siciliana, è cessata negli anni 2000», racconta laconicamente Wikipedia, alla voce “Pozzillo”.

Fin qui il folklore e adesso passo alla mitologia: i più vecchi tra coloro che leggeranno queste righe ricorderanno (io in modo sbiadito, confesso), l’attore (siciliano) Lando Buzzanca, professionista con sicure qualità, ma spesso protagonista di quelli che forse nella modernità definiremmo B movies. In uno di questi La prima notte del dottor Danieli, industriale, col complesso del… giocattolo il protagonista ha, di fronte alla moglie che scopre essere vergine, problemi di “timidezza”, per dir così. E uno dei tentativi del “rinvigorimento” sessuale del Buzzanca-Danieli è proprio lei, l’acqua Pozzillo!

Poi esiste la realtà: in questo post si narrano brevemente gli episodi salienti di questa vicenda che qualche tristezza ce l’ha, ma, con una punta di orgoglio, parlando proprio di questo, mio suocero mi confessava che in anni neppure troppo remoti, quando il calcio non era ancora così inondato di fiumi di soldi e sponsor, alle squadre – dalle massime divisioni in giù – veniva fatto divieto di portare sulle maglie segni distintivi e sponsor appunto: la casacca era quella con i colori sociali e solo eccezionalmente poteva essere cambiata, per le esigenze legate alle riprese televisive in bianco e nero: se i colori, magari con due maglie a righe, erano troppo vicini il telespettatore che seguiva la cronaca, rischiava di confondersi.

In questa epoca, che ho vissuto da bambino – mio padre ha giocato attivamente in squadrette locali e molte delle foto che lo ritraggono sono su un campo di calcio, in quelle foto “ufficiali” che si facevano a squadra schierata (un paio di queste me le ha fatte vedere di recente elencandomi chi, in quelle foto di mezzo secolo fa o forse più, nel frattempo era passato a miglior vita…) – e che definirei “sana”, collezionavo ancora, come moltissimi miei coetanei, le “figurine Panini” e l’album dei calciatori su cui quelle figurine andavano appiccicate. Lì, al campionato 1977-78, si ferma la mia cultura calcistica, poi ho cominciato a disinteressarmene completamente (non che fossi mai stato un “fan”, ma le figurine erano un gioco che forse mi ha stufato presto), ma al “dettaglio” degli sponsor non avevo pensato. Così mio suocero mi disse che le uniche eccezioni di quegli anni erano, appunto, una squadra che all’epoca giocava nelle massime divisioni (il Vicenza) che si chiamava appunto “Lanerossi Vicenza” e, appunto, l’Acireale, club che dal 1960 al 1972 fu chiamato semplicemente Acqua Pozzillo, come si può leggere sul sito del Comune di Acireale.

Anche questa è “storia”…

Treni senza freni

Dunque vorrei spendere due parole sull’“incidente” occorso un paio di giorni fa (19 agosto) a macchinista e capotreno del regionale “Trenord”, da Paderno a Carnate (la notizia, per chi se la fosse persa, è questa).

Parto esprimendo tutta la solidarietà agli ex colleghi: “incidenti” di questo genere, che conquistano le pagine delle cronache nazionali, sono per fortuna pochi, ma frutto di quella che è la “coazione a ripetere” molte volte (quante? Migliaia? Decine di migliaia in una vita lavorativa?) gli stessi gesti che diventano automatismi, fino a quando l’automatismo non scatta, il treno resta dov’è – sfrenato – un quarto d’ora e poi magari parte perché in equilibrio precario sul binario (basta un treno in transito sul binario accanto, l’equilibrio va a farsi benedire e il treno si mette in moto).

Fortuna ha voluto che il treno fosse praticamente vuoto, a parte lo sventurato che c’era sopra addormentato (e che, ancora fortuna, pare se la sia cavata con poco) – ma anche se non lo fosse stato, si sarebbe reso conto che c’era qualcosa di sospetto? Difficile dirlo, anche se un treno che parte fuori orario, “in silenzio”, senza il classico fischio del capotreno che chiude le porte, qualche sospetto dovrebbe farlo venire, ma difficile che venga, sotto il sole agostano… se fosse successo, cioè se l’unico occupante si fosse reso conto dell’anomalia, avrebbe potuto azionare il freno di emergenza. Al netto dei danni materiali, dunque, la cosa si è risolta tutto sommato in modo indolore – certamente non per i due che saranno sottoposti a qualche rigido provvedimento disciplinare (e probabilmente al pubblico ludibrio dei colleghi per il resto della loro vita lavorativa).

Come diceva qualcuno però, se non fosse tragico (e lo è), sarebbe ridicolo. Forse effetto di come è stato montato il servizio televisivo sulle reti Rai, non ho potuto fare a meno di notare una certa vena “ironica”: immaginate una cosa alla Stanlio e Ollio – che in gergo, quand’ero bambino, mia nonna chiamava “ridolini”: questi che prendono il caffè al bar della stazione, al primo binario e magari il convoglio, alle loro, spalle, silenzioso e all’inizio a velocità minima, ma in inesorabile accelerazione, comincia a muoversi. A parte sentirsi ghiacciare la schiena, la reazione sarà stata quella di rincorrere, ma, per quel che la cronaca narra, senza successo. Quindi scatta il piano di deragliamento perché alle leggi elementari e ineludibili della fisica non si sfugge e l’energia cinetica (ricordo: E = 1/2 * m * V2) di “quell’oggetto” chiamato treno, ha dalla sua non tanto la velocità (che, pur modesta, varia con il quadrato) ma la massa. I treni, è noto, pesano. E fermarli in spazi ragionevoli è sempre stato un problema.

Sul convoglio c’è una persona ma non c’è modo di avvertirla: un po’ perché forse nessuno lo sa e soprattutto perché lui legittimamente dorme (quale posto più tranquillo di un treno agostano deserto, “abbandonato” su un binario, per schiacciare un pisolino?) – e questo di nuovo, nella sua tragicità, perdonerete l’irriverenza, fa ridere.

Così come mi ha fatto ridere la testimonianza raccolta dal giornalista (ah, i giornalisti, che cialtroni a volte!) che, intervistando uno che abita nei pressi di dove il treno è stato fatto deragliare ha fatto un commento del tipo: «Eh, sì, ho sentito un gran botto… come di un treno che deragliava!» – caspita, un genio! Anche perché il “rumore tipico” di “treno che deraglia” in effetti lo si può sentire a giorni alterni e quindi alla fine diventa facile riconoscerlo… (ma la gente ci è o ci fa?)

Un amico camionista mi chiede: ma com’è che sui treni non scatta nessun “cicalino” se uno lascia incustodito il convoglio? Beh, non c’è nessun sistema perché (1) non è previsto che il convoglio venga lasciato incustodito e (2) ci sono spiegazioni anche tecniche con le quali non voglio annoiare chi leggerà questo post. Fatto sta che io – dacché ho lasciato “il pazzo pazzo mondo ferroviario” – mi stupisco quasi sempre del contrario: vale a dire di come ne succedano in realtà poche rispetto al livello generale di sicurezza che, dal 1995 (anno della mia assunzione) al 2005 (anno delle mie dimissioni), ho visto calare sensibilmente.

Acqua

Di Beppe Grillo si possono avere le opinioni più diverse e qui non ne voglio discutere. Semplicemente nei recessi della memoria mi sono tornati alla mente alcuni suoi sketch di quando faceva il comico professionista e andava a portare in giro i suoi spettacoli.

Nel suo stile “urlato” – che personalmente trovo insopportabile, ma nel tempo è diventato la sua cifra stilistica – ricordo portò in scena diversi monologhi, tra i quali quello su acqua e petrolio. Quella meritoria banca dati che è YouTube, fa sì che con qualche colpo di click si riescano a ritrovare quelle parole che, a distanza di così tanti anni suonano non solo vere (e sempre più drammaticamente) ma “assuefacenti” per tutti noi: quella che fu a suo tempo denunciata come una “stortura del sistema” è diventata oggi la regola e ormai pochi, pochissimi sembrano far caso a questa faccenda.

In questo vecchio monologo, per esempio, il comico genovese parla di petrolio (il cui prezzo è ancora in lire… quindi possiamo essere sicuri che siano passati minimo una ventina d’anni buoni…) e mobilità (l’auto che fa 100 km con 2 litri di benzina e – pur con un rasoio di Occam adeguato ai tempi dello spettacolo teatrale – risolve così il “costo” che il petrolio dovrebbe avere, e non il prezzo, per pagare tutti i danni che produce all’ambiente e la diminuzione dell’inquinamento ambientale da emissioni…), ma anche di acqua, con la frase che, a suo tempo mi rimase impressa (cito – dal minuto 5:22 al minuto 5:50):

Quale cultura, quale civiltà al mondo ha mai pagato la pioggia [quella che diventa acqua da bere… n.d.r.]? la nostra! L’abbiamo privatizzata! E chi ce l’ha? I peggiori: Ciarrapico… quelli lì… e allora paghiamo 1.200 lire al litro quest’acqua perché qui a Roma magari beviamo la San Pellegrino che è di Milano e a Milano bevono la Ferrarelle che è di Roma. Eh! E allora noi abbiamo sull’autostrada 500 camion che vanno avanti e indietro che se ognuno si bevesse la sua cazzo di acqua toglieremmo 500 camion avanti e indietro e questa qui [indicando la bottiglia che ha in mano] costerebbe la metà!

E chiosa: «È il più grande business perché l’acqua la beviamo tutti». Come dargli torto? Sono passati vent’anni, forse più, e c’è chi sull’acqua ci ha costruito degli imperi economici. Gli spazi pubblicitari che costano di più su tutte le reti televisive sono quelli nelle fasce orarie in cui ci sono i telegiornali o la classica “prima serata”, dove gli ascolti aumentano perché le persone, magari con gesto automatico, cliccano sul telecomando e nonostante la qualità del giornalismo, in 20 minuti tentano di capire se qualcosa di rilevante è successo nel mondo o ancor meglio nel proprio “orto” (l’Italia). Ebbene: guardate quali sono le pubblicità che passano in quegli orari. In molti, moltissimi casi, sono pubblicità delle acque (che insieme a quelle dei supermercati e delle automobili sono tra le prime in classifica come bombardamento mediatico quotidiano cui siamo sottoposti). Sono gli spazi pubblicitari che in assoluto costano di più. Ed è business, sì!

A campione mi sono “divertito”, negli ultimissimi tempi – dalla sera del mio compleanno a oggi, quindi 15 giorni giusti, anzi 16, visto che luglio ne ha 31. Mia moglie beve solo acqua naturale (neppure frizzante) e quindi l’acqua la si ordina sempre. Ecco, a campione, i risultati (i km sono calcolati con Google Maps, seguendo il “percorso più veloce”). Questi sono stati i ristoranti frequentati nell’ultima quindicina di giorni:

| Ristorante | Acqua | Km |

| Brusson (Val d’Aosta) | Acqua Tavina (Salò, Brescia) | 281 |

| Agnano (Pisa) | Acqua Frasassi (Serra San Quirico, Ancona) | 321 |

| Tirrenia (Pisa) | Acqua San Benedetto (Scorzè, Venezia) | 340 |

| Pietrasanta (Lucca) | Acqua Plose (Bressanone, Bolzano) | 466 |

Certo, mi si dirà, il campione non è significativo, sono solo 4 ristoranti. Vero, ma è un campione per il quale in media (una media che, estendo il campione potrebbe anche tranquillamente aumentare…) l’acqua che è arrivata al nostro tavolo ha percorso 352 km e non ho ragione di pensare che questo valore cambi molto se aumento il numero di luoghi frequentati. Questo anche perché il “massimo” (dei minimi…) l’abbiamo raggiunto un paio d’anni fa con una vacanza a Riga, in Lettonia, dove ci hanno servito… Acqua Panna (che appartiene alla multinazionale Sanpellegrino che a sua volta appartiene al gruppo Nestlé, quindi non sappiamo dove venga imbottigliata in realtà, ma se fosse Scarperia, in provincia di Firenze, sarebbero 2.191 km e se fosse Scorzè sarebbero comunque 1.972 km).

Insomma, se dovessimo cominciare da qualche parte, potremmo cominciare a esigere di bere “ognuno la sua cazzo di acqua”, come diceva il Grillo dello scorso secolo. Abito in Toscana e me ne vengono in mente al volo almeno un paio: una famosissima, la Uliveto (Uliveto Terme è letteralmente qua dietro…) e una nota solo localmente poco più lontano, nella zona da cui vengo, Massa-Carrara, l’acqua “Fonteviva” ex Evam (acronimo che semplicemente sta per Ente valorizzazione acque minerali). Quanti camion (e quanta CO2) leveremmo dalle strade?

Ci sono almeno due cose curiose che sono il segno dello zeitgeist in cui stiamo vivendo:

- l’acqua da bere – bene primario e fondamentale (non ne possiamo fare a meno…) – che nel nostro immaginario (senza dubbio condizionato dalla pubblicità…) è quanto di più “pulito” ci possa essere, quando imbottigliata, porta con sé due forme di inquinamento contro cui l’umanità intera sta lottando: quello dei gas serra (gli scarichi dei camion che la trasportano, le industrie che producono la plastica delle bottiglie in cui viene infilata) e, appunto la plastica – perché ci sono plastiche “irrinunciabili” (e che durano moltissimo: penso a quelle che rivestono il mio scooter e che hanno una vita potenzialmente molto lunga) e quelle di cui senz’altro si può fare a meno (quella delle bottiglie appunto: finita l’acqua che la contiene la bottiglia di solito viene buttata…);

- sul cibo la battaglia per il “km 0” è stata portata avanti a tratti tenacemente: com’è possibile che ci si sia “scordati” completamente dell’acqua?

A questa pagina si trova il report Natural Mineral & Spring Waters. The Natural Choice For Hydration dell’European Federation of Bottled Waters (EFBW). Sono delle slide, la cui numero 3 è interessante perché ci dice (con i numeri) “quanto” l’acqua sia un business (anche per l’indotto dell’imbottigliamento) in Europa, che è il continente che ne consuma di più (in bottiglia). E dell’Europa, quale dei paesi sta in cima alla classifica? Domandina semplice semplice di cui lascio a voi la risposta.

Uno sguardo a Est

In più di un’occasione, soprattutto in tempi recenti, la percezione dell’inutilità del corso di studio in cui ho conseguito la laurea (Filosofia) si è acutizzato, per motivi che sono in qualche modo ovvi: in questo mondo “senza memoria” vincono le professioni che “danno il pane” – dalla più classica ingegneria, con corsi di studi più o meno azzeccati, alle altrettanto classiche discipline come medicina: quest’ultima onerosa in termini di tempo e risorse spesi, ma di sicura utilità umana e professionale. Tutto il resto sembra essere opzionale: le “scienze umane” (ma magari se smettessimo di chiamarle “scienze”, cercando una nobilitazione terminologica tutta moderna e, per quel che mi riguarda inconsistente) a poco servivano (per campare) e sempre meno servono, mi pare – a meno di non specializzarsi in qualcos’altro.

Poi però ogni tanto mi ricredo, e lo faccio quando alla memoria mi tornano libri (che per fortuna possiedo), usati in qualcuno dei corsi che avevo seguito a suo tempo e messi come testi obbligatori d’esame da qualche professore in gamba (e posso dire di averne avuti). Tra questi, in relazione alle cronache di questi giorni per quel paese “quasi europeo” che è la Bielorussia, c’è un vecchio testo, A Est, la memoria ritrovata, un vecchio libro (pubblicato nel 1991 da Einaudi su traduzione dall’originale francese, pubblicato a sua volta all’indomani della caduta del muro di Berlino) collettaneo (gli autori sono diversi storici, dell’Est e dell’Ovest: Alain Brossat, Sonia Combe, Susan Greenberg, Denis Paillard, Marta Piwinska, Jean-Yves Potel, Michail Rozanskij, Véronque Soulé e Jean-Charles Szurek), per il quale vale la pena riportare la sinossi della quarta di copertina e l’indice:

Ritrovare una memoria storica è momento decisivo del processo di liberazione nell’Est europeo. È insieme una sfida e uno dei principali terreni di scontro nell’ambito delle trasformazioni quotidianamente in atto. Un’autorevole équipe di studiosi, dell’Est come dell’Ovest, ricostruisce la frastagliata mappa dei simboli del passato politico intorno ai quali si sono fissate nel tempo linee differenti di memoria e oblio: il lager di Auschwitz divenuto museo dell’Olocausto e le commemorazioni del passato nazista1; i luoghi dell’esilio siberiano dall’epoca degli zar a Stalin e l’archivio della polizia di Praga; il culto delle statue di Lenin e i funerali del premier ungherese Imre Nagy; il dwor (la dimora dei nobili) nella storia del patriottismo polacco e la retorica comunista nei nomi delle vie di Mosca.

Ci sono libri che sono delle bussole, e questo è uno di quelli. Per capirlo, dicevo, basta scorrere l’indice (e che il libro sia datato lo dimostrano, a loro volta, i nomi dei paesi che sono ancora Urss, Cecoslovacchia e Repubblica Democratica Tedesca e… il prezzo – in lire):

- La memoria cancellata

- Caricyn, Stalingrad o Volgograd? L’eterna questione dei toponimi

- La dimora signorile, elemento di conservazione dell’idea di nazione

- I funerali nazionali di Imre Nagy

- La memoria manipolata

- Il culto di Lenin: il mausoleo e le statue

- Il museo della polizia di Praga

- Le commemorazioni per superare il passato nazista

- Figure della memoria: Memorial e Pamiat’

- La memoria disputata

- Irkutsk, porta dell’esilio siberiano

- Il campo di concentramento museo di Auschwitz

Insomma, se da un lato verrebbe da dire che nel 2020 sarebbe il caso di smetterla con le dittature, l’Est, secondo la breve prospettiva storica delineata nel libro, sembra incapace di fare a meno dell’“uomo solo al comando”, per prendere a prestito una frase tratta dal ciclismo (ma che, come racconta l’articolo del Post, sullo sfondo trova anche la questione politica…), e se da un lato il deprecabilissimo caso Lukashenko balza sacrosantamente sotto i riflettori delle cronache (ci pensate? Dal 1994… Avevo 24 anni e adesso ne ho 50: più della metà della mia vita…) lui sembra solo essere un po’ maldestro (se proprio vuoi fare i brogli cerca di vincere non con oltre l’80% dei voti, magari: in questo modo ti sgamano subito, no?), visto che (dall’altro lato) le superpotenze dell’Est (mi riferisco a Russia e Cina) non pare brillino per turnover e avvicendamento democratico, visto che (per tacere di quel “signore” che sta alla guida della Corea del Nord, tal Kim Jong-un):

- Xi Jinping ha proposto nel non lontano 2018 una riforma che abolisce la soglia dei due mandati presidenziali e i membri dell’Assemblea Nazionale del Popolo l’hanno accettata all’unanimità e

- lo zar di tutte le russie, al secolo Vladimir Vladimirovič Putin, nell’ancor più recente anno in corso, è riuscito a far passare una riforma costituzionale che azzera i mandati precedenti del presidente, potendosi ricandidare fino al 2036 (è stato linkato solo l’articolo de Il Sole 24 Ore, ma altri se ne trovano su web, qui, per esempio e qui).

Per carità: non che le democrazie occidentali siano messe benissimo – molti parlano di “democrature occidentali”, amalgama di democrazie e dittature – ma davvero mi pare che si sia lontani e formalmente e sostanzialmente da esiti di questo genere.

Non resta che sperare che l’imperizia mostrata da Lukashenko nel gestire il popolo bielorusso sia di stimolo a quest’ultimo per una definitiva sovversione dell’ordine.

1 Mi permetto di aggiungere a questo, l’oblio sistematico rintracciato nella visita – avvenuta diversi anni or sono – ai campi di concentramento e annientamento di Mauthausen e Gusen, in Austria, di cui ho lasciato traccia qui.

Die Zeit

Sempre in omaggio alle divagazioni nei tempi della quarantena posso dire che uno dei poli di attrazione – e di divagazione, appunto – di questo lungo periodo è stato il tempo, anzi: il Tempo, die Zeit, in omaggio all’ebreo tedesco, Albert Einstein, che ne riscrisse le leggi.

Complice la visione nel periodo prenatalizio – una premonizione per quel che sarebbe accaduto appena dopo? – del (bel) film Interstellar, il cui consulente scientifico principale, lo ricordo, è stato Kip Thorne, Nobel per la Fisica nel 2017 e l’altrettanto bel libro, letto sempre nel periodo natalizio, Viaggiare nello spaziotempo (di cui è autore), pubblicato da Bompiani.

Il libro prende a pretesto il backstage del film per descrivere un po’ di teoria fisica (teorica) da Einstein in poi. La gravitazione è uno degli elementi centrali, perché grazie ad essa lo scienziato più famoso del mondo ha “capito” per primo come stavano le cose, immaginando quella che sarebbe poi diventata l’efficace vulgata delle 4 dimensioni (3 spaziali e una temporale) connesse come una trama, letteralmente come un lenzuolo, normalmente teso, ma che “curva” e “piega” in presenza di masse gravitazionali – anche non enormi, come la Terra (ma ci tornerò). Effetto visibile e notissimo agli astronomi sotto il nome di lente gravitazionale: ci si aspetta che un oggetto sia in un punto nella volta celeste e invece lo si trova poco più in là o poco più in qua perché i fotoni che arrivano dentro al telescopio e poi ai nostri occhi non sono riusciti a compiere un viaggio in linea retta, ma hanno subito una deflessione a seguito delle masse che hanno incontrato nel loro percorso. Ecco perché scoprire la particella di Higgs, quella che conferisce massa alle cose che stanno intorno a noi, è stato così importante; ecco perché il Cern è così importante (in realtà non lo è solo per questo) ecco perché mi piacerebbe possedere una copia di quella specie di bibbia della gravitazione, Gravitation (un longseller – pubblicato dal 1973 al 2017 – di cui uno degli autori è, guarda caso, proprio lo stesso Thorne) pur consapevole che si tratti di un testo da iniziati. Ma, religiosamente parlando, le bibbie, si sa, sono utili per avere il conforto di sapere che, qualora ve ne sia il bisogno, lì è contenuto il “codice” per capire come stanno le cose nella realtà. Uno di quei libri, nella sezione “Fisica”, da accostare alle Feyman lectures, altro tassello fondamentale (ma quelle sono riuscito a procurarmele nella versione italiana edita dalla benemerita Zanichelli). Poi vabbè, per diventare “iniziati” davvero bisognerebbe prendersi la una laurea in Fisica (magari teorica, in maniera da usare gli aguzzi strumenti della Matematica per capire meglio la Fisica…) ma il tutto richiederebbe una forza di volontà, un tempo, delle risorse mentali che, francamente, credo di non avere più… Magari nella prossima vita, chissà.

Tutto questo per dire che, mentre la Fisica appunto compiva passi memorabili per la comprensione del modo in cui stanno le cose (“A bella! Vatt’a vede’ le equazioni!”, diceva il cinico e iper-realista Don Pizzarro, interpretato dall’inossidabile Corrado Guzzanti…), le discipline umanistiche arrancavano e rimanevano irretite in questioni “ottocentesche”. Bergson con il suo “tempo soggettivo” era “indietro”, così come lo era la letteratura, che faticava a dare dignità a un genere emergente, quello della “scientification”, “scientificazione” solo dopo noto come “finzione scientifica”, “science fiction”, insomma, lo stesso H. G. Wells – considerato un antesignano e un “profeta” per aver scritto il suo romanzo La macchina del tempo 10 anni prima dell’enunciazione della Relatività ristretta – per tutta la vita mostrò di essere invece una specie di conservatore che guardava, per altro, con enorme sospetto ogni progresso tecnologico e scientifico, soprattutto per l’uso che l’uomo ne faceva.

Solo qualche anno dopo le cose cambiarono e la Filosofia si “mise al passo” cominciando a considerare seriamente la cosa. I viaggi nel tempo diventarono plausibili in linea teorica e certamente possibili in letteratura e successivamente nel cinema, mentre, al giorno d’oggi, noi tutti possiamo sperimentare – per quanto inconsapevolmente – l’effetto relativistico come costituente reale delle nostre azioni quotidiane, ogni volta che chiediamo aiuto al navigatore che abbiamo sul telefono cellulare per andare in un posto. La teoria di Einstein ovviamente fu testata ben prima della tecnologia che permette a ognuno di noi di non sbagliare la svolta a un incrocio: nel 1959 Bob Pound e Glen Rebca (o Rebka) sperimentarono – attraverso l’effetto Mössbauer – la velocità dello scorrere del tempo alla base di una torre dell’Università di Harvard (alta 22,3 metri) e quella alla sua sommità. L’esperimento vantava un’accuratezza straordinaria, ma necessaria per verificare la teoria, perché era in grado di rilevare differenze di 1,6 picosecondi, ovvero 1,6 x 10^-12 secondi. La differenza riscontrata nell’esperimento superava di 130 volte questa accuratezza ed era in totale accordo con quanto previsto da Einstein: il tempo scorre più lentamente alla base della torre, rispetto a quanto avvenga in cima, di 210 picosecondi al giorno. Capite da soli che se bastano 22 e spiccioli metri e un pianeta alla fine nemmeno troppo massivo come la Terra per riscontrare questo effetto, è facile immaginare cosa possa accadere quando abbiamo a che fare con stelle con masse di ordini di grandezza superiori alla Terra e distanze di km, fino ad arrivare ai… buchi neri che sono le vere macchine del tempo plausibili (in linea teorica). Aumentando la distanza dal pianeta infatti aumenta l’effetto: Vessot nel 1976 fece posizionare su un satellite della Nasa un orologio atomico e, a 10mila km di distanza dalla Terra, osservò che sulla superficie del nostro pianeta il tempo scorre più lentamente di 30 microsecondi al giorno.

Sappiate quindi che, quando attivate il GPS del vostro smartphone, il segnale che dispositivo e satelliti (sono necessariamente più di uno e come minimo tre per sapere dove siete…) si scambiano compie un viaggio di 20mila km. Ogni segnale radio proveniente da un satellite visibile che comunica al nostro smartphone la posizione del satellite stesso e l’ora in cui il segnale è stato trasmesso. Il telefono misura l’orario di arrivo del segnale e lo confronta con quello della sua trasmissione, calcolando così la distanza da esso percorsa (ossia: la propria distanza dal satellite). Da questo segue che – conoscendo le posizioni e le distanze dei diversi satelliti – lo smartphone può ricavare tramite triangolazione la propria posizione. Il sistema però non funzionerebbe se gli orari di trasmissione dei segnali fossero quelli effettivamente misurati dai satelliti. A una distanza di 20mila km, infatti il tempo scorre più rapidamente rispetto alla Terra di 40 microsecondi al giorno e i satelliti devono quindi apportare le necessarie correzioni: misurano l’orario con i propri orologi ma, prima di trasmetterlo al nostro smartphone, lo correggono tenendo conto del rallentamento del tempo sulla Terra. In una parola (tedesca, usata da Einstein): Zeitdilatation, dilatazione del tempo (o anche dilatazione temporale gravitazionale). Non proprio un viaggio nel tempo, ma un assaggio di quel che è la sua legge.

Quindi se avete la precisione che avete sul vostro smartphone, quella che vi permette di non sbagliare la svolta, sappiate che Einstein e la sua teoria è con voi.

Curiosamente invece, tornando per un attimo alle discipline umanistiche, l’Antropologia Culturale ha custodito storie a dir poco interessanti e intriganti: secondo una certa visione noi non procediamo metafisicamente andando “in avanti” nel tempo ma esattamente nel verso opposto, visto che con gli occhi (della memoria) possiamo vedere il nostro passato – ciò che normalmente consideriamo come qualcosa che sta alle nostre spalle – mentre il futuro ci è ignoto e quindi non lo “vediamo”: da qui l’idea, suggestiva, di procedere all’indietro verso il futuro. Per i Romani la personificazione dell’Occasione aveva la nuca calva: incrociandola, la sua elusiva presenza si manifesta spesso all’improvviso, quando ormai è tardi – passandoci di fianco vorremmo afferrarla, magari per i capelli, ma avendo la nuca calva non è più possibile: occasione “mancata” o “persa” (nel senso metafisicamente “vero” del termine). Nel Mahābhārata, Kakudmi ascende al cielo, incontra Brahma e scopre, al suo ritorno, che sono passati secoli e che tutti quelli che conosceva sono morti.

Sorte identica tocca al pescatore giapponese Urashima Tarō mentre, per rimanere più vicini a noi, la mitologia greca ci racconta del Titano Crono che divora i suoi figli temendo di venire spodestato da uno di essi. L’atto cruento diviene quindi metafora di un Tempo che tutto divora e cambia.

Ancora, e per finire questa divagazione a cavallo tra scienza letteratura e altro ancora, un racconto che sembra preso di peso da un plot di Rod Serling e la sua immancabile sigaretta per Ai confini della realtà (di cui io però ricordo con grande nostalgia la seconda stagione, quella di quando ero adolescente): Max Beerbohm pubblica nel 1916 il racconto Enoch Soames (Enoch, ricordiamo incidentalmente, è un nome “importante”…). Questi è un uomo spento, curvo e dinoccolato, uno scrittore fallito della Londra degli anni ’90 del 1800. Come molti autori si preoccupa di come i posteri lo ricorderanno – se lo ricorderanno: il tempo è un “divoratore” che ha la caratteristica di essere impietoso – “tra cent’anni!”. Ebbene sulla scena compare niente meno che il diavolo fatto in persona che, ricalcando il più celebre tra i patti tra il signore del male e un essere umano, quello faustiano, offre i suoi servigi al passo con i tempi: «Il tempo è un’illusione – dice – passato e futuro sono presenti quanto il presente, o comunque sono quello che tu chiami “dietro l’angolo”. Ti posso spostare in ogni data». Il diavolo sembra aver letto La macchina del tempo di Wells e in uno schioccar di dita viene trasportato nel 1997, materializzandosi nella sala lettura del British Museum. Ovviamente, senza colpo ferire, va immediatamente allo schedario e nel catalogo cerca gli autori con la lettera “S” (quale modo migliore per verificare la propria reputazione letteraria?), ma lì viene a conoscenza del proprio destino: Enoch Soames, legge, è il personaggio immaginario di un racconto del 1916, scritto dallo scrittore satirico e caricaturista Max Beerbohm.

Niente male, no?

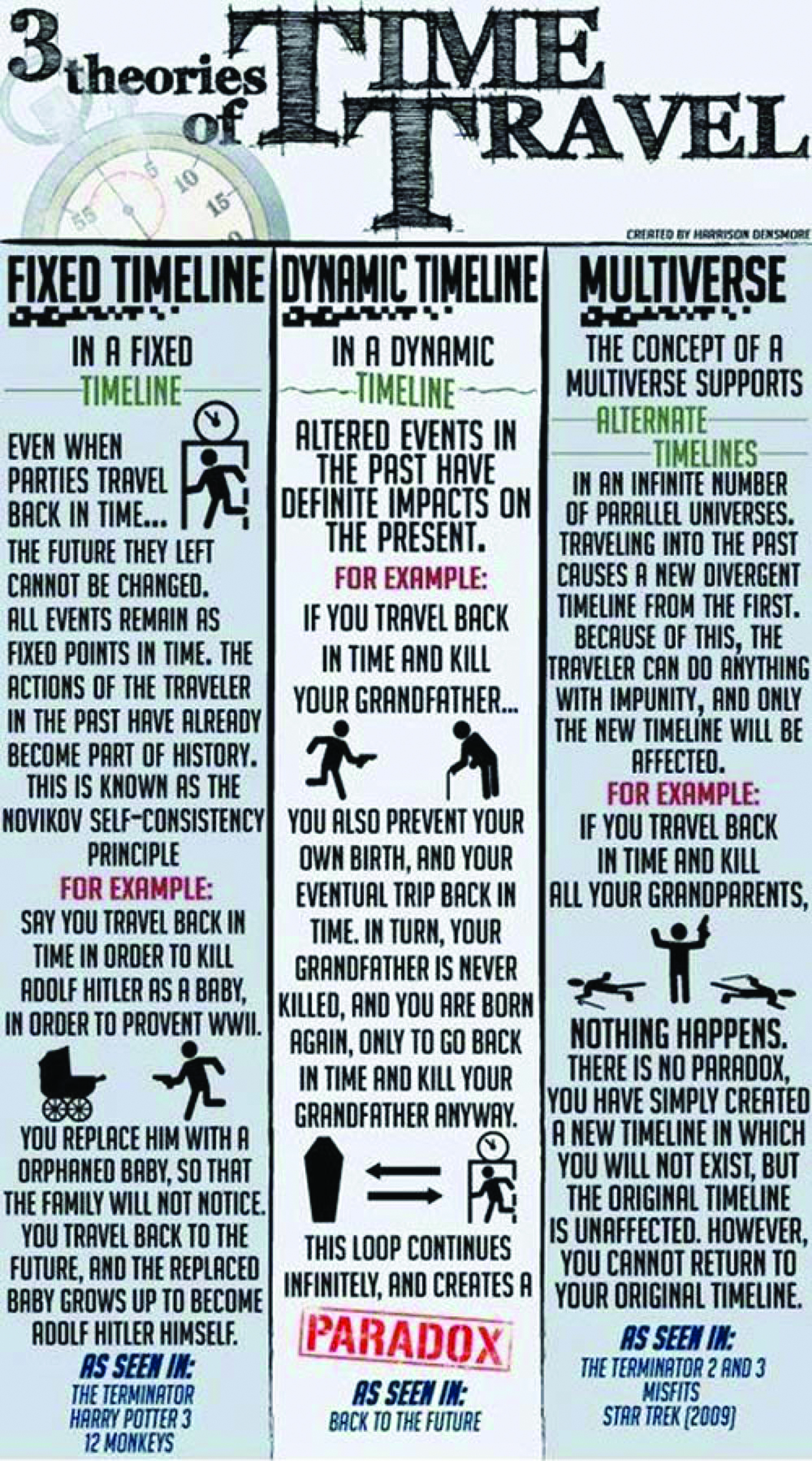

PS1: dimenticavo di dire che la metà delle narrazioni sui viaggi nel tempo, sempre ammesso che il patto implicito tra il lettore e il narratore della storia funzioni, non sono plausibili secondo la scienza: in particolare mi riferisco ai viaggi indietro nel tempo. Un po’ perché anche il più distratto dei lettori capisce subito che il rischio di incappare in paradossi, come quello del nonno o quello di incontrare se stesso – nonostante le “pezze” che si è cercato di metterci (come il principio di autoconsistenza di Novikov nella serie televisiva Dark, solo per citare uno degli ultimi esempi in ordine di tempo) – sono difficili da superare, un po’ perché altre branche della Fisica (come la Termodinamica) ci suggeriscono che il tempo abbia una sua “freccia” o direzione irreversibile e, in tempi più recenti, uno studio pubblicato su Scientific Reports ne offra ulteriore conferma. Insomma: “chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, scurdammuce u passat”, come osservava un vecchio motto popolare.

PS2: tutta questa ridda di osservazioni e pensieri sono stati scatenati da un libro che sto leggendo adesso: Viaggi nel tempo, di James Gleick. Il problema è che sono arrivato a pagina 52. Speriamo bene…

“The Place”, un film da vedere

Ieri sera ho visto un film italiano “insospettabile”: The Place. L’idea originaria non è italiana, ma la sua declinazione in salsa nostrana non è così male – al netto di un paio di attori per i quali ho una avversione idiosincratica, come la Ferillona nazionale che nel ruolo che le hanno dato non ce la vedo proprio (per la verità non la vedo in nessun ruolo, ma è un problema mio).

Insomma la trama è presto raccontata: un uomo – all’apparenza una sorta di psicoterapeuta che sembra fare consulenza al tavolo di un bar – propone patti (verrebbe da dire “faustiani”, se l’aggettivo non fosse eccessivo… ma forse è solo una questione di gradazione alla fine): chi arriva al suo tavolo di solito chiede qualcosa, vorrebbe veder esaudito un desiderio, ma per arrivare a questo deve stare alla proposta di costui (Valerio Mastandrea) che rimarrà senza nome per tutto il film.

E i desideri ovviamente possono essere i più vari: da quelli (per noi spettatori) apparentemente più fatui (Rocco Papaleo che vuole fare sesso per una notte con una delle donne discinte che compaiono in un calendario della sua officina meccanica) a cose serissime: la remissione di un tumore per il proprio figlio o la regressione da una malattia degenerativa del proprio marito. Tutto ha un contrappasso: Mastandrea compulsa la sua grande agenda, tutta scritta rigorosamente a mano, e la consulta come fosse un oracolo: «Se vuoi ottenere X devi fare Y». E sempre alla enormità della richiesta è commisurata l’enormità del compito a cui assolvere.

I protagonisti si alternano al tavolo del solito bar: si capisce che le loro storie, più o meno volontariamente, si intrecciano – mentre il film si sviluppa si capisce che in effetti Mastandrea è l’artefice di questo intreccio e, dietro a una apparente normalità, quasi banalità (lo vediamo spesso mangiare mentre dà consulto ai propri “clienti”), a tratti sembra avere qualche dote divinatoria sovrannaturale, mescolata sempre a una buona dose di cinismo e alla capacità di prevedere con una certa precisione i comportamenti (prevedibili) dei clienti – doti, queste, che invece richiedono più semplicemente un grande acume e una notevole capacità di osservare (a un certo punto, interrogato da uno dei suoi interlocutori, su qualcosa che lo riguarda dice qualcosa del tipo: «sono un amante dei dettagli» – nei quali, completiamo mentalmente noi spettatori, sappiamo nascondersi il diavolo).

Il film ha diversi aspetti interessanti. Ne elencherò due che mi sembrano i più rilevanti. Il primo è quello di prestare attenzione a quello che Mastandrea dice: il patto è sempre in forma condizionale (“se vuoi X… allora devi fare Y…”) e quindi c’è sempre il libero arbitrio, anche se i clienti – in preda alla esasperazione per la voglia/necessità di realizzare il proprio desiderio – non lo vedono, non vedono la possibilità di scegliere che però esiste sempre e la cui prima realizzazione è recedere dal patto e lasciare tutto così com’è.

Mastandrea è quindi, da questo punto di vista, niente più (mi si perdonerà l’espressione, ma rispetto ad avere capacità divinatorie, lo scarto è comunque ampio) che un buon maieuta: vuoi “veramente” questo? Quanto lo vuoi “veramente”? Le cose da fare per ottenere ciò che si desidera sono spesso così terribili (uccidere a sangue freddo e “arbitrariamente” una bambina, per esempio) che le persone, pur tentennando e tornando più volte da Mastandrea, recedono, alla fine, dai loro propositi, accettando la realtà per come è e modificando le proprie aspettative – il proprio “sguardo sul mondo”. Forse banale detto così, ma utile, quasi sempre. L’essere maieuta del Mastandrea nazionale poi si svela anche in un secondo aspetto, connesso a quanto appena detto, per il quale spesso le persone che vanno da lui credendo di avere un desiderio – soddisfatto il quale sono convinte raggiungeranno il loro scopo: un obiettivo, la felicità, l’aver pareggiato i conti col mondo – in realtà ne hanno, di fatto, un altro. E solo accettare il patto proposto le metterà in contatto con l’autentico desiderio che avevano. Quindi: recedere ma anche per fare un “lavoro su di sé”, guardare dentro se stessi e capire cosa “davvero” si vuole.

Il film ha afflati biblici quando uno dei clienti – quello che chiede la remissione del tumore del proprio figlio – pur non essendo riuscito a mantenere il patto (uccidere un’altra bimba per vedere guarito il proprio) ugualmente è testimone del miracolo che si compie: non possiamo quindi non pensare al Sacrificio di Isacco.

Il secondo aspetto interessante, legato a doppio filo al primo (condizionale che implica sempre libero arbitrio, ecc.) e quasi “corollario” di questo, è il “far da specchio” di Mastandrea ai propri clienti: questi ultimi lo accusano a più riprese di essere un mostro e di essere orribile, dimenticando il condizionale del patto e il loro libero arbitrio: le persone vanno da lui volontariamente e volontariamente si sottopongono al patto – mostruoso quanto la richiesta… (riavere la vista, riavere il marito malato di Alzheimer, ecc.): non vi è nessuna coercizione e nessun obbligo. Gli viene detto di essere senza pietà, mentre i primi a non averla sono proprio i clienti e via discorrendo. Questo è interessante perché, pur gettando una luce non nuova sull’animo umano, mostra quanto sia facile per tutti scaricare su altri le proprie “caratteristiche” – magari contingenti, magari dettate dalla disperazione, ma ben presenti («la gente sottovaluta quanto è capace di fare», commenta a un certo punto il satanico demiurgo). A chi gli dà del mostro confessa: «No, non sono un mostro. Diciamo che do da mangiare ai mostri».

Insomma, se non si sconfinasse nella fantascienza – e in una delle sue più intriganti declinazioni, quella dei viaggi nel tempo – questa faccenda della determinazione di se stessi attraverso le proprie scelte (perché alla fine c’è sempre e solo una scelta possibile – in un senso o nell’altro), potremmo parlare di principio di autoconsistenza di Novikov, di paradosso del Comma 22, ma qui dovremmo parlar d’altro…

“Cacciare” miele in Nepal e graianotossine

Questo periodo strano della vita, di autoconfinamento, può risultare prezioso per scoprire, riscoprire, vedere e leggere cose nuove. Almeno: lo è per me.

Mi era stata segnalata questa rassegna su documentari e film di montagna, spesso anche cortometraggi, spesso di grande intensità emotiva e altrettanto spesso di grande fotografia (qui il link). Tra questi ieri sera ho visto The Last Honey Hunter, la cui sinossi recita: «Pellicola a cura del regista Ben Knight (35′, 2017). Nelle montagne avvolte dalla nebbia della valle del fiume Hongu, in Nepal, i Kulung praticano un’antica forma di animismo strutturata attorno alla figura del dio Rongkemi. Un uomo magro e senza pretese di nome Maule Dhan Rai si ritiene sia stato scelto dagli dei per il pericoloso rito della raccolta del miele».

Una sinossi che – forse per esigenze di spazio – non rende il dramma di questa manciata di individui che sopravvivono inventandosi col terrazzamento una pianura che non c’è: il protagonista e il suo aiutante mostrano l’entità del “lavoro nei campi”, dissodando sostanzialmente un singolo solco con un aratro manuale aggiogato a due giovani bestie, mentre il racconto si dipana evidenziando come questa pratica della “caccia al miele” (i termini usati in inglese sono proprio hunt e talvolta, verso la fine harvest, raccolta) sia l’unico “valore aggiunto” di una esistenza altrimenti condotta nella rigida durezza che la vita di montagna impone. Il protagonista, Maule Dhan Rai, intervistato, sostiene di essere stato visitato in sogno, da bambino, dal dio Rongkemi. Un sogno articolato, in cui due giovani e bellissime donne lo salvano spingendolo fuori dal pericolo, che si profila all’improvviso, imponendogli di afferrare la coda della scimmia (personificazione del dio) che sta davanti a lui e che, in effetti, lo conduce a salvezza. Il bambino racconta il sogno al padre. Il padre gli dice che questo è un segno del destino perché il dio ha scelto lui per l’ingrato e difficile compito della “caccia” al miele.

Che il compito sia ingrato e difficile lo si vede in primo luogo dalla faccia dello stesso Maule, per niente felice, ormai adulto, di essere stato il designato. In secondo luogo lo si vede sul campo: qui la regia fa miracoli documentando cose che con difficoltà si crederebbero vere. Il gruppetto – Maule e una manciata di sodali, ognuno con un compito preciso – compie questa vera e propria anabasi verso una costa di roccia verticale infinita (siamo pur sempre in Nepal, dove ci sono le montagne più alte del mondo) e, lungo questa costa, accessibile appunto solo a chi è dotato di ali, dall’alto viene calata una scala di corda, poco più che una fune, che scende e sembra non toccare terra mai. Da sotto il nostro eroe l’afferra e lentamente comincia a salire con una specie di secchio per raggiungere questi alveari enormi e selvatici. La corda a un certo punto sembra letteralmente appesa al cielo perché scompare dietro una formazione di nebbia e nuvole. Talvolta Maule si cala dall’alto: dipende da dove si trovano gli alveari. Ma sono davvero grandi e con davvero un numero impressionante di api, a loro volta abbastanza grandi. Il gruppetto si copre come può, ma qualche puntura – che sembra essere “benefica”, secondo quanto dice uno di loro (esiste un filone di “apeterapia”…) – arriva e forse anche più di qualcuna. Maule è gonfio in viso, ma la spedizione è finita. Ha detto prima e dice, anche dopo aver finito questa ennesima spedizione, che non vorrebbe più fare quel lavoro. Che ha avuto ben tre mogli e tutte sono morte prima di lui e due di queste sono morte dopo che lui ha iniziato questa pratica. Sente di essere, in realtà, maledetto.

Arrivano i titoli di coda e (traduco all’impronta):

Le proprietà “pazze” del miele probabilmente provengono dalle graianotossine trovate nel polline dei rododendri, il fiore nazionale velenoso del Nepal. Il prezzo del miele è diminuito negli ultimi anni a causa di voci su una serie di morti di overdose in Corea [il termine usato e proprio overdose, forse legato alle proprietà di queste tossine]. Dopo essersi tolto la vita [nel 2018, l’anno dopo il documentario], Maule fu adagiato sulle rive del fiume Hungu, un rituale che si addiceva a una morte infausta. I Kulung credono che lo spirito inquieto di Maule ora vaga nelle foreste intorno a Saardi. Asdhan ha continuato il raccolto senza il sogno.

Insomma, prosaicamente, al nostro sguardo occidentale, la morale della storia è che questi, che vivono di stenti e di patimenti, ricorrono all’animismo perché non hanno altro cui appellarsi e qualche disgraziato – magari un mite come Maule – deve essere “prescelto” per cercare di vivere un po’ meglio. La divinità, qui come altrove, è funzione regolatrice sociale, in assenza di polizia. Maule, nella sua semplicità, però avverte tutto l’aspetto coercitivo della vicenda – magari non del tutto razionalmente, ma lo avverte – e quel lavoro non lo vorrebbe più fare. Ma nessuno lo fa, nessun altro dopo di lui viene visitato in sogno (e magari se qualcuno davvero lo fosse, a questo punto si guarderebbe bene dal dirlo…) e così è costretto a continuare. Ma è stanco e non sa come tirarsi fuori da questa storia, se non ponendo fine alla sua vita. Chissà mentre Maule moriva in silenzio, da solo, dov’era quel dio che lo visitò in sogno. Ma dopo Maule pare che la divinità diventi superflua, visto che il suo aiutante, pur non essendo stati “visitato”, prosegue la sua opera, come dice la frase finale dei titoli di coda.

Però potremmo essere meno prosaici di così e pensare che se esiste una metafisica della religione che vuole in alto, nell’alto dei cieli, il divino (qualunque esso sia), potremmo pensare, in punta di logica, che tutti gli umani che vivono in alto stanno letteralmente più vicini a dio (qualunque esso sia). La natura così poco gentile e generosa in questi luoghi è compensata forse, dalla meraviglia che comunque essere lì induce: l’antropologia, le abitudini, l’adattamento fanno il resto (forse). Allora il nostro eroe prescelto, mite, lercio e divino, è lì per cercare di rendere migliore la sua vita e quella delle persone che gli stanno attorno e dopo la sua morte il dio Rongkemi, forse misericordioso, decide di usare i cambiamenti climatici per far “abbeverare” di più di pollini di rododendro le api che, a insaputa di tutti, produrranno, di conseguenza un miele più tossico perché contenente più graianotossine (che arrivano anche sulle notizie di cronaca nostrana). Il miele sarà quindi meno venduto (o non venduto del tutto), i Kulung continueranno a campare di stenti e patimenti anche senza il miele, ma la pratica che ha condotto al suicidio l’ultimo dei cacciatori di miele, sarà definitivamente abbandonata.

Coronavirus e responsabilità

Come tutti (o quasi) sono a casa. E voglio parlare proprio di questo.

Come tanti vedo il tg una se non due volte al giorno per capire l’evoluzione di questa triste vicenda che ci dovevamo aspettare (perché? Leggetevi Spillover, un libro formato bibbia che un po’ bibbia su questa faccenda lo è. Scritto per altro “in tempi non sospetti”, come si dice in questi casi. Il che va benissimo, visto che, almeno in teoria, per molti di noi è aumentato il tempo libero, se non altro per non dover andare e tornare dal lavoro tutti i santi giorni).

I ripetuti appelli che sento in tv – il cui “acme” è stato il video virale girato su YouTube e Facebook del sindaco del paese di Delia, in Sicilia, che ben riassume l’assenza di disciplina di un certo numero di nostri connazionali (il video lo trovate qui e merita di essere visto fino in fondo) – mi riportano alla mente parole che studiai niente meno che per un esame universitario e che scomodano niente meno che uno dei mostri sacri della filosofia, Immanuel Kant, che scrisse un lungo articolo nel 1783 dal titolo Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?

Anche questo invito a leggerlo – sempre per passare un po’ di tempo in maniera edificante – perché, soprattutto nella parte iniziale, sembra scritto oggi: «L’illuminismo è l’uscita dell’essere umano dallo stato di minorità di cui egli stesso è colpevole. Minorità è l’incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro. Colpevole è questa minorità, se la sua causa non dipende da un difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi di essa senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! Questo dunque è il motto dell’illuminismo».

Forse in questo specifico frangente servirebbe un adattamento, anzi una sostituzione, della parola “intelligenza” con “(senso di) responsabilità”. Certe persone si comportano come dei “minori”, appunto (non vorrei esagerare e sembrare offensivo ma il termine che ho in mente, assonante con questo, è “minorati”): passi per gli inizi (ma i contagi hanno sempre un inizio… magari legato alla scarsa consapevolezza di chi fa da vettore per il virus) in cui abbiamo sentito di persone che sono andate a sciare (o erano già a sciare) e hanno scambiato l’emergenza per un’improvvisa scampagnata; passi per la coppia di anziani che si sono presentati alle Molinette di Torino tacendo di aver un figlio che era appena arrivato da Lodi, primo focolaio d’Italia; passi per tizio, passi per caio, ma mo’ davvero anche basta!

Bene, adesso mi ricompongo metto da parte il senso di scontento per gli indisciplinati (perché è sempre un po’ un paese diviso in due questo: da una parte ci sono invariabilmente i “cretini” che se ne stanno a casa e rispettano le regole con grande senso civico; dall’altra i “furbi” – trasversali: giovani, anziani… – che fanno come nulla fosse e come se l’intera vicenda non li riguardasse e fosse poco più di un curioso “fuori programma” rispetto alla routine) e la butto sullo scientifico.

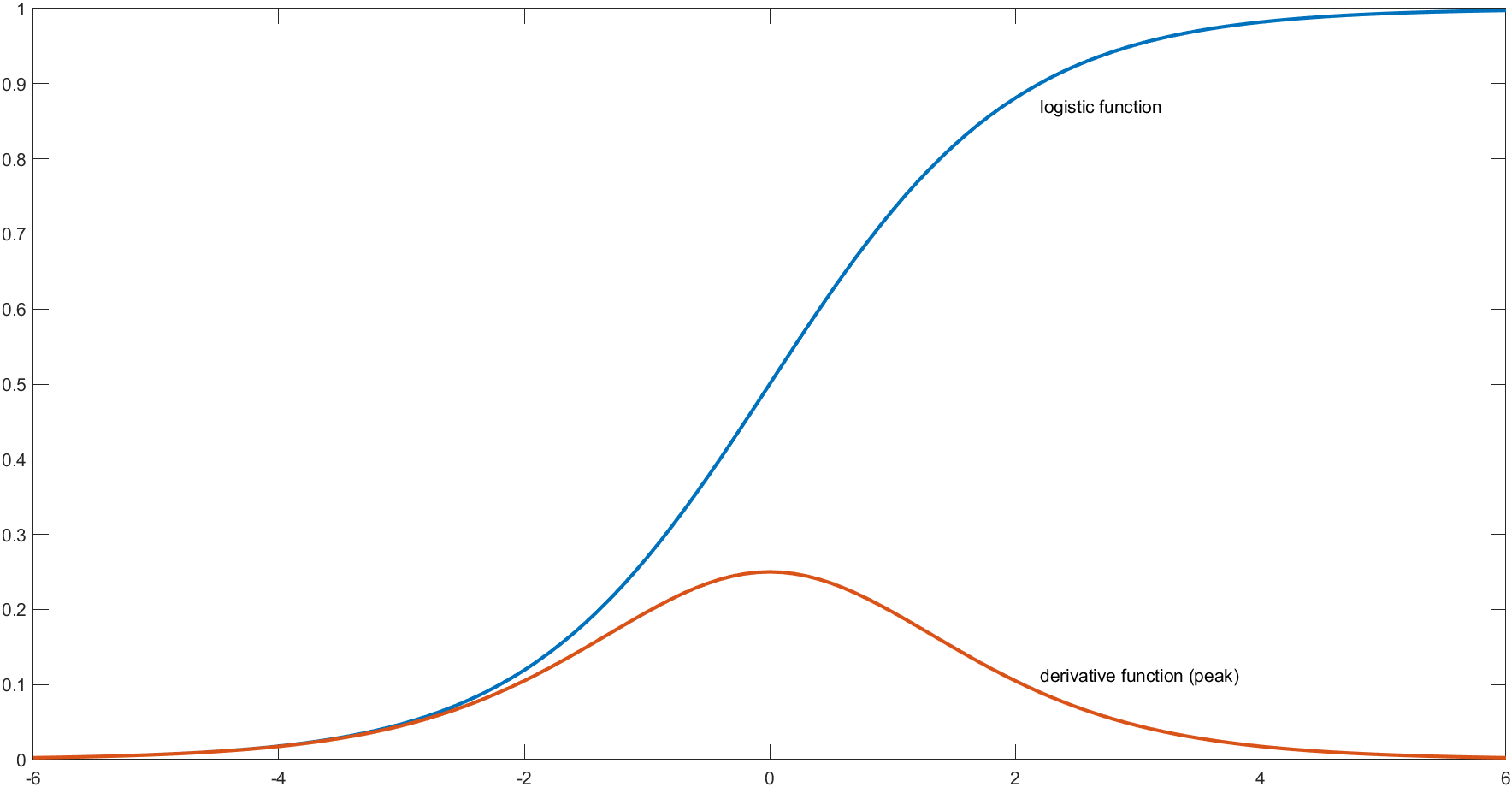

La curva che vedete qui sotto si chiama logistica e potete rintracciarne alcune utili informazioni qui. Questa semplice curva spiega in realtà un sacco di fenomeni naturali ed è applicata in molti campi che vanno dall’ecologia (la dinamica delle popolazioni naturali di quasi tutte le specie segue questo andamento – almeno in linea teorica) all’elettronica (in questo andamento, per esempio, trovate il motivo per cui il vostro cellulare si carica velocemente fino a un certo livello e poi per arrivare al 100% sembra metterci molto più tempo).

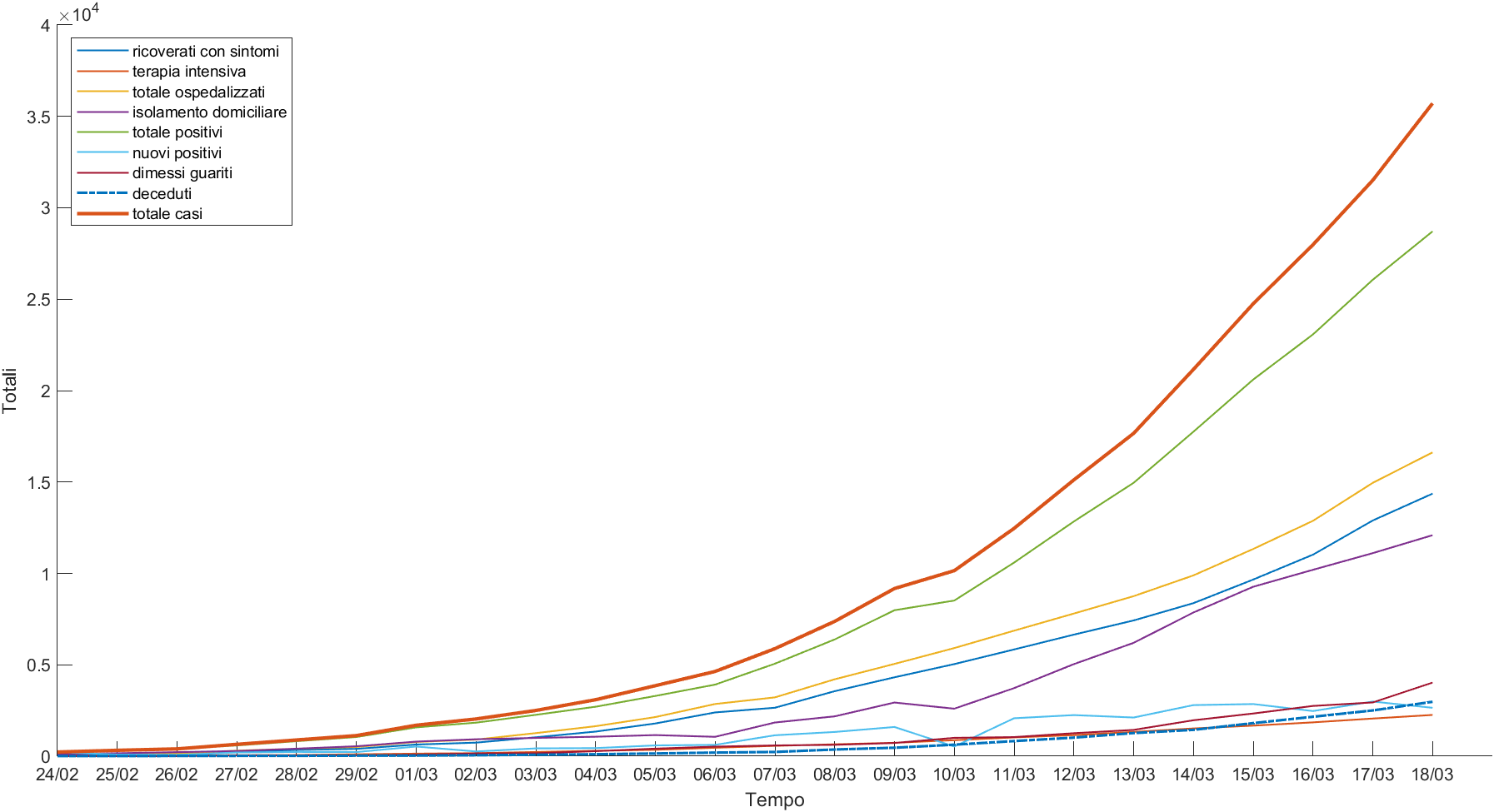

Adesso, qui sotto, riporto il grafico degli andamenti delle grandezze, a livello nazionale, i cui aggiornamenti giornalieri sono forniti dalla protezione civile (qui).

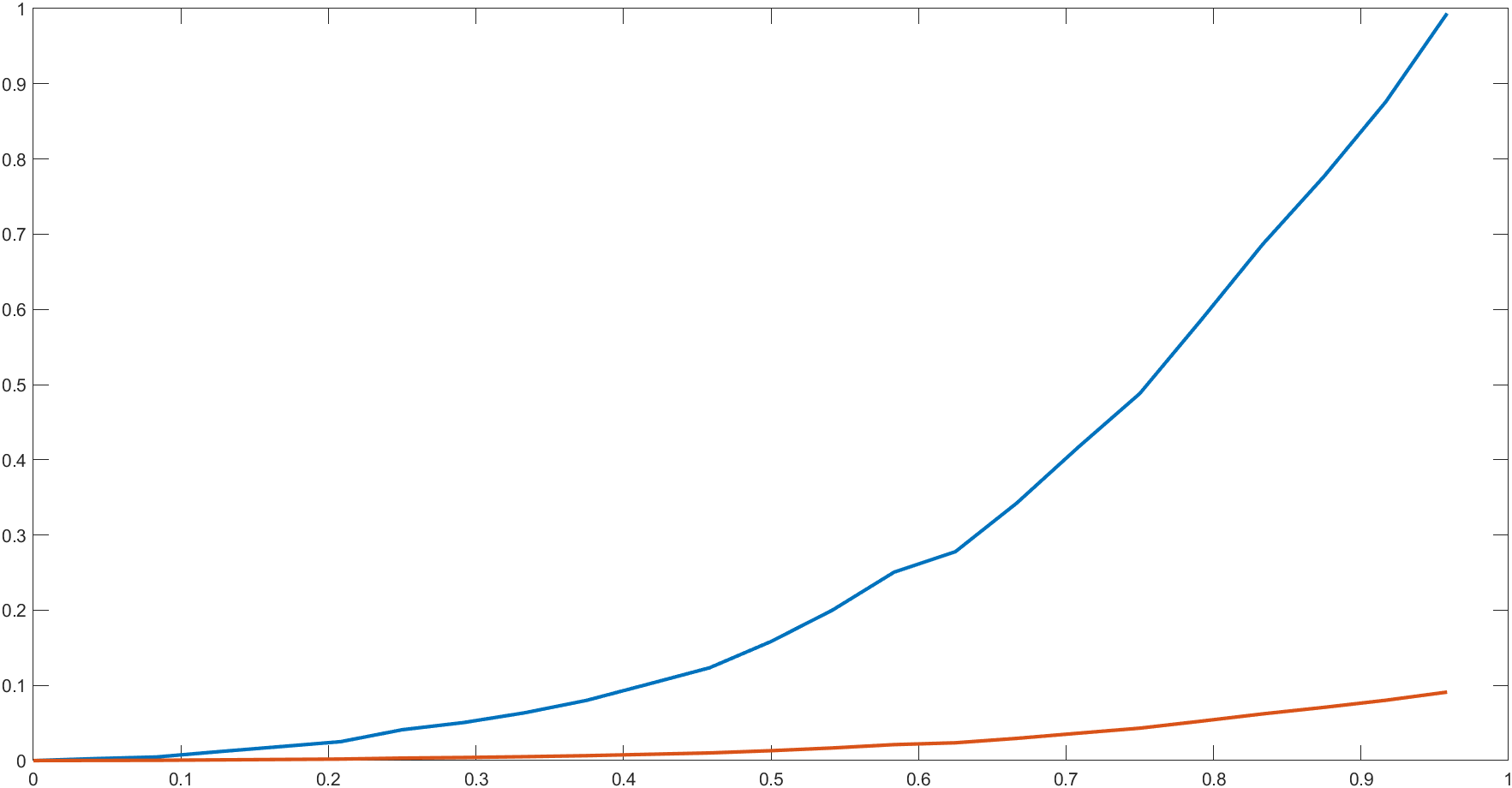

Come vedete sostanzialmente queste curve (logistiche) hanno tutte lo stesso andamento tranne quella (che fa ben sperare) dei nuovi contagi giornalieri (quella azzurrina in basso che sembra un po’ scendere). Notate nessuna somiglianza tra i due grafici? Quello che vediamo in questo secondo grafico (come andamento generale) non è che la prima parte (in basso a sinistra) del primo. Per farla vedere meglio mi sono “divertito” (ognuno si diverte come può…) a vedere “a che punto è la notte”. Forse così è più chiara:

Ora, se cercate di sovrapporre questo ultimo grafico con quello teorico (il primo) immaginando di sovrapporlo alla prima parte della curva in basso a sinistra, beh potete avere un’idea visiva di quanto siamo lontani dalla fine della storia. I casi di contagio devono smettere di crescere per fare in modo che la “sigmoide” diventi effettivamente tale e arrivi al plateau (il plateau si ottiene nel tempo quanto tutte le grandezze non crescono più e il loro incremento giornaliero è zero, chiaro?).

Più la gente ha comportamenti incoscienti più questa sigmoide (e il relativo picco) si allunga. E’ semplice, è matematico e l’unica cosa che possiamo fare è stare a casa. Se non altro per rispetto a chi si fa il mazzo 24/7 negli ospedali o nei posti nevralgici.

Leggevo che solo ieri ci sono state ottomila sanzioni alle persone che sono state trovate in giro senza motivo. Vale a dire più del doppio dei morti. Facciamola finita, please!

PS: riporto un brevissimo brano di Spillover (p. 26):

Secondo il grande specialista Stephen S. Morse: “i virus non hanno organi locomotori, ma molti di loro hanno viaggiato in tutto il mondo”. Non corrono, non camminano, non nuotano, non strisciano. Si fanno dare un passaggio.

Ecco: evitiamo di dare passaggi agli sconosciuti…

Greta, il clima, Madrid – guardare al dito e non alla Luna

Un paio di ottimi recenti articoli (anzi: un articolo e un post, per essere precisi) e qualche “comportamento di massa” mi spingono a scrivere queste righe. Parto dai comportamenti, rilevati, per altro, anche altrove (per fortuna). Uno proprio oggi, al programma televisivo nazional-popolare “Quelli che il calcio” – non guardo la TV MAI, ma, al desco parentale della domenica, si è costretti a subire il tubo catodico, trasformatosi in griglia led, ma ci siamo capiti – dove nel duo Luca e Paolo, quest’ultimo interpreta il leader del movimento (o come lo si vuol definire) delle “sardine”, Mattia Santori, con una caricatura che m’è parsa francamente del tutto gratuita, a dimostrazione che qualsiasi cosa esca ormai dagli schemi prefissati e preordinati – soprattutto quando pacifico e (ancora) difficilmente etichettabile – fa paura allo status quo, sembra essere una minaccia e, non potendo attaccare frontalmente il nuovo che avanza, per cautelarsi, nel frattempo, lo si sbeffeggia. Questa l’impressione generale.

Impressione che si trasforma in certezza nel caso Thunberg: non solo i professionisti della “macchina del fango” nel nostro misero (culturalmente) Paesello continuano ad accanirsi contro la ragazzina svedese, ma anche alcuni “insospettabili”, come i conduttori de “La barcaccia”, il programma di Radio 3 che si occupa di musica lirica, che ha la caratteristica della stroncatura (i conduttori sembrano Statler e Waldorf dei Muppet Show).

La madre di Greta, Malena Ernman, è infatti un mezzosoprano e i due conduttori, Enrico Stinchelli e Michele Suozzo, non hanno perso occasione, in una delle puntate andate in onda nei giorni scorsi, non solo di trattare con la solita “sufficienza” la madre ma anche, con questo pretesto, di parlare con evidente tono canzonatorio della figlia.

Il proverbio (che si vuole cinese, ma qualunque ne sia la nazionalità è ormai patrimonio del mondo – o dovrebbe esserlo) dice che «quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito». Un modo come un altro per continuare a non vedere il problema che tutti abbiamo e che causerà molte indicibi sofferenze, mentre la conferenza sul clima di Madrid si sta trasformando in un clamoroso fallimento (francamente mi sarei stupito del contrario, ma questa mia convizione richiederebbe almeno un altro post…) e l’amico e professore di Geologia all’Università di Padova, commenta così uno scambio su una delle liste cui sono iscritto:

cari amici

le cose stanno peggio di quello che ha scritto Giovanni, perché nello Special Report IPCC su 1,5°C uscito circa un anno fa, si legge che avevamo circa 10 anni per tentare di rimanere entro quel volore di aumento, diminuendo da allora al 2030 le emissioni di CO2 di circa il 6% annuo. In realtà c’é anche scritto che le probabilità di riuscirci

sarebbero state del 66%. Chiaramento ormai è andata, dobbiamo preoccuparci dei +2°C, ma anche questo valore sembra impossibile da raggiungere, se le emissioni aumentano anziché dimunuire. Quindi siamo sulla traiettoria dei +4 °C entro fine secolo, sempre che la faccenda non acceleri per via del rilascio incontrollabile del metano dalla tundra artica.

Il fallimento della conferenza di Madrid non lascia speranze.

Riguardo alle emissioni vulcaniche, bisogna considerare che a breve termine (2 anni) prevale l’effetto Pinatubo (eruzione del 1991), cioé il raffreddamento, a causa dell’emissione di ceneri che schermano la radiazione solare. Non a caso il processo di geoingegneria che prevede di diffondere particelle solfatiche nella stratosfera con missili o aerei si chiama appunto effetto Pinatubo.

Perché la CO2 vulcanica conti ci vorrebbero supereruzioni continue della durata di migliaia di anni tipo LIP (large igneous province) avvenute in passato e che han prodotto estinzioni di massa.

E con questo “passo e chiudo”.