1. Garfagnana e Lunigiana (sabato)

Ecco, a volte il semplice “stare in giro”, “essere in giro” è fonte di una specie di felicità primordiale. Ieri, sabato, avevo il pomeriggio libero e, dopo mesi di rinunce e di pigrizie – nonostante il bel tempo – mi sono deciso a tirare fuori di nuovo il mio Honda Forza 750, acquistato lo scorso anno a gennaio.

Mi sono avventurato per strade note, sul limitare dei (quasi) 11mila km e… con le gomme definitivamente da cambiare (soprattutto l’anteriore…), imboccando, dopo qualche curva di riscaldamento, la valle Serchio, in direzione Castelnuovo Garfagnana. Ho (ri)fatto una strada fatta anni addietro e poi ripercorsa in anni più recenti. Posti che evocano la mia gioventù (siamo “dietro” le Alpi Apuane) un entroterra dove il tempo sembra comunque scorrere a una velocità diversa e senz’altro più lenta.

E comunque a “inizio stagione” è sempre un po’ così: mi sento rigido in sella; al mezzo, di cui razionalmente mi fido, non mi affido e tendo ad andare in “levare” (mollando il gas) anziché in “battere” (cioè dando gas), tranne… quando sul rettifilo con un paio di curvoni larghi, nel pezzo che raccorda la fine della discesa della statale 12, verso Lucca, uno con una “motona” (Ducati? Dal rumore sembrava, ma non ricordo…) non mi supera a tutta birra. Allora mi dico: “se lo può fare lui, lo posso fare pure io” (perché in quel pezzo, come in molti altri, delle nostre patrie strade, non conta mai fino in fondo la cavalleria, ma il manico…). Insomma: un piccolo test per capire se ci sono, se il mezzo c’è, se ci siamo ancora. Sì, ci siamo ancora. Il ragazzo esagera, usa male il gas ed è costretto a frenare (quei curvoni, proprio perché veloci, vanno impostati bene, altrimenti in un attimo sei nell’altra corsia o contro il guardrail…) , mentre io no e quindi, come dicono i cronisti, sugli ultimi tratti recupero e gli sto “francobollato”.

Poi però non è quello lo scopo, anzi: è proprio l’opposto ed è andare a passeggio. Così passeggio e vado ancora più piano da Castelnuovo in su (verso Minucciano, Piazza al Serchio), perché lì le strade si fanno più strette e gli asfalti più ruspanti. Infatti, nonostante la velocità ridotta, mi faccio un paio di numeri da circo equestre perché in un caso ho preso un sassetto – caduto dalla montagna franosa – sulla gomma davanti che ha scomposto il Forza e gli ha fatto cambiare traiettoria; in un altro, in piega, sento di nuovo l’avantreno (ripeto: complice la gomma finita) che va per i fatti suoi a causa di un asfalto fatto a gobbe e “oleoso”. Ma, a parte questi due episodi (che comunque si mettono in conto, soprattutto se non si esagera), uno spasso. Intanto tra Garfagnana e Lunigiana (nota per i suoi castelli), vi sono un certo numero di pievi (e non me lo ricordavo), a partire da quella il cui toponimo è indicato proprio dalla Pieve (San Lorenzo, a Minucciano), Piazza al Serchio (con la sua chiesa/Pieve di San Pietro) e i posti, semideserti, di questa “Italia interna” sono sempre un bel vedere.

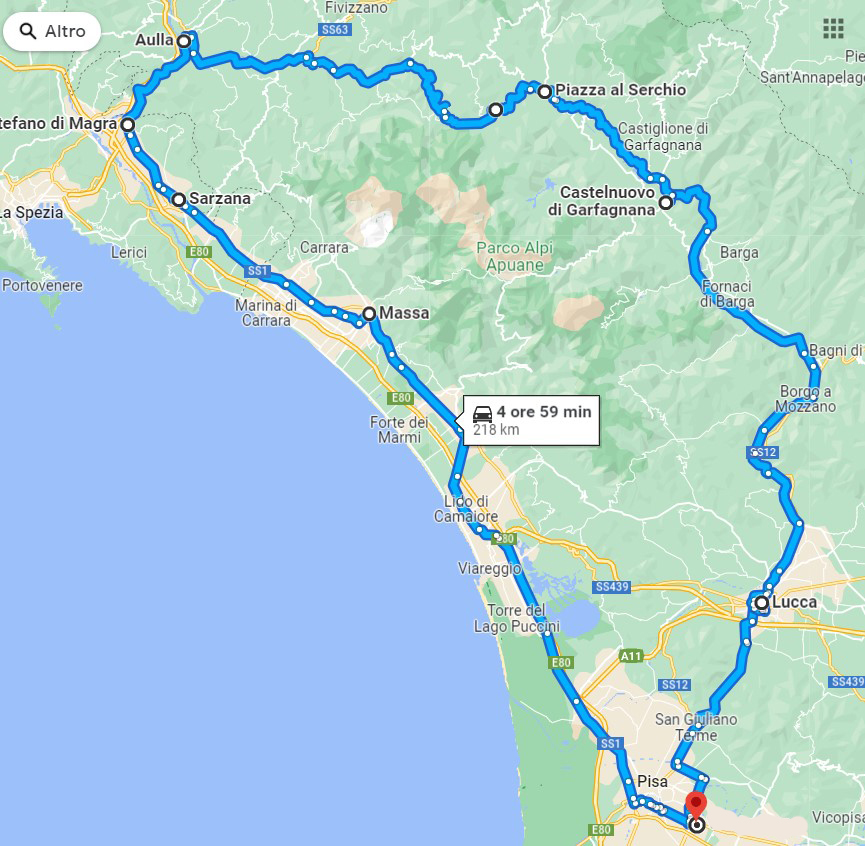

Scendo su Aulla dove, non ho più nulla da raccontare se non il ponte di Albiano Magra, i cui lavori – forse sulla scia del più tragico Morandi – stanno procedendo (o almeno: sembra a vedere da qui): traffico, auto, Aurelia, un sabato pomeriggio come tanti. Qui di seguito la mappa Google del giro… (ah, per i più attenti alle statistiche: mi sono messo in sella alle 14,30 e sono rientrato alle 17,30 circa – ma non ho mai fatto soste. Nonostante la marcia “da passeggio” tra salite e discese, curve e controcurve il cambio doppia frizione DCT ha fatto le sue cambiate a regola d’arte e non ho avvertito stress di nessun tipo sul mezzo. La temperatura, devo dire, anche ideale e anzi: il consumo è passato dai 3,8 litri/100 km – 26,3 km/l – a… 3,7 = 27 km/l).

2. Intermezzo: indian experience

Per fare “qualcosa di diverso” ieri sera abbiamo ordinato dall’indiano con consegna a domicilio (ma NON Just Eat o altre follie della modernità – soprattutto quando, nella stessa giornata, proprio un giovane rider muore a Livorno in un incidente stradale: semplicemente sul sito e con consegna… che, abbiamo scoperto a nostre spese essere “random”). Mal ce ne incolse infatti: ordine sul sito alle 19,20 e consegna prevista dopo 45 minuti. Perfetto, ci siamo detti, pregustando risi e altre prelibatezze intingolate a sufficienza, ma… arrivano le 20,30, le 20,45, le 21 e nessuno bussa alla nostra porta. Ci attacchiamo al telefono: scopriamo che al cellulare messo sul sito risponde chi dovrebbe consegnare, ma la cui comprensione e produzione della nostra lingua è insufficiente per la modesta funzione da svolgere (che è: prendere le cose impacchettate, trasportarle all’indirizzo che supponiamo essere stato inserito correttamente, copia-incollato da nostro ordine online, su un navigatore disponibile su qualunque cellulare, raggiungere l’indirizzo, scampanellare, consegnare la mercanzia mangereccia, prendere i soldi e salutare). Ci chiede di chiamare sul fisso. Lo facciamo e, dopo qualche tentativo prendiamo la linea. La signora ci dice che il ragazzo forse ha avuto un problema allo scooter, adesso si informa e ci fa sapere. Ovviamente non ci fa sapere e quindi richiamiamo. Ci dice che è davanti casa nostra. Caspita! Siamo “fronte strada”, ce ne saremmo accorti. Mi catapulto fuori e la via è deserta. Neppure rumore di scooter in lontananza. Il giochino va avanti un po’ ma cominciamo a essere demoralizzati dalla fame. A un certo punto rifaccio il numero di cellulare, deciso a venire a capo della cosa. Il ragazzo mi risponde e mi dice, pure lui, che è davanti a casa mia e c’è un cane – che sento distintamente abbaiare nel suo telefono, ma non intorno a me. Che ci sia uno sfasamento nello spazio-tempo? Gli dico che non è di sicuro quello l’indirizzo: a casa mia non sta abbaiando nessun cane. La questione si fa seria! Piantono e presenzio la via in cui abito come ne fossi il proprietario: scruto a destra e a sinistra, i minuti passano. Sento il campanile di Oratoio battere le 21,30 ma, finalmente, qualche minuto dopo, si avvicina un rumore di scooter che procede a singhiozzi, tipico di chi va piano e cerca un indirizzo. La via in cui abito nel primo tratto è rettilinea, ma poi prosegue piegando a oltre 90 gradi: se si procede dritti si va in un’altra strada (ma questo il navigatore LO SA). Avendo intuito il soggetto e vedendolo transitare pur a bassa velocità dritto, mi sbraccio e urlo – facendomi riconoscere dal vicinato che sicuramente avrà spiato dalle finestre, cercando di capire chi era il pazzo che continuava a dire “Di qua! Per di qua! Sono qua!”, agitando le mani. La via, ripeto, era VUOTA e SILENZIOSA. Insomma, riesco a raggiungerlo. Lui finalmente capisce di essere “arrivato” e… sorride. Perché dagli indiani (e in generale dagli altri) abbiamo da imparare – soprattutto a relativizzare. Ne veniamo a capo, anche se i risi sono quasi freddi per tutto questo girare. Fa 22 euro (ma ci mangeremo anche stasera data l’abbondanza delle porzioni), lui insiste per 20, sconto “disagio”, io insisto per 22 perché “ragazzino imbranatino”, devi imparare magari a parlare la nostra lingua se vuoi stare qui, e a fare meglio questo mestiere infame dove si muore per consegnare. Prende i 22 e non smette di sorridere. Ridiamo anche noi una volta a casa. Mia moglie si è sbellicata sentendomi urlare per la strada – io che non alzo mai la voce. Prossima volta: razzi di segnalazione e giubbotto catarifrangente! Non ci resta che riderne. Finiamo di mangiare alle 22 passate…

3. Abbazia di San Galgano (domenica)

Ieri abbiamo tentato invano di prenotare qualche struttura da visitare col FAI, ma ci siamo mossi tardi: tutto sold out. Io però avevo voglia di stare ancora in giro, anche oggi. Perché non ci prendiamo la giornata e andiamo a vedere l’Abbazia di San Galgano, che da un sacco di tempo volevamo vedere? Facciamolo! Stamattina un po’ frastornati dal cambio dell’ora, ma contenti di giornate che saranno lunghissime per un po’, dalla finestra vediamo un tempo non proprio meraviglioso. L’indiano di ieri sera poi mi ha lasciato un mal di testa martellante: qualcuna delle salsine deve avermi dato noia, anche se ho digerito tutto. Partiamo comunque a un’ora decente: le 9 (che sarebbero le 8…), ma fuori ci sono 10 gradi. Di prendere il Forza, col mal di testa e con questa sensazione di freddo addosso, non ne ho voglia: andare su due ruote deve essere un piacere, non una tortura. Andiamo in auto. Non sono mai contento di usare l’auto, ma a volte non si può far diverso.

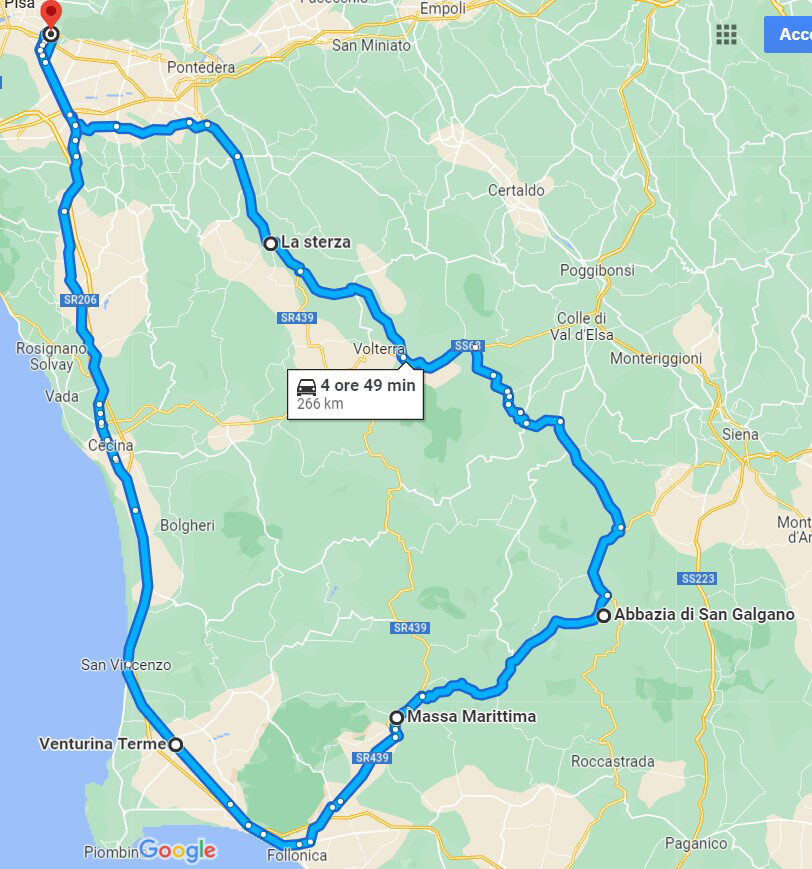

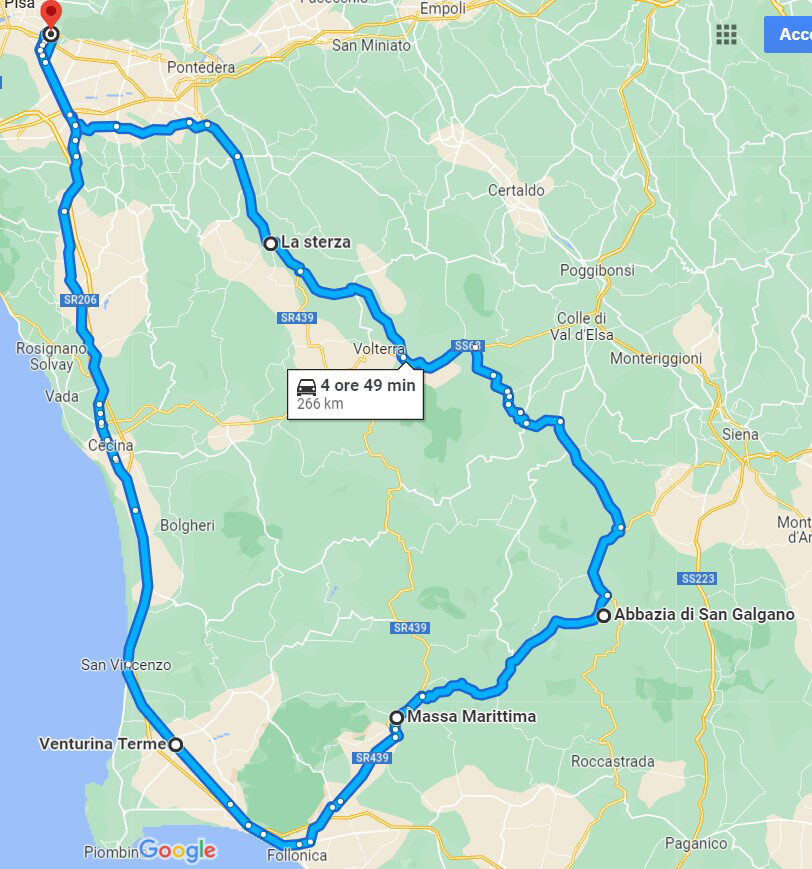

Strade spettacolari e ovviamente molto più da due ruote che da quattro, ma pazienza: me lo segno per momenti migliori (intanto come promemoria qui sotto di nuovo la cartina del giro che abbiamo fatto). Insomma la Toscana da cartolina di cui non ci stanchiamo mai. La struttura dell’abbazia è molto bella e l’assenza di copertura la rende ancora più magica. Ci ha ricordato l’ultimo viaggio che facemmo all’estero, prima dell’avvento della pandemia: Irlanda. La magia è in queste “aperture” (rosoni, bifore…) che hanno come sfondo il cielo – il contrario delle case “orbate”, rese cieche e senza finestre, ma il cui interno buio fa uscire solo oscurità, che così tanto abbiamo visto nelle immagini televisive della guerra in questi giorni. L’effetto qui, un po’ per la magia del posto, è invece proprio questa sensazione di leggerezza e di “comunicazione” con altro. Senza vene mistiche si ha come la percezione di essere comunque in un posto un po’ speciale. E dire che quel periodo storico, il Medioevo, lo chiamavano dei “secoli bui”… Se ci sono secoli meravigliosi sono stati quelli – ci hanno regalato Dante, Giotto e mille altri personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella nostra storia e cultura. Anche San Galgano arriva da lì!

Abbazia di San Galgano

Fuori dall’Abbazia